|

最新更新日:2022.01.23 ・丸ノコDIY@kitoで作ったもの 2020年からはじめまして、作ったものが増えてきましたので別ページに分けました。 ===================== 今となっては記念すべき第一号の作品です。書籍を乗せて収納部から引き出せるようにしました。 写真にはありませんが固定キャスターと回転キャスターを使って楽に引き出せて、地震時にも動きにくいように思案したものです。スライド板には回転キャスターを使い、収納側には固定キャスターを使いました。 脚を「ポリアジャスター」で作り、その高さを調整して、通常時は脚が重量を受けて、移動を始めると固定キャスターが重量を支えるようにしました。

この時は7枚制作しました。

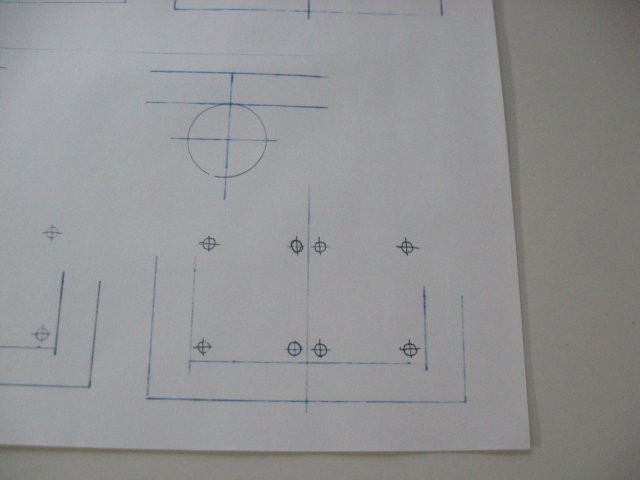

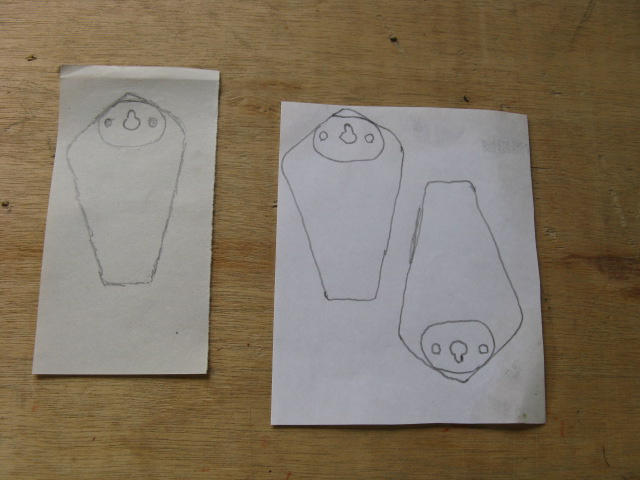

切った板に加工をする時で、何個も同じものを作る時は型紙を使います。個人的に型紙を使うのはなぜか大好きです。

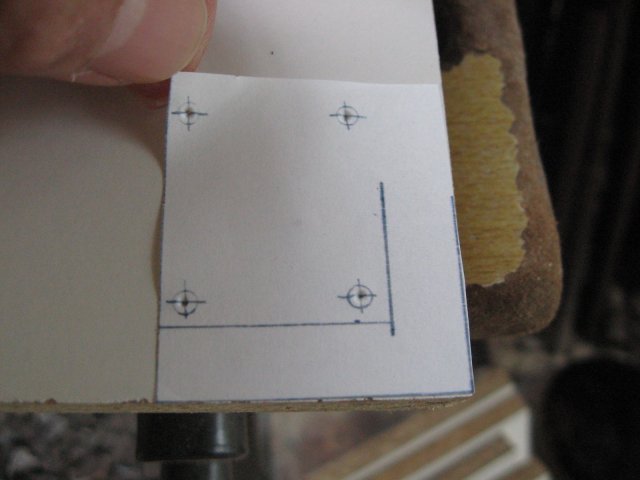

型紙をノリで作品に貼り付け、ポンチを打ちます。

型紙を剥がすとポンチマークが残ります。ノリは水で濡らしたウエスでふき取ります。

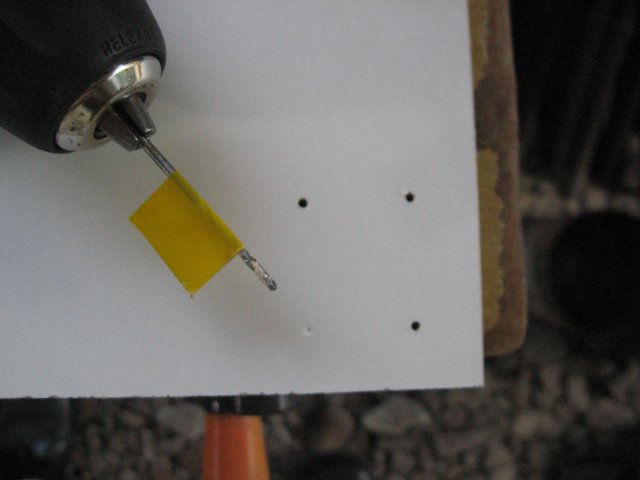

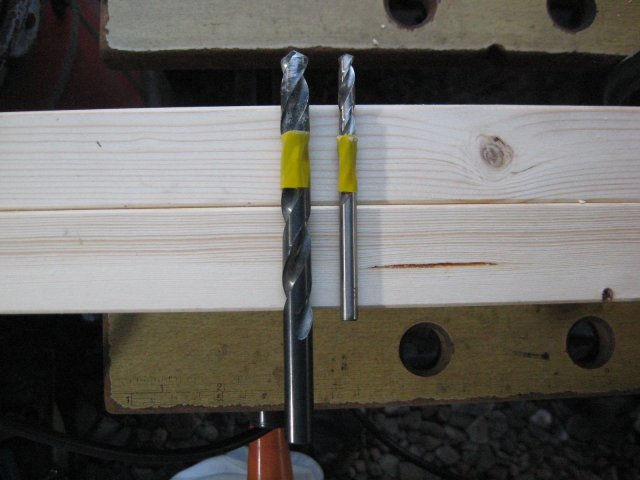

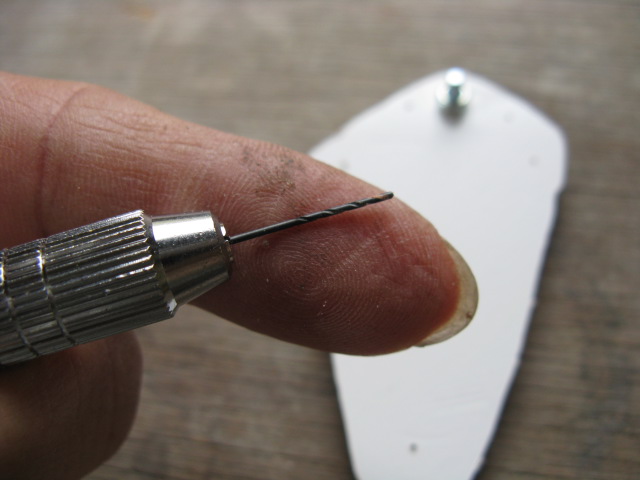

φ2.0で深さ10mmの穴をあける時はドリルにテープを巻いておきます。切り粉がテープに当たるので深さがよくわかります。

取り付けネジは呼び径3mmのナベ頭の長さ10mmのものを使っています。タッピングネジは鋼板用だそうで木工にも使えるよ、というものだそうです。 ===================== 800mm幅のハンガーラックを作りました。主な材料はSPF材の□35mmです。 実際に使ってみると高さが200〜300mm高い必要がありました。かけた服が床にすってしまっています。また、衣類の重量はやはり重く、2×4材で強度を確保したほうが良いようにも思えました。削った鉄筋の棒の塗装は耐久試験中です。思ったよりもハンガーはきつく当たってしまいます。

ここへ服のハンガーをひっかけます。たわみ防止で梁中央で支持してます。

動機としては、僕の家には錆びたパイプの他に異形棒鋼D10(いわゆる鉄筋)も多くありまして、はじめはその異形棒鋼を使って、何か作れるといいなと思いました。

ディスクグラインダーに研削砥石をつけて、サビと節を削ります。3時間くらいで800mm弱のものができます。この作業はナカナカ大変ですが、カナモノの印象がかなり良くなると思ってます。

毎度のシャーシブラックで塗装します。

市販のハンガーラックは耐荷重が10kgくらいのものが多く、それを目標にしました。 強度計算をしてみるとD10単体ではけっこうひ弱であることがわかりまして、SPF材を構造材にして、ハンガーをかける所をこのカナモノにすることにしました。 たわみ勾配が建築基準法?の1/250程度を目指します。

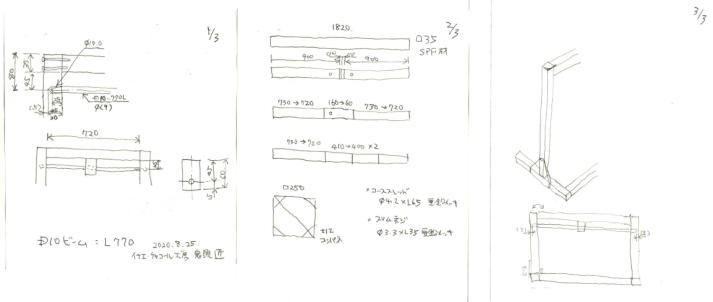

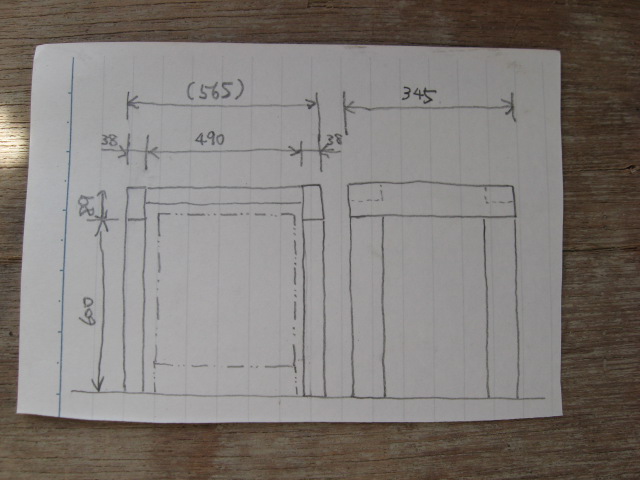

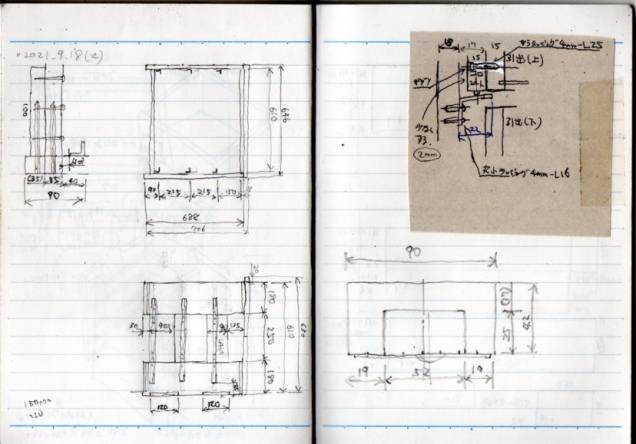

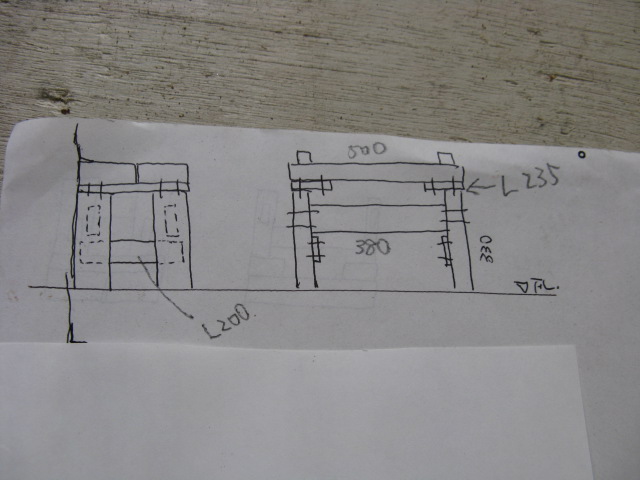

書いた図面がこちらです。 ホームセンターのカインズで購入できるSPF材は□35×L1820でしたので、こんな寸法になりました。

長いので、レシプロソーで5〜10mmほど長めに切ります。これで作業性が良くなります。レシプロソーは丸ノコに比べて安全性は格段に高いと思っています。

次いで、クランプで束ねた角材を丸ノコ&丸ノコガイドを使って、同寸法にします。

写真ではきれいに切れていますが、垂直がいまひとつでした・・・。 静的状態で刃の垂直を出しても、作業中の加える力でいろいろたわむので、切って断面の垂直を見て、刃の角度の調整をして、また切って・・・をするもののようです。

大径の穴あけ加工はドリルスタンドを使います。ドリルスタンド自体がプラスティック製でたわむので気休めかもしれませんが、慣れる必要もあるでしょう。使います。

深さ調整はドリルキリにテープを巻くようにしています。こういう太いドリルは木に自分から食い込んで行ってしまうので、深さ調整が必要な時は心構えが必要です。

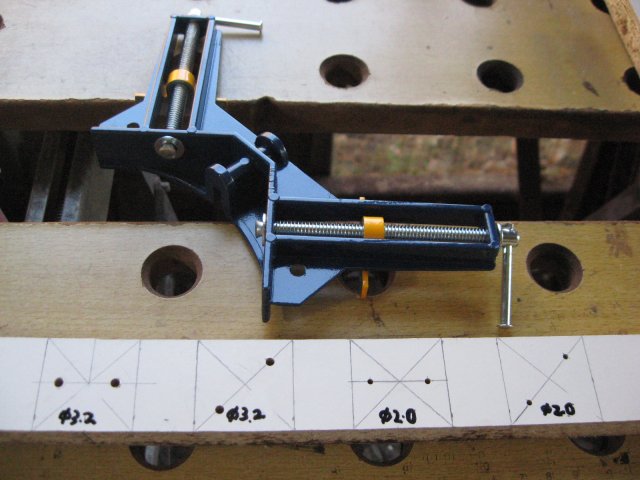

使ったネジはコースレッドのφ4.2×L65mmとスリムネジのφ3.3×L35mmです。材質は鉄の亜鉛メッキにしました。下穴はφ3.2とφ2.0にしました。

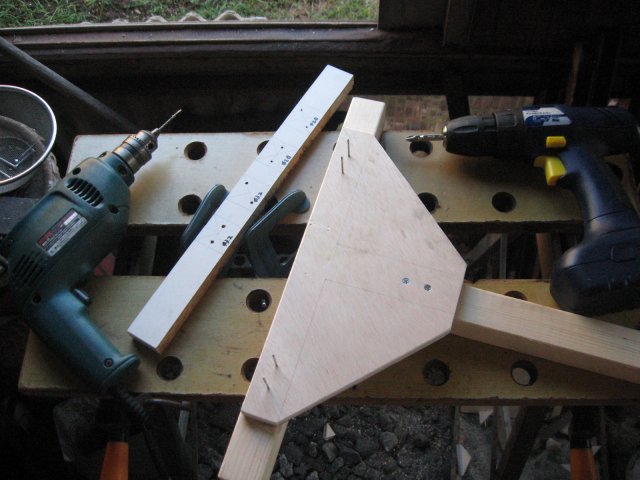

直角クランプと自作ドリルガイドです。ドリルガイドは化粧合板t19mmで作りまして、下穴あけにとても重宝しました。こんな感じで治具が増えていき、作業もやりやすくなるのでしょう。

こちらは下穴をあけたところへピンを差し込んでズレ防止をしているところです。ピンはブラインドリベットのシャフトです。φ1.8なので穴径φ2.0にはちょうど良かったです。

こちらはコーナークランプで穴あけした後にズレ防止で丸クギL65mm(φ3.1弱)でずれ止めをしているところです。

形ができてくると作業小屋内ではできなくなり、屋外での組立てです。

時間がかかったのは図面作成と異形棒鋼の削り、材料切り出しという順番でしょうか。組みあがってよかったですし、とても楽しめました。 実際に使ってみたところ、高さが低くて、衣服が床についてしまうことがわかりました。 およそ200mm上げると問題は解消しそうなので、2×4材で短辺をかさ上げすることにしました。2本分高くするので約180mm上がります。一文字ショウでつなぎました。

取り付け後の近景です。

全景です。どこかで時間をとってニス塗りをしようかな・・・と思います。 強度計算は合っている様で支障なく使えています。

===================== スライド蝶番がついていたところは、このようにφ35の「ボアビット」という刃物であけた穴があります。これをふさぐにはφ34の円板が必要です。

鉄板の鋼板細工での加工方法で円板を製作します。 コンパスで紙にφ34mmの円を書き、その紙を円板に加工する板に事務用ノリで貼り付けます。今回は厚さ3mmの化粧合板です。

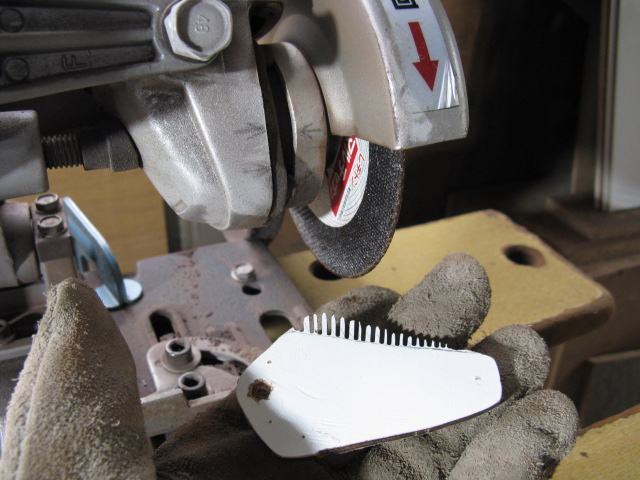

植木バサミで大まかに多角形にして、ホルダーに設置したディスクグラインダーでクシ歯状に削ります。突き切りとかプランジ切りとかと言うようです。 鉄板の場合は部材の冷却のためにクシ歯状にしますが、木材は老眼で見にくいから程度の理由です。 木は硬くないので簡単に削れていきます。鉄の場合は研削砥石に変えてクシ歯を削りますが、木の場合は切断砥石のままでクシ歯自体をねらって削ります。φ34mmだと外周は100mmくらいです。砥石の厚みが1mmですから100〜200回くらいの回数の削り作業でできます。1枚数分くらいだったです。 手(手袋)を削らないように注意します。

切断砥石は非鉄用のものを使いました。

削り上がりが左で、棒ヤスリでバリを取り、端面を整えると急にそれっぽさが出てきます。

ボアビットの深さは約11mmに施工するようですが、実際はいろいろでして、φ30のホールソーでスペーサを作ります。

木目方向をそろえたり、スペーサ厚みを削ったりして、気に入ったところで木工用ボンドで接着します。この後、木工パテでスキマをふさいで、余分なパテをぞうきんでふき取りました。 象嵌のようなことができて、楽しい加工でした。

木工パテを使った後はこんな感じです。

パテ部に「住まいのマニキュア」という塗料を塗った後です。黒で模様も書くようです。何回も塗るものみたいで、もう少し継続して塗っていくのかもしれません。

===================== 木工ができるようになってきたら、ホームセンターのハギレ材コーナーが好きな場所になってきました。 室内でモノを載せる台を作ってみようということになりまして、やってみました。 2×4材の600mmが4本で脚を、900mm×2本で天板を乗せる部分と脚との結合部を作ることにしました。 600mmのものが1本200円で、900mmのものが1本150円です。まあ店舗によりモノの「ある&ない」違いますし、価格は時価なので参考程度です。 1820mmの新品?が360円くらいなので、ハギレ材も強烈に安価なものでもないと思いはじめました。金額はさておき、必要な材料を必要な時に購入するのが良いと思います。

直線ガイドと吊り下げ設備を使って、切断していきます。

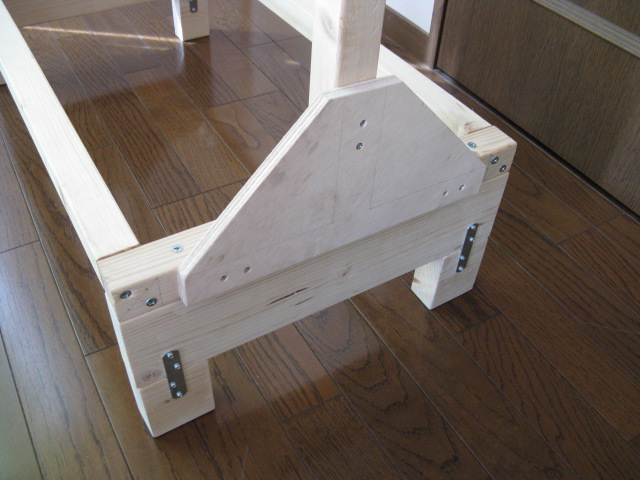

こんな感じで「幕板?」部を組み立てます。思うところあって、縦と横にしています。 素材が垂直が出ていないためか数mmのズレが出るのが気になるところで、プロを目指しているのでもありませんが、何かいい工夫を探していこうと思っています。

脚を取り付けるので、今回は「斜め打ち」という方法を試してみました。

斜めに下穴をあけるための治具です。これを使い下穴を開けます。

組み立ててみましたが、「斜め打ち」がうまくできず、脚がグラグラしました。 うーん。まあ、見た感じも華奢な脚の取り付け部です。垂直に脚をつけるのも当然の様に難しいものです。

L30-t3のアングル材から一文字金具を製作しました。峰状部を残してあり、ここが断面係数を上げることを期待しています。

補強板として使いましたところ、グラグラも収まり、一応、使用可になりました。

もともとが家のゴミを減らす活動をしていたので、分解できないことは注意していたんですが、この「斜め打ち」は意外と分解しにくい工法であり、他にも「錆びても分解できる」ように気をつけて製作していこうと思いました。 足の強度を上げることと収納力のアップを期待して、塗装の際に天板の下に棚板を取り付けました。もともとシステムキッチンの棚板で使われていたMDF材を利用しました。

天板をつけるとサイドテーブルになりました。

===================== 窓の高さ寸法が大きい時、ブラインドは取り付けにくいです。カーテンもそうですが。 家を作る時は窓の大きさを「普通」の大きさにすることが重要と思っています。注文住宅だと窓の高さは選べるのですが、カーテンやブラインドがをオーダー品になってしまうのです。 加えてブラインドは巻き取り時にかなり力がかかりますし、今回は意匠の面から木製のブラインドを使いたかったので、取付け台座をSPFの2×4材で作りました。

取り付け後の写真はこんな感じですが、逆光でうまく写せませんでした・・・。

また、高さ1760mmの気に入ったカーテンを高さ2000mmの窓へ使いたいことがあったので、ブラインド台座のやり方を転用しました。こちらは遮光のアルミ蒸着スダレ、レース、カーテン、としました。

こちらも逆光で映りはイマイチです・・・。作業時間的にこうなってしまうのか・・・・。

窓のサッシの木枠を構造材として、そこへシンプソン金具を組み合わせて、取り付けることにしました。 また、横梁は塗装作業のしやすさを考えて、910mmの長さにして、タイプレートで結合することにしました。 縦梁は荷重の分散と意匠的なアクセントを目的に取り付けています。サッシ窓枠による取付け作業の制約と意匠から90mm程度、オフセットしています。

横梁の支持部の金具の取り付け状況です。窓の外から撮影しています。 窓枠に固定できるようにφ4.2の穴を追加工しています。ちなみにこれは「ハリケーン・タイ」という名前です。

縦梁部の窓枠への固定方法です。窓の外から撮影しています。 こちらも窓枠への取り付け穴を追加工しています。縦梁と横梁の間は約5mmでぴったりにしたかったでしたが、こうなってしまいました。愛嬌かなと思っています。

2021年の2月と3月に連続して3台作り、取り付けました。 窓は灼熱、冷気、紫外線など厳しい環境下ですので、使った塗装がどれくらい持つのか、SPF材からのヤニは塗装でストップできるのかなど、これから観察していこうと思います。 ===================== 木工をするようになって、おがくずが多く出るようになりました。 鉄を削る時の火の粉で火事になるのは避けたいので、作業後に掃除をするのですが、鋼材は形状が複雑?でそれなりに掃除はしにくく、これを箱の中に入れてしまうと掃除がしやすくするための箱を作るのが目的です。

僕が扱っている鋼材の多くは元々はトラックのアオリ板だったもので、だいたい600mmくらいを目指して切断したものです。元は鉄くずとして運搬しやすいようなサイズを目指していました。 そのため高さは600mmを基準として、300mm高さの下箱部と300mm高さの胴部、200mm高さの上部の3ピース構造にしました。 箱つくりは「集塵機アダプター」についで2回目で、前回よりも大きくなっていて、ハンドリングが難しいかもしれないな、というのが組み立て前の気持ちでした。 コーナークランプで固定して、ドリルガイドで下穴をあけて、スリムネジでとめていくと形になってきます。 合板はまっすぐなのでこうした作り方に向いているかもしれません。

コーナークランプで固定する場所を探しながら、形にしていくのはパズルのようで面白いものでした。これはいろんな流儀がありそうだと思いました。箱形状になると急に強度が出るのが印象的です。 僕は「コの字型」と「Lの字型」を組み合わせて箱形状にしました。 またスリムネジが結構な早さで消費されていくのが印象的でした。

こんな感じで3ピース構造ができました。時間はかかりまして、スキマもあったりしますが、まあ満足です。 ちなみに600mmを超える長いものは右側の「長尺」エリアに入れます。

ちなみに内部には□550mmと550×160の板で作った内部構造体がいれてあり、鋼材はこれにもたれかかっているようにして、胴部が簡単に持ち上げられるようにしています。

===================== システム収納庫??用の棚板がありまして、それを使って石膏ボード壁に棚を設置しました。

W840×L300×t19でフラッシュ構造の板です。もともとが収納庫の中で使われるものですので両端面は木材が出ていますので、そこは2×2のSPF材で目隠しを作りました。 本などを置く目的で耐荷重5kgくらいを目指しました。 棚受け金具はホームセンターで購入しました。ホームセンター各店で品揃えが違い、個性があるんだな、と思いました。 石膏ボードへ取り付けるのでボードアンカーはだいぶ思案しまして、八幡ネジの「極細スリムくん」を使うことにしました。 これ自体で丈夫かどうか確信できなかったので、意匠的なことも思案して、棚受け金具の取り付け座を石膏ボード壁に取り付け、その取り付け座に棚板を取り付ける構造にしました。 まずは壁の内部の調査です。 下地センサー(シンワ製)と針式下地探しで探すと良いということで、そうしました。

下地センサーは静電容量の違いから石膏ボードの裏側にある間柱を探すものです。強固な接合を期待する時は間柱を選び、自由なレイアウトを望む時は間柱を避けます。 実はこの下地センサーは2台目で、ボード2枚貼りの厚い壁にも使えるものです。壁をきれいにまっすぐに作りたいときに「2枚重ね」をするそうです。

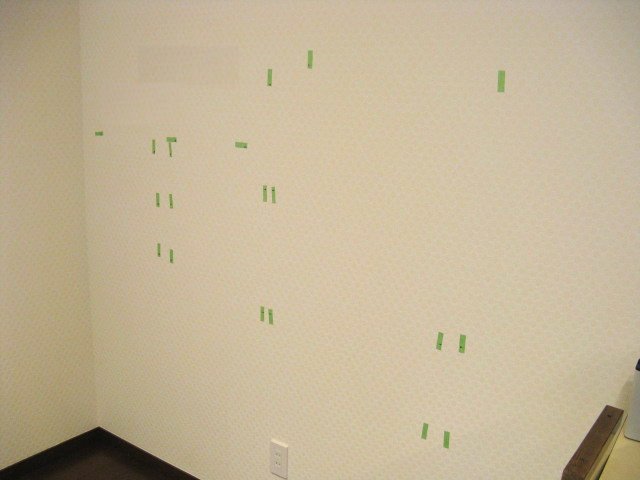

取り付ける壁はこんな感じでした。今回は間柱を避けて、ボードアンカーで支えます。

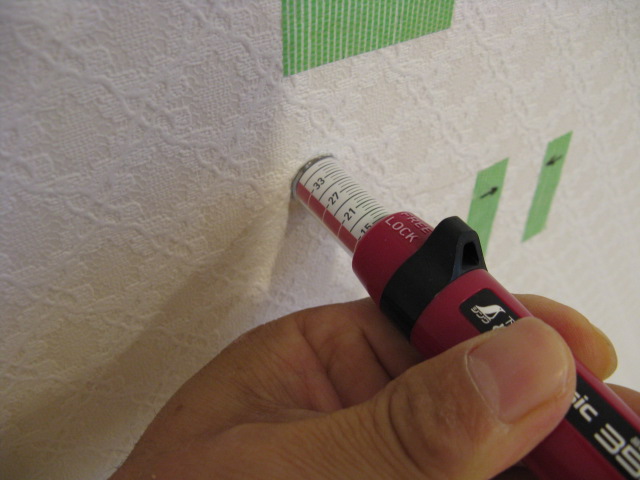

さらに針式下地探しでアンカー固定部の裏側を調べます。

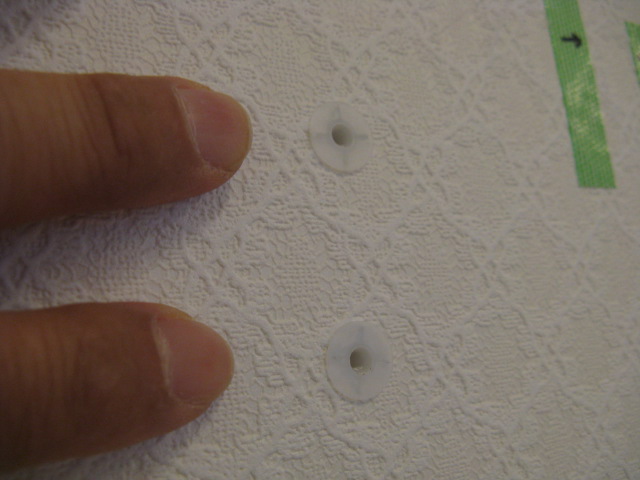

こんな感じで空けた下穴にボードアンカーを打ち込みます。けっこう硬いです。アンカーが壁紙に密着すると色が変わってくるので目安になります。このあとピンでアンカーを開かせます。(今回はボードの厚みが厚くて、開かせられませんでした。)

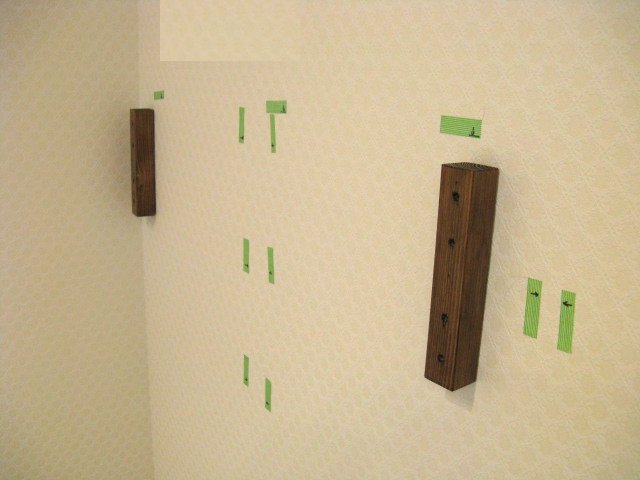

無事に取り付け座が取り付きました。ボードアンカーは片側4本使いました。この作業が棚付けの最も大変なところでした。できてよかったです。

企画から施工まで1ヶ月くらいはかかり、その多くは工法の学習でした。プロの人に頼むとサササーとできてしまうものでしょう。 =====================

もともとこのキャビネットは背中合わせの不思議な造作家具でして、使いようも無く、半分に切断できたら・・・・としてみたら、フラッシュパネル構造のおかげで意図せず分割できたものです。 分割後の大きさはW950×L400×H745ですので分割前はかなり大きかったです。作業小屋には窓から搬入しました。 造作家具は頼めば所望のものに作ってもらえますが、あまり変わったものは注文しないほうが良いという例なのかもしれません。

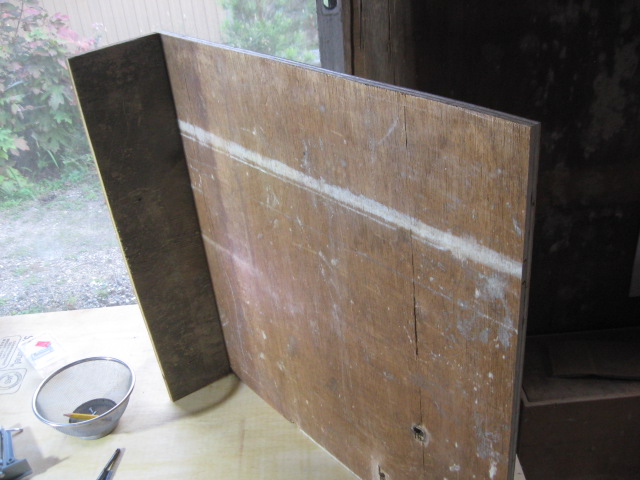

バリバリと無理やり分割したため、背面側はディスクグラインダーで削ったものの、フラッシュパネルの芯材?が飛び出たりして寸法上、フラットな面ではありませんでした。 大幅に飛び出ている部分を削った後に、スペーサー板を設置し、そこに目隠しパネルを貼る事にしました。塞ぎたい面は950×745です。 ホームセンターで厚さ2.5mmの化粧合板(□910くらい)のものを買ってきました。クルマに乗せやすく、加工もしやすいので2分割で貼る事にしました。 丸ノコで800×500に切り出してから、カッターナイフで所要寸法に切り出します。切り離した材はスペーサ板になります。

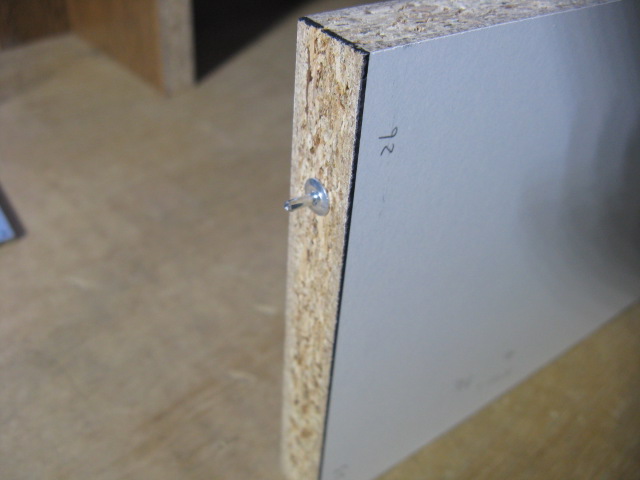

取り付けは3mmさらタッピングL10mmにしました。頭を白で塗装しました。木工ボンドと仮止めクギという方法も検討しましたが、見た目よりも施工性を選びました。 また、目隠しパネルとスペーサ板の木口(端面)も白で塗装しました。

スペーサ板をキャビネット側にタッカーで固定して、そこへ取り付けていきます。パネルを画鋲で仮止めをしながら位置出しをしました。ちなみに下穴はφ2.0mmにしました。

取り付け完了です。それっぽくできてよかったです。

家具の背面隠しは意外と需要があるような気がしています。 合板は奇数層で作られているとのことで、2.5mm厚さのものは3層で、曲がりやすい方向があります。今回はたまたま同じ方向で使ったので影響はありませんでしたが、、きっとなにか解決法があるんだと思います。 たぶんスペーサ板の他に外周ぐるりと2.5mm厚で25mm幅くらいの合板を木工ボンド付けすると反り問題は解消するように思います。(一手間増えますが・・・・) =====================

某社の組立てベッドの中間脚の補強をSPFの2×4材で補強しました。 使い始めて3ヶ月くらいで中間脚と勝手に呼んでいる部品が外へ広がる現象があることに気がつきました。 この中間脚はベッドの最も荷重を受ける場所で支えるという合理的な設計思想で、前後の梁を支える重要な部材でもあり、梁のねじり耐力により垂直を保つ構造ですが、重い荷重を支えきるには梁が少し細いように感じまして、補強しました。 方策はいろいろ思案しましたが、できる限り寸法のあった材料を準備して、両サイドからコースレッドのφ4.2×L65mmでネジ留め、というシンプルな方法になりました。 作品長さは890mmにしました。作品と言っても、切って、ヤスリがけしただけのものですが・・・。 この補強でずいぶんと頑丈になったように感じています。メーカー保障は無くなってしまいましたが、個人的にはやってよかったと思うようにしています。

コーススレッドのネジの頭は特に隠していません。これはこれでいいかなと思っています。画像の中のシャコマンは作品を設置するための仮設材を仮止めするためのものです。

=====================

3mmのタッピングビスに引っ掛ける「かざりフック」を石膏ボード壁に取り付けるための台座です。 部屋の模様替えなどでかざりフックは場所が変わりそうなので、虫ピン複数本留めにしました。耐荷重は500gと見込みました。 厚さ2.5mmの化粧合板を2枚貼り合わせて、虫ピン5本で固定しました。ネジはM3(長さ10mm)です。ナットの厚みが合板の厚みより薄いので取り付けが可能でした。 型紙を作り、それを化粧合板に貼り、切り出し作業をします。今回は少し左右非対称のものでした。

カッターナイフで大まかに切り出し、φ3.2とφ6.0のドリルで穴あけ加工をして、ボルトを入れてずれないようにして、2枚の板を木工ボンドで貼り合わせます。 ディスクグラインダー&切断砥石でクシ歯状に削り、研削砥石で、形を整えます。

虫ピンの穴をミニドリルとピンバイスであけます。

今回はφ0.8のドリルを使いました。こんなに細いのにドリルの形状をしていて感心します。

素材も柔らかいからでしょう、簡単に穴が開きます。荷重を受けるように少し天井側へ傾けて穴をあけました。

こんな感じで虫ピンはささります。

こんな感じで取り付きました。できてよかったです。

===================== 僕の作業小屋は鉄骨フレームにスレートが張り付けてある簡素な構造です。内側から見ると梁は丸見えで、梁の上の狭いところにモノを置いていました。 DIYなどをしてくると道具などモノが増えてきて、ここに棚を作ってモノをもう少し置こうと思いました。 2×4材が柱、1×4材が棚板です。

材料のカットはホームセンターでしてもらって、棚板を600mmの長さにしてもらいました。こちらでは下穴あけと組立てをしました。コーナークランプを使いながら下穴をあけました。 2×4材に穴を垂直にあける。→棚板をコーナークランプで保持して、木口になんとか穴をあけて、丸クギで仮止め→両サイド仮組みしてから、コーススレッドφ4.2×L65mmで組立て、と言う感じでした。 木口に穴をあけるのが難しかったです。この時はまだ下穴マーカーのアイデアは無くて、「うまく穴があきますように」と運任せのところがありました。

組み上がりました。よかったです。これを予定の場所へ設置します。

下部は重力を受けることは無さそうですが、ちょっと丈夫気味にシンプソン継手のアングルを使いました。

上部は倒れ防止の機能なのでL字の金折れ金具にしました。

上段はスプレー類や塗料、中段は安全靴、下段は農作業用の長靴を置いています。

===================== 2021年9月初旬から設計&製図をして、12月初旬にフレームが組み上がりました。天板がついたのは2022年の1月下旬です。 自分としては大きな作品で新機構もいろいろ取り入れた意欲作と思っています。まだ使うところまでいってませんが・・・。 引き出しを1つ、入れた状態はこんな感じです。

おおよそW680×L620×H700の大きさです。ちなみに引き出しがあるものをチェスト、扉のものをキャビネット、棚だけのものをシェルフと言うそうで、それにしたがってみましてチェストと呼んでいます。 こちらは前から見たもの。前サンを入れずに上板と下板をカナモノなどで補強しました。 大きな開口を意匠の特徴にしましたが、強度的には工夫が必要でした。前サンは強度を保つにはとても重要なものであること、引き出しの上下方向の遊びは自由にならないことを、よく理解できました。 大きく2分割になっていて前側と後側に分割して作りました。引き出しのレールが前後ユニットの締結を兼用していて、レールを補強する板をダボ継ぎで設置しました。

こちらは後ろからの写真です。背板は2分割して強度を出しながら軽量化をしています。構造強度的には後部が強くできました。

天板についてはだいぶアレコレ悩みましたが、手持ちのt15mm×巾360mmMDF板を610mmの長さに切ってハメ込む方式にしました。 うまいことハメ込みできました。1mm強のスキマは木工パテで埋めるか、そのままスキマ有りで使うか、思案します。

================= 某所よりリフォームに伴い、造りつけの家具が不要になって、その引き出しが手に入りました。 そこでこの引き出しに合わせてチェストを作ることにしました。材料は同じくリフォームに伴い解体されたシステム収納の棚板でMDF(化粧パーティクルボード)の化粧合板です。 また引き出しのレールは不要になったヒナ飾りのヒナ壇のフレームを転用しました。 図面はこんな感じです。

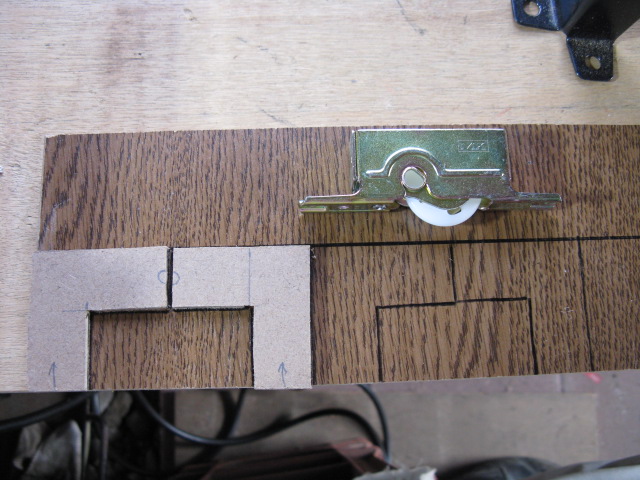

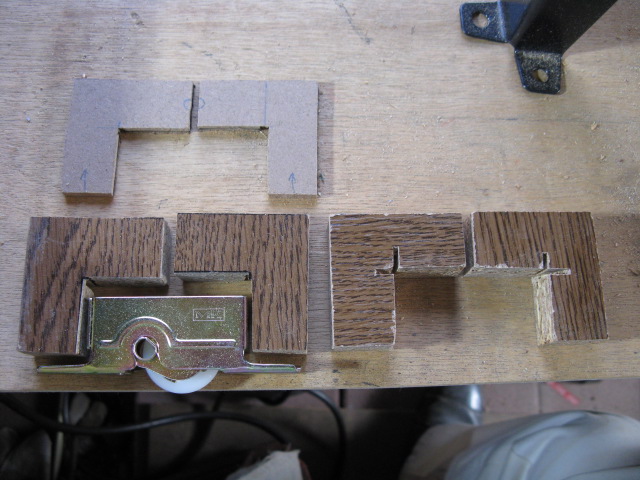

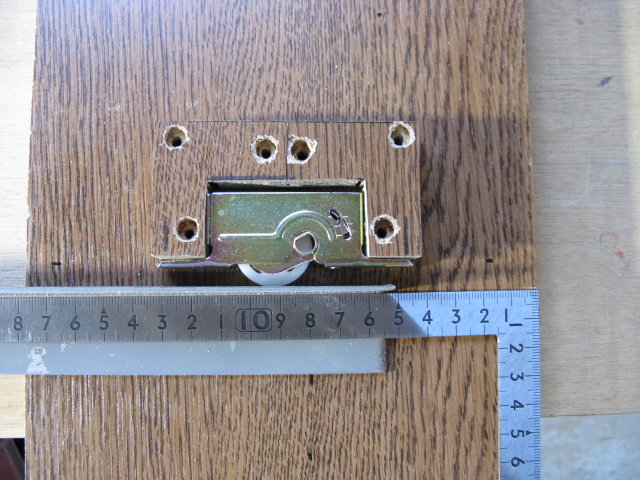

================= 引き出しと言うのは、上下が5mmくらいで左右で1mmくらいの余裕スペースで囲んであげる必要があることが、作りながらわかってきました。僕としてはけっこうシビアな寸法管理になります。 理由は引き出しを使う時は、ある程度引き出したところで、手を離して中を覗き込みます。この時、両手は引き出しの中をゴソゴソするために、引き出しそのものはフレーム側(今回はレール)で支持される必要があります。 上下余裕が大きすぎる時、テコの原理によりレール部や引き出しの部材の角に大きな力がかかってしまいます。余裕が少ないほど、テコの原理は弱く働き、材料への負担は少ないでしょう。 今回は自作レールのため、この余裕寸法の割り出しは少し思案しましたが、理解できてよかったです。転じて、既製品のレールユニットを使う時はこの心配は不要です。 ================= コロは引き戸用の戸車(家研販売株式会社K3F-V2)を使いました。この戸車は高さ調整ができるので、この用途にきっと合うと思うのです。 戸車はMDF材でケースを作り、引き出しの横へネジ止めしました。 ================= MDF化粧版はt15とt18を使いますが、いずれも重量は軽くないので軽量化も思案しました。 設計段階で制作するチェストの外側の木部で12kg強となり、マダマダ重いので前半分と後ろ半分の2分割で組み立てて、使用場所で最終組立てするように計画しました。腰痛があるので軽く作るのは僕にとって重要です。 難しかったのは「造りつけの家具(造作家具)」は概して大きいところです。今回の引き出しはW575×L585×H190という寸法で出来上がりの奥行きが600mmくらいになってしまいます。 いわゆる家具は奥行きが400〜450mmなので並べて使えないと言う致命的な欠点がありますが、作ってみました。 ================= まずはコロ部から。t5くらいのMDF材で型紙を作り、t15mmのMDF化粧版にケガキをします。これが戸車のハウジングになります。

丸ノコスタンドを使ってL字に切り出します。右側は裏面です。

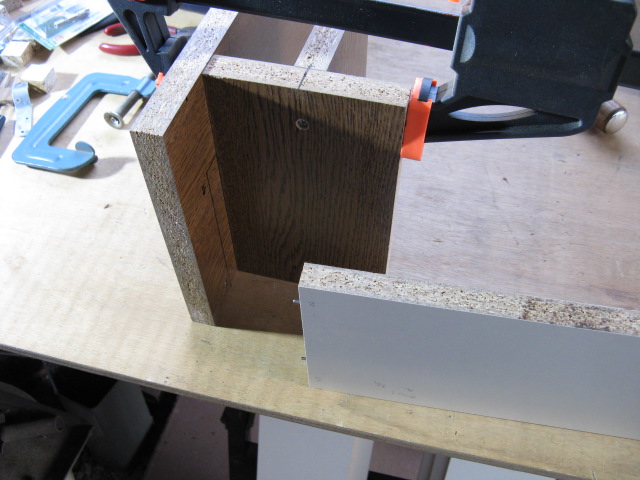

タッカーでL字をC字に連結します。

型紙を使ったりして取り付け穴を空けます。φ2.0→φ6木工ザグリ→φ4とあけるとやりやすかったです。

レールの上をこんな感じに動きます。レールは元々はヒナ飾りのフレームで、30mm×22mmの曲げ角93度?くらいのt1.2mmのアングル状の鋼材で、片面塗装で片面ビニールシート貼りのものです。

コロは左右で2台です。呼び3mmのナベタッピング(L=10mm)でハウジングに取り付けました。このハウジングを引き出し部に呼び4mmのナベタッピング(L=16mm)で取り付けます。

引き出しへの組み付けはこんな感じになりました。コロの横にはスペーサーを取り付けて、まっすぐ引き出せよ用にしました。 図面上は余裕が左右2.5mmずつの合計5mmでしたが、いろいろあったようで、出来上がりの余裕は左右合計で2mm弱でした。正直言って、入ってよかったです。

このコロは引き出しを少し持ち上げ気味で引くと軽く操作できるように目指しました。さて使ってみて、どうなるか、楽しみです。 次いでMDFパネルを切り出していきます。今回は2枚の板を重ね切りできました。しっかりクランプして切るとズレずに切れました。よかったです。

次は「縦切り」です。 寸法が大きいので材料の固定をしっかりして、クランプ位置を移動させながら切りました。ちなみにガイド板は作品にネジ止めしています。 切るたびに切り粉の掃除をするんですが、まあ、しかたありません。気長に作業します。

板材を床に自立させる治具と板材の端面(木口というそうです。)のねらった位置に垂直の穴をあける治具です。MDF化粧合板はこの手の治具に向いているかもしれません。

こういう感じで床に立てて穴を空けます。はじめは治具を使ってφ2.0をあけて、それから治具無しでφ3.2で穴を広げます。今回はこの治具の穴位置がピシッとしていなかったので、次工程の手間が増えたように思います。まあ仕方ありません。

コーススレッドの下穴開けに工夫が必要でした。思えば毎回、下穴あけは難儀しています。 はじめに試したのは治具をコピー機で紙にコピーして、それを型紙にして穴を空る方法です。これはこれでできましたが、ちょっと手間が多くかかりましたし、もう少しずれたら組みあがらない心配が強かったです。

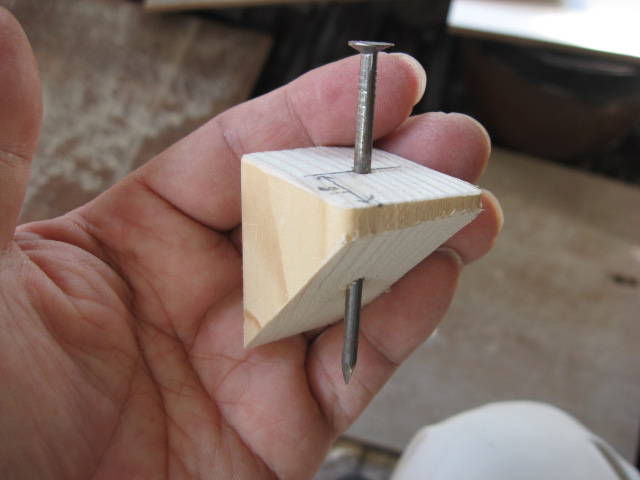

ダボ継ぎで使うダボマーカーのコーススレッド下穴版が欲しいことに気づきまして、ブラインドリベットの外径がφ3.2に気がつきまして、ブラインドリベットで作ってみました。今回はアルミリベットで作りました。

5mmの長さを残し、シャフト部を切断し端面をヤスリで円錐的な形状を目標に整えました。

下穴マーカーの出来上がりです。リベット胴部をプライヤーでカシめてシャフトをズレにくくしてます。

ケガキ作業をしてみます。ガイド板を使い案内しやすくします。

こんな感じで下穴マーカーをダボマーカーのように使いました。下穴マーカーの反対側をハンマーで軽く叩くとケガキしたい板にキズがつきますのでそれをポンチではっきりさせます。

φ3.2で穴を広げて、丸クギN65(直径φ3.1)で仮組みしたときの画像です。仮組みができて、とてもよかったです。

一度、バラして側板を作ります。 側板(こちらは左パネル)です。前と後をジョイントパネルでつないでいます。

こちらはφ6mmのダボを使いました。1本ダボはうまくできました。

引き出しレールが構造材と兼用になっていて、前部と後部をつなぎます。厚み1.2mmの30mm×25mmのアングル状の鋼材にビニールのフィルムと塗装で表面処理されていました。塗装部と切断端面は白のシリコン塗料で塗装しました。

再度バラして、前部と後部を組み立てます。 組みあがった前部です。

組みあがった前部と後部です。これを組み立てるには作業小屋は手狭で室内へ移動して組み立てました。コーススレッドのφ4.2×L65mmのネジ頭を黒で塗装したもので組み立てました。

===================== 実家の玄関にケアマネージャーさんから靴を脱いだり履いたりするのにベンチがあるといいと相談をいただきまして、2025年1月に作りました。

天板はとても古いスギで、傷んでいた部分を除去して植木鉢を置こうと思って塗装までしていたものです。これに2×4材と1×4材で組み立てました。 設計図はこんな感じです。

こんな感じでベンチの足を切り出しました。

脚の切り出しが終わったところです。

1×4材も切り出して、組立て、天板(ベンチの座面)を取り付けたところです。

水性ニスのオールナットを塗装して完成になりました。 ===================== 実家のキッチンをケアマネージャーさんと相談してコンロをIHにすることになりまして、キッチン回りを整理して安全にしようということになり、電子レンジをできるだけ操作の簡単なものに更新し、それを置くための台を製作することになりました。2024年12月〜2025年1月に製作しました。

今回は2ユニットで構成して、電子レンジを収納する上部とそれを載せる台の部分からなります。上部は15mm厚さのMDF化粧板で作り、下部は1×4の塗装してあるSPF材を使いました。

スリムビスは頭を黒で塗装しました。こちらは台座の部分の組立の様子です。

上部を組み付けて、全体の組みあがりはこんな感じです。

塗装が無いところを水性ニスで塗装して完成です。 ===================== 実家の母のベッドの横に置くサイドテーブルです。2025年1月にケアマネージャーさんと相談してベッドサイドに時計や血圧計などを置けるものが欲しいとのことで、製作しました。

今回は塗装なしの1×4と2×4のSPF材を使い、スリムビスは頭を黒く塗装したものを使いました。 写真の下が幕板部、上が脚の補強部です。幕板部は脚を取り付ける部分は2×4にしました。これは電子レンジ台もそうしてます。

下穴をあけた後で、脚はこんな感じで取り付けていきます。

4本の脚を取り付けたところです。

天板のない状態での組みあがりです。この後、下の補強部の出っ張りが危ないので、寸法を揃えて完成になりました。

こんな感じに下段の出っ張りを無くしました。

|

|

メールアドレスはトップページの下です。 |

Copyright (c) kito 2020-2025 All Rights Reserved.

.