|

最新更新日:2023.04.01 ・木玉毛織(株)工場見学(愛知県一宮尾西エリア) 僕は名古屋に住んでいますが、母の在所は愛知県岩倉で従兄弟は岩倉や一宮、岐阜県川島町に住んでいます。 一宮というと毛織物が有名でして、工場見学できるところを探しましたら、今回の木玉毛織様が見せていただけるということで行ってきました。

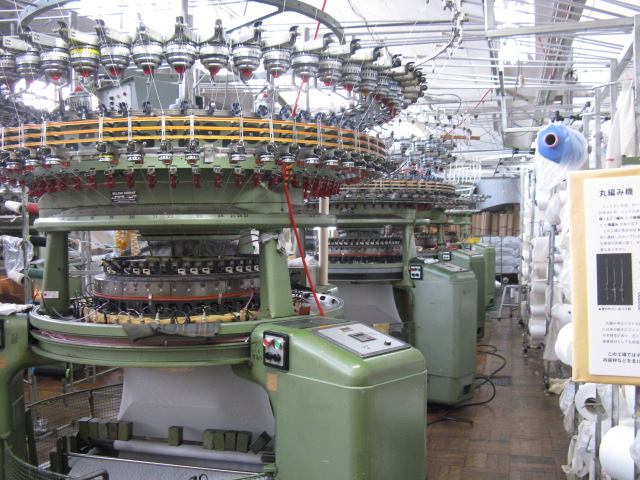

ちなみに見学記念でいただいたハンカチはガラ紡の糸で織ったものです。 インターネットの木玉毛織様のサイトから予約をして大人2200円/人です。 内容はかなり実際向けでいわゆるお子様向けではありません。難易度は簡単で身近ということはまるでありません。大人数も難しいかもしれません。大学生以上かもしれません。 一度では見た内容はわからないかもしれませんが、それは普通のことです。 わかった顔をするよりもわからない事を自覚して、聞いたり、見たり、触ったりして少しずつ理解していくものです。 尾州織物にどっぷり浸かって「もう帰らない。ここで骨をうずめる」と思うのも案外、良いと思います。 ==================== 伺った当日は平日ということもあり、僕を入れて大人3名でした。当日のガイドは社長さん?とお見受けしました。おしゃれな服地好きな印象の紳士です。 ここではガラ紡という木綿の綿から糸をつむぐ機械「ガラ紡機」、筒状の編みをする「丸編み機」、シャトルが左右に動き布を織る「ションヘル織機」、シャトルは無くて左右のレピアというハンドが緯糸をつかんで横行する「レピア織機」を見せていただけます。 恥ずかしながら、この日まで布には織り物と編み物があることすら知らずにいました。 編み物は意外に多く、ジャージ、吸汗素材のハニカムメッシュなども編み物です。 編み物を作るのはこの「丸編み機」です。この工場内には7台?あるということでした。この織っている布はゆくゆくは自動車のシートの表張りになるそうです。

糸は右側から供給され、一度、ボビン?にコンピュータ制御で巻き取られテンションを調節して編み針部へ供給されます。円形に編んでゆくので筒状にできあがり、それを切って開いて布にします。 ==================== 木玉毛織様は日本でも珍しいガラ紡糸の原糸を作っておられます。ちなみに名古屋栄生(さこう)のトヨタ産業技術記念館でも見られます。 ガラ紡糸は繊維の長さが短いコットンを有効活用するためのものだそうです。昔の日本のコットンは繊維長が短く、糸を作るまでが難しかったそうです。 原料はこんな感じです。

これを叩いて?伸ばして?目視検査で異物を排除してガラ紡の筒に詰めます。回転部むき出しの設備がいい感じです。

その筒を機械にセットして糸にしていきます。 かなりアナログの感じでクルクルと回りながら糸になっていきます。実際に糸をつなぐ作業をさせてもらえました。

できた原糸は強度が出ない?ので、別の撚糸をしてくれる工場へ外注して強度用の糸とより合わせて糸になるそうです。独特の意匠の糸ができます。 ==================== 次は織り機です。 シャトルありのションヘル織機です。実動機は写真を撮り忘れてしまったので展示機の写真です。ドイツのションヘル社の製品なのでションヘル織機だそうです。

ついでレピア織機も間近で見せてもらえます。 機械の左から緯糸が供給されて、左レピアにつままれて中央まで糸端が移動していきます。すると右レピアが迎えに来ていて糸端を左から右へわたして、右端へ移動してカットして1サイクル完了です。

レピア織機は布の両端がフサフサになっているところを切り取ります。この切り取られた糸を使ってバッグなどを作る作家さんには栄のラシックでお会いしたことがあります。というか、その方にこの工場見学の存在を教えていただきました。

==================== 工場見学自体も面白かったでしたが、社長さん?のお話はとても興味深かったです。 木曽川のきれいな水のおかげで染色をはじめ、尾西の地域で尾州織物が生まれたとか、毛織物の毛は輸入なんだよとか、 織り機のオペレータとして九州からたくさんの女の子に集団就職で来てもらったとか、彼女たちが寂しくないように七夕祭りを始めたとか、1970代後半の繊維不況の話とか、それから既製服の時代になって中国に縫製工程だけでなく、織布工程、撚糸工程とどんどん出て行ってしまったそうです。 最も景気の良かった時は軍服の時代、学生服の時代だったそうです。1930〜40年代、戦争の混乱期はちょっとおいておいて、1950〜60年代が黄金期だったのでしょう。 |

|

メールアドレスはトップページの下です。 |

Copyright (c) kito 2023 All Rights Reserved.

.