|

最新更新日:2000.05.27 ・山の道 山の道といってもいろいろあります。一般車両通行用の舗装路、舗装の林道、未舗装の林道、岩盤、地盤などがむき出しのシングルトラック(以降ST)、落ち葉が敷き詰められたSTなどなど。 ちなみに工事をしている林道へは日曜日以外に行くと工事屋さんにおこられたりしますので、お日柄を考えて道を選びましょう。(個人的な経験では日曜日はたいていOKです。) MTB TrekkingというとやはりSTでしょうね。未舗装の林道は個人的にはそれほど好きではありません。変化が無いこと、3次元的な動きが無い事、下りではスピードが出過ぎることなでの理由です。

先日、地形の見方をMTBの友人(人生に関してはかなり先輩であります)に教わりましたので、ある程度まとまったところで掲載します。今年の僕のテーマはスバリ「自分の位置を正確に割り出すこと」にしました。 カムイ伝に出てくる忍者は山の形を見るだけでどこを通っていいかをすぐに判断するようです。最終的な目標はここにあります。が、おそらくこれはかなり難しいでしょう。ではその手前の段階は?というと、「地図があれば進むルートを見つけられて目的地に着けること」だと思います。

今まではすでにある道を通っていたので、現在地がある程度分かればなんとかなったというのが正直なところです。その友人曰く、現在地を割り出すための訓練はすでにあって、いわゆる山登りの技術なのだそうです。第一段階の訓練法を教えてもらいましたので実践して身につけたいと思います。請うご期待!! |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

contents: 下記の文字列をクリックして下さい。ジャンプします。 どんな道がいいのか(「4.送電線...」の項を2001.5.27訂正) 道の構造(1999.8.21) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

いわゆる下界に住んでいると道は誰のものでもなく、日本に住む人全部の共通財産と言うような感覚がありますが、山ではちょっと違います。

というのは山には所有者が有って、つまり私有地(場合によっては村などの共有地)や県等の管理地である場合がほとんどです。ということは勝手に入るとその人(人たち)の所有権を侵害していることになりまして、ややこしい問題に発展すると言うこともなきにしもあらずです。(ただ、この問題に関していえばMTBもハイカーも同じ立場です。)

また県有林は看板を見ると分かりますが関係者以外は入ってくれるなというものです。(現実は入っていってしまってますが(^^;。) また松茸(キノコ)取りをする山へは入らないどころか近づかない方が無難かもしれません。こういう山はたいていの場合、明確な敷地境界線を設定しているので迷ってはいることは少ないかもしれませんが、注意をするに越したことはありません。

下記に森林インストラクターのかたからメールで送って頂いたものの一部(日本の山での法律の制約)を著者の了解を頂いた上で紹介しますので参考にして下さい。 1.国立公園 国定公園 県自然公園

等は自然公園法で自転車の乗り入れが規制されている(「車馬の乗り入れは管理者の許可が必要」というところによる)

2.自然歩道等の「歩道」は道路交通法により自転車は許可なく走れない 3.登山道、ハイキングコースも「歩道」として管理されていれば同様 4.林道は原則とし通行許可が必要(林道はいわゆる公道では無いようです) 簡単に言うと法律に守られながら山で自転車に乗る事はほとんどできないようです。その一番の問題点は上記の所有権の侵害があると考えています。これは大変、基本的な問題ですのでクリアするのは難しいです。持ち主がイヤといったらそれっきりです。

普通「通ってもらってはイヤ!」と言う時は看板が設置されたり、テープが張られたりします。林道の場合はゲートが閉じられます。その場合は権利所有者が明確に権利を主張しているのでなんともなりません。「ごめんなさい。」で許してくれたらもうけものです。

ただ、ここで気をつけたいのは看板を設置する側は法律に守られた権利を主張しているということから、いわゆる当然の権利の行使を行っているわけで、これを非難するのはちょっとパワーが必要だということです。簡単に言うと「看板を出されたら、それっきりMTBやハイカーは入れない」と言うことなのです。いかに「看板」を出され続けないかということは大切な問題だと思います。自分の行動を第3者により禁止されるのはシャクなのですが、法律上はそうなるようです。だってそこはその人の所有地(管理地)なんだもん。 だから「看板」が無い場合でもMTBで通る時は法律的に負い目があることを心のどこかに留めておいて下さい。設置されないように。

ではこの大きな問題をクリアするためにはどうすればいいか。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

0、「法律を遵守する事」及び「土地所有者の権利の尊重」を条件付きで行わない あまりほめられた物ではないですね。カタい人からは叱責を受けるでしょう。ただ、僕はすべての法律や行政指導等を守って生活しているわけではありませんし、公共の利益に反しない限り守るつもりもありません。例えば道路交通法の制限速度の遵守については僕が車を運転する場合はほとんど守っていません。

ただ、守らなければならないものを守っていないのでナニを言われても法律的には文句は言えないのです。自分は法的には負い目の有る立場なのだと言う事を心に留めておくことが肝心と考えます。残念ですが「不法侵入だ!」とか「もう、来ないで!」と言われるかもしれません。言われっぱなしというのは少々つらいですが、しょうがありませんね。(法律的に文句は言えないけど、人と人との関係としては文句を言える事はあると考えています。)

個人の責任で法律などの遵守を行わないわけですが、場合によっては個人の責任で済まなくなる事がありますので、「自分はMTBに乗っている人の代表でもあるんです」という心構えが大切と思います。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1、所有者や管理者に山で遊ぶ事を許してもらう いきなり物騒なことを書きましたが、上記のようにしない場合はどうするかというと管理者等と仲良くなる事があげられるでしょう。とても大切な事ですが世の中は法律だけでまわっているわけではありません。管理者と良い関係を構築すれば特例として許してもらえる事もあるようです。お中元、お歳暮を持っていくとか、嵐で荒れた道の復旧を助けるとかいろいろとやり方はあるようです。

ただ、僕はそこまでのパワーをMTB Trekkingにかけている訳ではありません。正直に言うとこの問題に対しては何もしていないというのが実状です。とはいうものの下記のことに関して注意を払うようにしています。

僕の遊び方は基本的には「コソコソと山に入って、なにも証拠を残さないように注意して遊び、コソコソと山から出てきて何事も無かったの様に家に帰る」というものです。これは「許して」もらうというのには程遠いですが、現実的な問題解決としては意味のある行為ではないかと考えています。

つまり徒党を組んで押し寄せれば、いかに善良な人々の集まりでも、来られた方はビビってしまうものです。ましてや善良で無い人が押し寄せたら怒ってしまうでしょう。マナーを守らない人は普通の市民であることはできますが、山の中では善良な人とは感じてもらえないでしょう。

静かに、何事もなかったかのようにすることはとても重要だと考えています。騒々しく記念になにかを残したいという人は法律などで権利の守られた場所で遊ぶ事が必要だと考えています。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

こう書いてしまうと下記のものの多くは法律等を守らないものでありますがあえて掲載しておきます。参考にして下さい。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2、国定公園などを走る。 これは無難な様な気がしますが法律的にはダメと言う事のようです。自然公園法というのに抵触する事(許可があれば良いようです)、国定公園などは私有地である事が多いと前述の森林インストラクターさんから教えて頂きました。しかし特に中部地方の場合、「自転車の通行はダメよ」と明確にうたっている所はあまり見ません。(瀬戸の物見山や八曽のキノコの森と鞍馬神社などがあります。)ただ、前述の通り、出入り禁止の看板などを見ないからといって許可されているわけではありません。個人の責任で行くのですがMTBの代表になっちゃう事もあると言う事を理解しましょう。

また公園法で守られた地域ですので(だと思います)火器などの使用は十分注意する必要があります。まあどこであれ火の始末は確実にしましょう。山火事は簡単には消せませんし、死亡事故につながる事も容易に想像できます。

また国立公園は自然保護の観点から止めといた方が無難と思います。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

3、東海自然歩道などを使う 前者と同じく法律的にはイカン様です。出ていってちょうだいと言われても文句は言えません。また歩道だけに車両は明確に不可であります。十分注意して遊びましょう。出入り禁止の看板が立たないように。

また「東海自然歩道を使う」だけにとどまらず、全項目に共通ですが、道を壊さないように努めなくてはいけないと思ってます。個人的な感想ですが、東海自然歩道にはちょっと階段が多いような気もします。まあ、もともと歩く道なので階段なんでしょうけど。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

4、送電線の監視路を使う(2001.5.27訂正) これははっきり言って電力会社等の権利を侵害しています(^^;。これも文句は言えませんね。とはいえ、なんとか見逃していただきたいものです。というのも送電線の監視路を除くとMTB

Trekkingが成立しないほどと言っても良いかもしれないと思っているからです。 それから送電線の監視路は電力会社が地権者から借りているものだそうです。つまりいわゆる利害関係は地権者とその土地を借りている電力会社の2者になるわけです。十分に気をつけて道を壊さないことはもちろんのこと、火災や肉体的な事故のないように心がけましょう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

5、登山道、ハイキング道を使う これは登山好きな人たちが山の持ち主に道を通ることを許してもらったり、道を有志や団体で整備したりしています。いわば登山者やハイカーが特例を交渉によって苦労して得たという道です。つまりそういう道を知らない奴が壊してしまえばそりゃ怒るわな。

場合によっては所有者から「ナントカしてくれないと君ら(道を作った人)も出てってくれ」とか言われた日には「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」なんてことになりかねません。ということで通してもらっているという謙虚で控えめな態度が必要でしょう。

まあ自転車は道を壊し易いと言うことを十分考慮して通るようにしないとイカンかと思います。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

6、ええい、面倒だ!山を買ってしまう! 実際の話、金銭的な問題で実現不可能ですが、たとえ買ったとしてもすぐにあきてしまうでしょうね。食後の散歩じゃあるまいし同じ場所ばっかりというのは・・・・・です。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

7、MTBの専用コースを走る たとえば富士見パノラマのコースとかのようなDHのコースや有料(無料の所もあるかも)のXCのクローズドコース等です。これは法律を恐らく満足しています。法的な問題点はすべてクリアされていると考えていいと思います。ただ、僕はMTB

Trekkingの楽しさを満喫するにはそういうところではちょっと難しいような気がしてます。将来的にはどうなるか興味は有ります。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

まだ勉強中であまりたいしたことは書けませんが、少し。山にはいろいろな道の付け方が有ります。

1、稜線の道 ということでよく道が付いていますが、結構ハードなものであることが多々あります。水平距離が数100mで標高差が軽く50mは有るようなところも有ります(たとえば養老山地の河原越えの所など)。道を選ぶ時は注意しましょう。 2、谷沿いの道 登山道の場合は結構きつい道である事が多いです。水の通り道なので、侵食も激しく、上って行った先が滝という最悪のケースの考えられます。(反対に下りて行った先が滝と言うこともありえます。)

3、尾根沿いの道 尾根と尾根の間には谷があるので、間違えたと分かったらすぐに登りかえすこと。「うまいこと標高差を少なくしてとなりの尾根にわたる」ということはとても難しいです。また、谷に下りて、登りかえせばいいということになりますが、その谷が淵になっていて渡れないかもしれません。

4、林道 欠点はつながっているかどうか分からないこと。つまり、作業エリアがその先に無いばあいは道はそこで切れてしまいます。

それから、頭上に木が無いため、夏は暑く、冬は風がきついと、条件はつらいです。僕は移動用と考えています。

5、その他 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

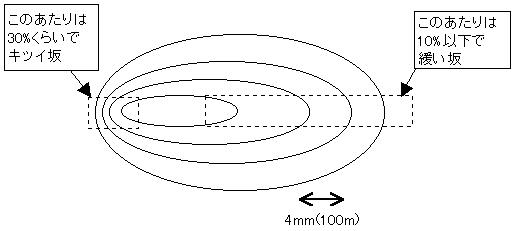

いろいろな本で等高線の見方が載ってますが、ここではMTB

Trekkingに使う2.5万図に絞って、話を進めます。 2.5万図では1kmは40mmであらわされています。また、等高線の間の標高差は10mです。つまり、等高線の間隔が4mmのときはその勾配は4mm(100m)で10mの標高差と言うことですから10%の勾配であるといえます。

舗装路で10%勾配はそれなりにきついです。ちなみに自転車で渡る歩道橋は30%くらいの勾配です。歩道橋の場合は難なく登れますが、未舗装路ではかなりきつい坂です。経験上、勾配が10%未満でないと乗車率は高くないような気がします。というのは10%を越えると階段がつき始めるからです。まあ、階段が無くても下りたくなりますけど。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

道を構造的に考えた場合、大きく分けて保護体のあるものとないものに分けられると思います。道は通過物の振動や重量によるたわみや凹み、雨水の流過による侵食などの破壊作用を受けています。これに対する保護体としては人為的な舗装(たとえばアスファルト舗装)や落ち葉などによる侵食緩和が上げられます。保護体が無い場合、破壊作用をうけて道は壊れてしまう訳です。

道をつくる工程をならべますと下記のようだと思います。 いわゆるハイキング道だと1と2の一部を行うだけの場合もあります。大きな障害がなくなれば人間は通れますので道筋だけつけてあとは多くの人間に歩いてもらえば道は出来てしまいます。ただ、これだと保護体が無いので雨による侵食や歩行による凹みなどが生じてしまいます。それを防ぐ簡単な手段として舗装が有り、簡単でない手段として通行規制等が有ります。

舗装の目的は通過物が通っても凹まないようにする、車両のタイヤ等が滑らないようにするがあり、二次的な効果として雨などの侵食を受けないことがあげられます。デメリットとしては費用がかかる、景観が損なわれる、また都市部では透水性の無い材料で施工した場合地下水へとなる水量が減ってしまうなどがあり、道を作る事に対する2次的なものとして生態系を寸断してしまうなどがあります。 舗装には石畳、ブロック敷き、砕石敷き、アスファルト、コンクリート舗装などがあります。また地面に丸太をならべたりしたものも舗装といえるし、ST(シングルトラック)の条件の良い場所では落ち葉が表土を守っているためにこれも広義の舗装と呼んでもいいのではと考えています。 普通の舗装は構造は下記のようになっています。基盤構造体とは名古屋市港区であれば港区ほぼ全域が埋め立て地であるために埋め立てに使った土砂であり、堆積した土砂であるときや岩盤になる事もあります。そのうえに緻密な砂(山砂)などをひいて平面を出した後に舗装材を施工して出来上がりです。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

いわゆる林道では砕石舗装のものも多いですが雨が降れば砕石が流れていってしまうために保護体が次第になくなりそのうち壊れてしまいます。このため超長期的に見れば自然にやさしいといえるのかもしれませんが流出した土砂が下の谷へ落ちていくので問題があります。

未舗装路とは読んで時のごとく舗装のしていない道の事です。MTB Trekkingに関係するのはおもに未舗装路で下記の様に分類できると思います。 ただ、落ち葉層は簡単に破壊されてしまうのでたとえばタイヤを流したり、ロックさせたりして落ち葉層をとってしまうとその道の保護体をなくしてしまう事になり、道は雨による侵食破壊を受ける事になります。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

この世に存在するものは遅かれ早かれ消滅していってしまうものがほとんどで、道もその一つです。とはいえできるだけ大切に使っていきたいです。道はとても身近な社会資本なのですから。

道が壊れていく時の最大の破壊者は人間の破壊活動(工事や戦争等)を除外すると雨水などです。しかし人間の活動と無関係かと言うとそうでは有りません。人の足跡や自転車のタイヤの跡を少量の水が流れて、その場所がちょっと凹むと次から次へと水が流れ込んでおおきなラッツへ成長してしまいます。

動物や人の足跡は不連続ですが、自転車の場合は連続した1本(あるいは2本)の線です。不連続な点と連続した線では後者の方がずっと流体を流しやすいです。このことだけを考えると自転車は人間に比べて道に対しインパクトがあると言えるでしょう。kitoは「そういった道具を使っているんだ」と言う自覚を忘れないように注意しています。

マナーのところで書きましたが、むき出しの路面は雨による侵食をとても強く受けます。どうすればいいか?僕は答えのヒントは落ち葉だと考えています。落ち葉がたくさんあるということはタイヤや靴などが土壌面にタッチしにくい。また、落ち葉がたくさんあると言うことは頭上には木々があり、雨は木々の葉に当たり雨粒の落下による路面へのインパクトが減少します。また、多くの落ち葉のある所では少量の雨水は流れず、吸収されます。そして落ち葉が絡み合い紙のような構造になると雨水は落ち葉層の表面を流れていくようにもなります。つまり上記にも書きましたが落ち葉は路面の保護体なのです。

ということで僕は提案します。「落ち葉の有るSTを探して走ろう!」ただ、落ち葉層は下の土壌の保護体なので大切にしなければいけません。僕はローインパクトに心がけています。

そして、山の持つ復元力も考慮することも重要と考えます。標高が高くなるにつれて、平均気温、土壌、風などの要因が生物生育に対して厳しくなっていきます。復元力とは生物がなす業(この場合は木の葉っぱ)です。生物が少なくなれば、復元力も小さくなります。つまり、標高の高いところで落ち葉層(標高が高いと針葉樹になり落ち葉の量も少なくなります)をはがしてしまった場合、低いところのそれと比べてはるかに治りにくいということです。

そこで、僕は2つ目の提案。「低山を走ろう」です。 復元力が弱い所へ入るにはそれなりの配慮が必要です。場合によってはローインパクトからノーインパクト、つまり、立ち入らないことも必要かと考えます。ただ、これは何のために保護をするのかという永遠のテーマのように思います。一朝一夕では答えは出ないでしょう。

また集団で走ったり、何度も周回するような走り方は破壊のスピードが道の回復能力?を上回ることが往々にしてあります。そこで、3つ目の提案。「連続して同じルートを通らないようにしよう」です。

ということはいろいろなルートを知っていてひとつのルートは1年に一回か二回くらいしか行きませんというのが理想ですね。ということで現在も新しい道を探しています。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

これといってありませんが、道によってはやっと斜面にへばりついているというものもあります。とくに路肩の方が弱いのでそちらの方を通らないようにしたいものです。

また話はちょっとそれますが、上り区間は舗装を使った方がはるかに楽です。まず、舗装区間を使って、標高を稼ぎ、それから稜線移動などのアップダウンを楽しみ、その後、落ち葉のしっかりついたSTを下るというのが一番楽しいと思ってます。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

この内容は電力会社の人からクレームが来るかも知れませんし、万一、違っていて、遭難しても僕は責任をもちません。ただ、これを知っているのと、知らないのでは大きく違ってくる実際的な知識です。参考にして下さい。

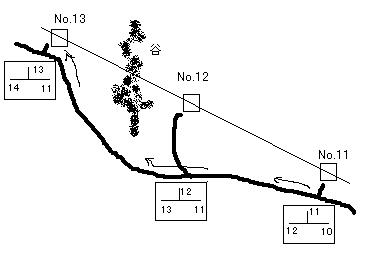

送電線は論理的な名前がついています。下の図を使って説明すると、右下からNo.11→No.12→No.13というように、かならず順番に送電線鉄塔には算用数字が付けられています。もっと詳しくいうと、「中央幹線No.12」とか「西部何とかNo.5」とかの名前がついています。

この「中央幹線」というのが、送電線の名前で、「No.?」が鉄塔の名前です。この順番になっているという事がしっかり分かっていればもう、下文は読まなくてもいいくらいです。

なんで順番についているかというと、送電線を設計するときにはあらかじめしっかり計算して塔の間隔を決めるので、できたあとから「ちょっと不具合があるから鉄塔を1本追加しようか」なんてことは決してないからです。 さて使い方ですが、たとえば、右下から来て、左上の行くとしましょう。 No.11の鉄塔を確認します(すぐ下で見えていればそれでしょう)。つぎに方角から次の番号はNo.12であることがわかります。ここは迷わず、No.12の方向に行きます。

つぎの看板のところがミソです。No.12の鉄塔までは距離が有るか、見えないとします。この時はNo.12の方へは行かずに、番号が増える方向&進みたい方向のNo.13へ行きます。もしかすると、No.12→No.13の間のというのはNo.12とNo.13の間に谷があった場合、谷の直降、直登が有るかもしれないからです。

尾根を越えるのはそれほど難しくありませんが、谷は越えられないかもしれません。これは実際に失敗するとよく分かります(^^;。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

僕はMTBに乗り始めてしばらくのうちは地形図は使いませんでした。その理由はややこしい所には行かないものだと思っていたので。この時は海上の森や八曽、多度山などで遊んでました。

ところが他の場所はどうかなと思い始めた所、やはり地形図無しでは森へ入れないこともわかってきて、それから随時、必要な時に地形図を買うようになりました。

ちなみに地形図とは・・・・・。国土地理院が発行する地図ですね。MTB Trekkingで使うのは縮尺が2.5万分の1のもの(2.5万図)が主ですね。5万図はちょっと粗いような気がします。ただ、慣れてくると5万図でも分かると言う話も聞いた事があります。

下に2.5万図の名古屋近郊の地形図名を書きました。色が変わっている所は僕が持っている所です。こうしてみると濃尾平野をぐるっと囲んで山がある事が分かります。(こうしてみなくても分かるものかも:D。)

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本屋さんで取り寄せてもらえば買えるかもしれませんが、ここにはいつでもそれなりに売っている所を書きます。

1.ナディアパークの紀伊国屋 2.栄の丸善(丸栄の北で地上のところ) 3.名駅の松坂屋の下の大きな本屋 4.千種区春岡通りのらくだ書店 あと、新栄の地図のアルプス社でも買えるそうです。ここは地形図の名前を言うとすぐに出てくるそうです。

それから探すときのコツを。 読むだけだとあたりまえのことなんですが、たいていの場合、地形図と一般の地図は離れておいてあるためにこの作業はけっこう大変なのです。

それから見つけた地図はすぐに買ってしまうことも必要かも。というのは見つけた時に買わないと次に入手する時にはもう在庫が無いと言うこともあるかもしれないから。買ったら地図はすぐに折ってしまうし、山に持っていけばいろいろと折りたたむのでだんだんグシャグシャヨレヨレになってしまうものです。

地図の折り方ですが、いわゆる8つ折りで使ってます。サイズもまあまあの大きさですし、ビデオの外箱(kitoはズボラなためビデオはケースには入れないのでケースだけが余っているのです)にピッタリ(ちょっとはみ出すけど)に収納できて便利です。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

メールアドレスはトップページの下です。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||