|

最新更新日:2020.10.19 鋼板の皿などの制作 お皿や一輪挿しなど、鋼板で形にできるものを作ってます。念願のバラの置物もつくれて、うれしいです。 独特のつや消しグレーでサビの凹みが個人的に好きです。 =========================== =========================== 鋼板細工を始める時から「鉄のバラの花」を作ってみたくて、やっと形になりました。 英語では「アイアン・ローズ」、ドイツ語では「アイゼン・ローゼ」でしょうか。ドイツ語では「鋼鉄」は「stahl:シュタール」だそうです。

個人的に「ベルサイユのばら」が大好きでして、「バラはオスカル」という感じです。 しかしながら、花のことは全くに近いくらい知識がなく、バラの花はどんなの??からはじまるくらいです。 バラは5月中旬から咲きまして、きれいで花の香りもよいことをあらためて知りまして、西洋鍛冶の制作対象であるようで、youtubeでいろいろな制作動画があり、参考にしています。

うちのバラはスプレー(房咲き)種なので複数のツボミが真上方向を向いて大きくなり、やがて重力で横や少し下向きになります。

またこのバラは「丸弁」という花の形かもしれません。花弁のフチが曲がり、中央で折り目が重なって「尖る」ようになったところを「剣弁」というそうです。

いろいろな方向から見てイメージをつかむようにします。ガクとガク筒がポイントの様に思ってます。ガク筒というのは茎とガクの間のプクッとした部分のことです。ガク筒と言ってますが「花托:かたく」というかもしれません。

ボール紙での習作 プラバンでのバラの作り方や鉄のバラの作り方の動画1や鉄のバラの作り方の動画2などを参考にしました。バラの花弁が4枚式と5枚式がありますが、まずは4枚式にしてみました。 かなり複雑になるためでしょうか、コピー紙での習作はうまくいかなくて、ボール紙でしたところ、ナントカ形になりました。真ん中をクルクルで表現するといい感じです。

鋼材の切り出し&展開 次いで、鋼材もかなり複雑になるため、厚みの薄い素材を探したところ、洗濯物の物干し台のフレームの残骸が厚み1.0mmと薄かったのでこれにしました。 鋼管の寸法が変わっているので「SPCC」という冷間圧延薄板鋼板を物干し台メーカーが丸めたもの・・・ではないかと思ってます。 SPCCは引張強さが「270MPa以上」のもので、よくある一般構造用鋼のSS400は引張強さが「400MPa以上」なので、3割くらいスペック上の数字は違います。 No11以降のバラの厚み1.0mm材は洋服のハンガーラックのフレーム部分を、厚み1.2mm材は鉄製脚立のステップ部分やドラム缶のフタ部を使っています。 またNo11以降のバラは後述のスラグ除去作業時の衝撃で変形の少ないように、1枚目&2枚目の花弁とガクは厚み1.2mmのものを使ってます。 この違いが加工のしやすさと関係があるかどうかはわかりません。実感としては加工した感じは切りやすいような・・・印象が・・・あるような、ないような。

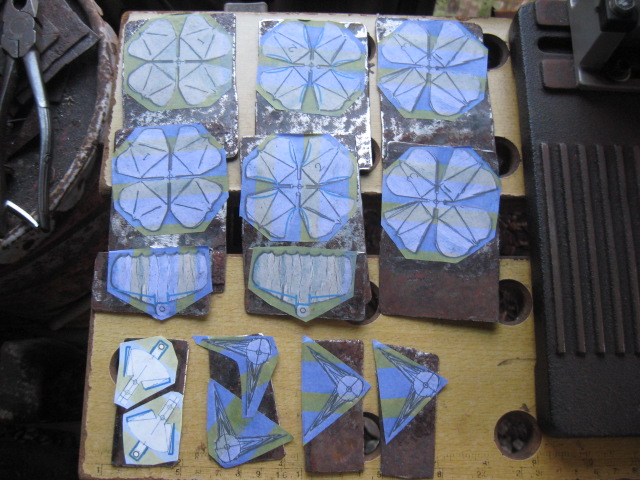

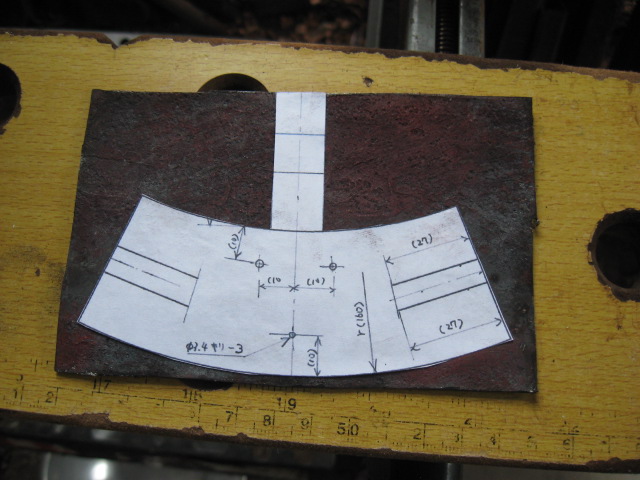

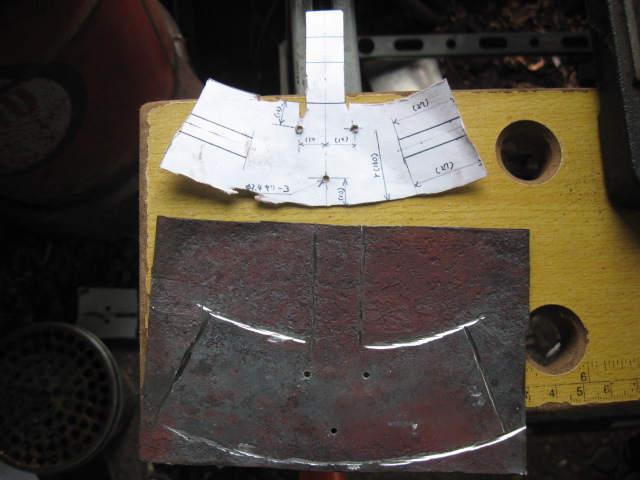

これを電縫線に沿って切れ目を入れて、木炭で加熱展開し、ケレンして鋼板化します。 型紙を使って削り出し 型紙を事務ノリでケレンした鋼板に貼り付けます。これは2個分のものです。

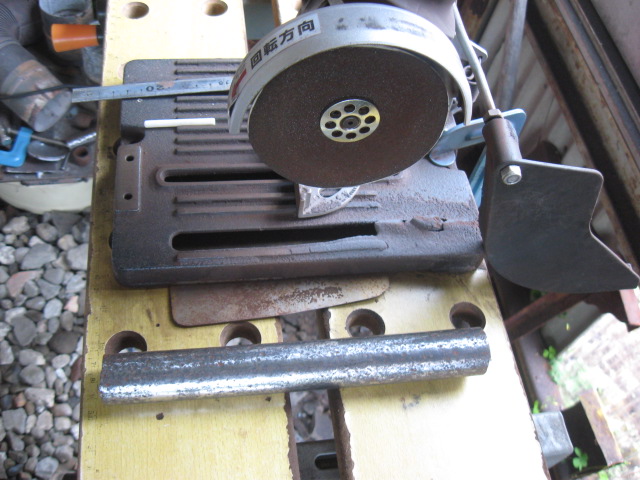

これをディスクグラインダー&スタンドで削って切り出していきます。厚みは1mmと薄いので作業はやりやすいです。といいつつ安全でない道具なので注意しながらの作業です。 折り曲げる部分はあらかじめ切断砥石でキズをつけてケガキ線を入れておきます。途中で型紙は外してしまうので。

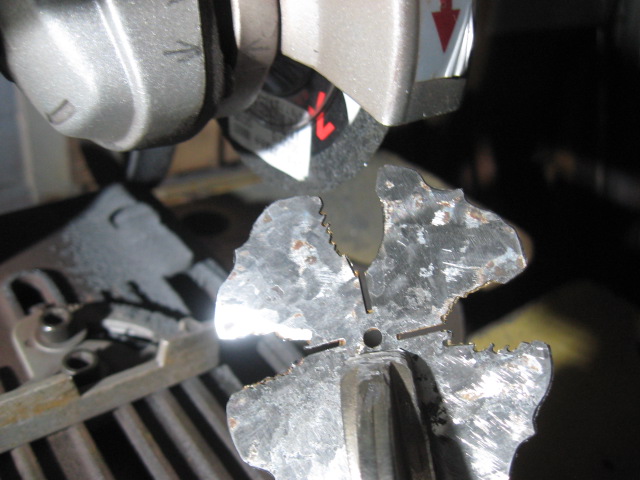

ちょっと写真がぶれてしまっていますが、こんな感じでクシ歯加工したところをを研削砥石で削っていきます。 研削砥石の「オナカ」を必ず使うようにします。外周面は砥石に衝撃の負担が多いからでしょうか、メーカーや当局の言う事を守り、使わないようにします。

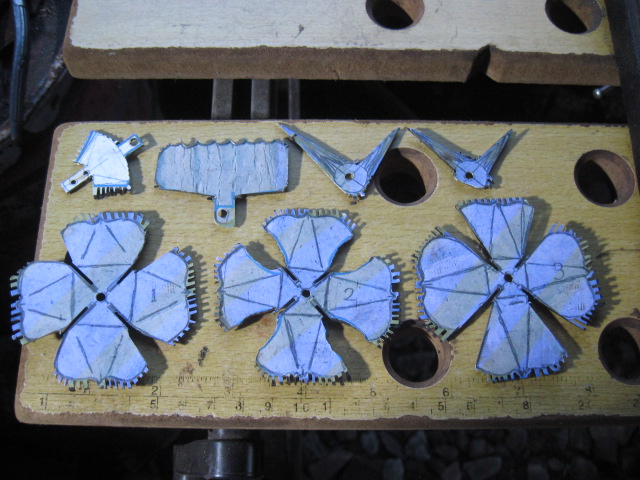

削りだし、完了です。この後、型紙を外してヤスリをかけます。

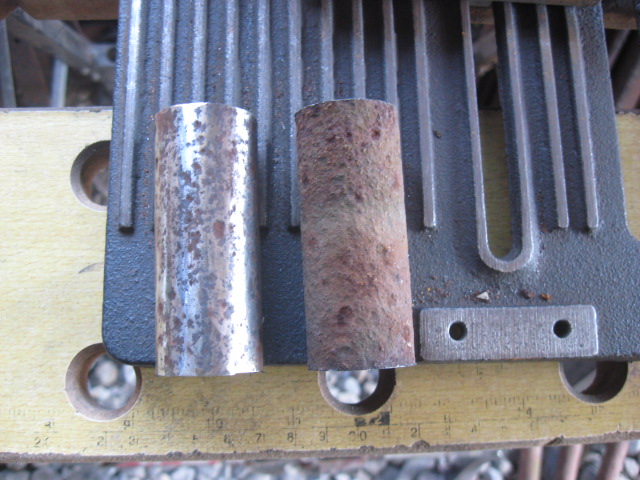

2作目以降も毎度、花弁の形は変わっていまして、いろいろ試行錯誤中です。。 次にヤスリをかけます。このヤスリ作業は時間がかかりますが、作品になったときの突起部を無くす大事な工程と思っています。 右側はヤスリをかけた後で、左側はヤスリをかける前です。ヤスリは「並み目」を使っています。あまり力を入れずにコリコリと回数多くすると疲れにくいです。意外にヤスリは削れる&発熱するので個人的には面白いです。

2019年9月にヤスリ工程にフレキシブル砥石のスキルタッチを導入しました。#120を使っています。下のような場所にも使えて、とても作業が楽になりました。

成形(冷間&熱間) 複雑な形状なので冷間で成形していきます。ボール紙でやったことを鋼板で再現します。厚みが1.0 & 1.2 mmなのでだいたい思うように曲げられました。 当然ですが厚み1.2mmの方が力は要りますが、ハンマーを使う時はそれほど違いはわかりません。 オスカルの背景のバラは「剣弁」がクッキリしている印象です。 1枚目の花弁は良く見えるところなので木をスタンプにしてハンマで軽く叩いて、ふくらみをつけていたこともありました。 この時、作品は意外に発熱します。それなりの外力を受けて塑性変形するので、発熱もするでしょうが、実際に体験できると興味深い経験と思ってます。

2枚目、3枚目はケガキ線で曲げて、さらに花弁を曲げていきます。 t3.2mmの板で冶具を作って、それで挟み込んで曲げると曲げやすいです。きっとこの曲げ方も慣れてくるといろいろ工夫できそうです。

一番内側のクルクル巻きのものはガスバーナーで加熱&成形します。 熱いのでプライヤとラジオペンチでつかんでの作業なのでやりにくいですが、ゆっくりあせらずらると作業は進んでいくような気がします。 バーナー作業でも黒サビ皮膜ができます。火炎中の水蒸気と高温の鉄が反応して起きるのだそうです。 2020.4からはt1.2でもバーナー成形をはじめました。少し硬いですができました。

開放空間ですので放射冷却で加熱の効率は悪いですが、そのうちに赤熱発光してきます。局所的に加熱するとその部分だけを選択的に変形させられるのがバーナー加熱のいいところかと思っています。 赤熱発光をはじめると炎色反応でしょうか、オレンジ色の炎が出ます。ナトリウムとかカルシウムでしょうか。錆びているうちにいろいろな体験をしたのかもしれません。 このバーナー作業の時はバーナーの固定を安全上、気をつけています。というのはガスバーナーは倒れたときに火炎の自動消火機能がないので、作業者やその他へ向けて火炎を放出し続けるので、火傷や火事の恐れが多分にあると思ってます。 左が曲げ終わりのもの、右が途中のものです。

クルクルの巻き上がり。あとはトゲトゲを外へ開いてお花に近くなるようにします。

たぶんもっとも印象に影響するのは、この3枚目の花弁の造形だと思ってます。ボール紙での習作もここが多くやりました。

冷間で仮組みします。干渉するところなどは削って、スムーズに組み立てられる様にします。

木炭での熱処理 オガ炭とイナエ木炭を多めにして加熱&表面処理をします。 厚みが薄めなので加熱しすぎないように注意します。木炭の内部に落ちていってしまうと溶けてしまいます。 イナエ木炭からの自然釉に期待します。

こんな感じで木炭から出た釉薬ははがれます。なかなか手間がかかりますがコツコツと叩いてはがしていきます。たまにきれいな青い色が出ているときがあって、それを見れたりするとうれしいです。 このスラグ除去工程で調子に乗って叩きすぎると変形してしまうので注意しています。

熱処理後のスケール除去後です。マットな感じになりました。

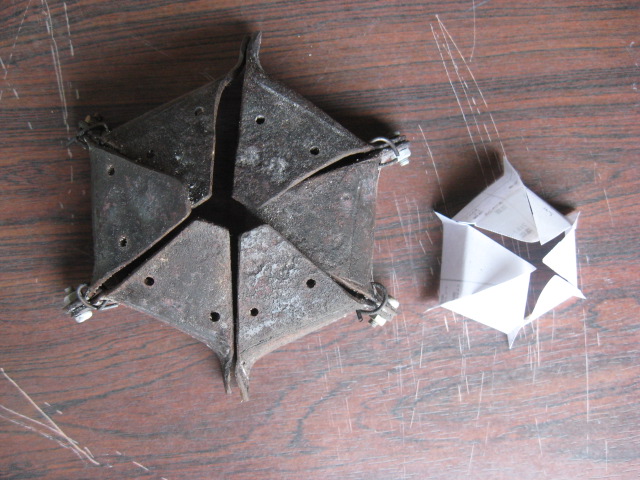

リベット組立て ブラインドリベットで組み立てです。下述のガク筒、ガク、花びらと重ねていきます。どちらが正面になるかよく思案して、納得できたらカシメます。

カシメ後はこんな感じになります。

最後はリベットを隠すようにガク筒を折り曲げてできあがりです。

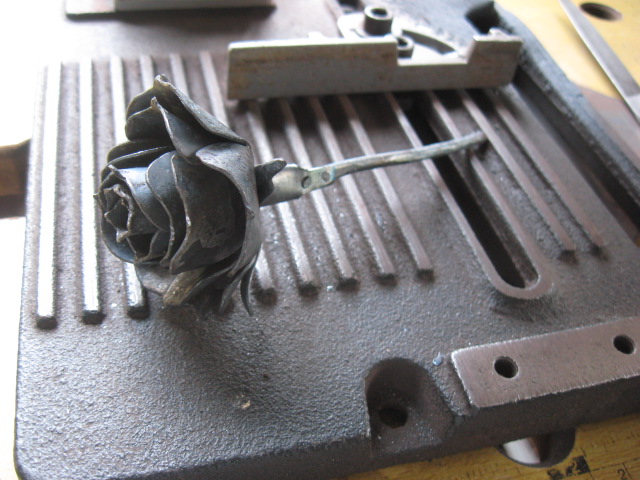

できあがりです。ちなみにこのような花弁の中央が尖っているのは最近、出てきた品種のようです。 また、ほぼ同じ3枚の型紙で曲げ方によりバラっぽく見えるのはかなり興味深く感じています。ヒトの視覚の錯覚のようなことが起きているのかな・・・・とも思ったりしてます。

だいぶ重いし、何に使うのかわかりませんが、できてよかったです。花弁の開き方など、バランスはどれくらいが良いのか試行錯誤中です。 今度は茎とガク筒を作ります。個人的には細かな組立作業です。ガク筒はバラの茎と花をつなぐプクッとした部分で、中に「子房」という実やタネをつくる部分が入っています。 茎は「丸クギL=90mm」を使いました。φ3.7と太めです。頭と先端を切断して、錆びていたので表面をケレンします。

ガク筒を取り付けるため、片方をガスバーナで加熱して平たく加工して、全体を加熱してハンマーで打ち、生物っぽくします。 ガク筒は紙でテストしたものを型紙として切り出したものにφ2.0の穴を開けて、茎側にも穴をあけます。

別途制作したリベットで茎とガク筒を組み立てます。

今度はガク筒をガスバーナーで加熱して丸めます。赤く発光してきたらラジオペンチでつかんで曲げます。

これでガク筒はできあがりです。

これで茎が取り付きました。こうして横を向くとよりバラらしく見えると思います。

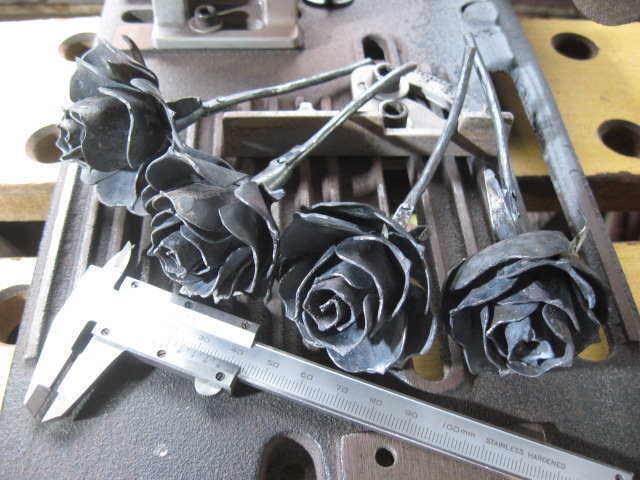

========== 4つ並べるとなんだかうれしいです。左からNo2,4,5,6です。

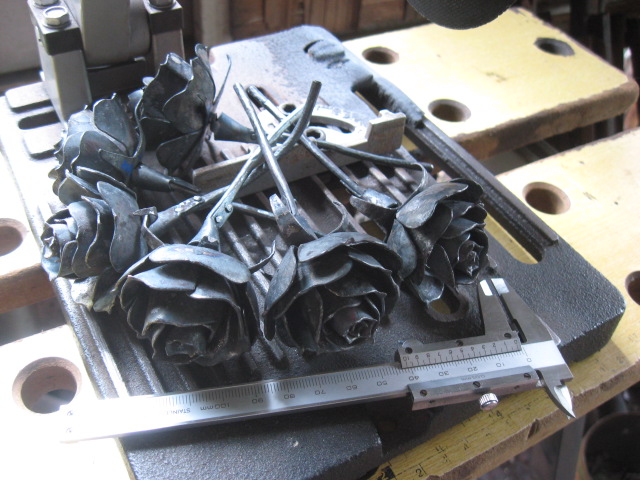

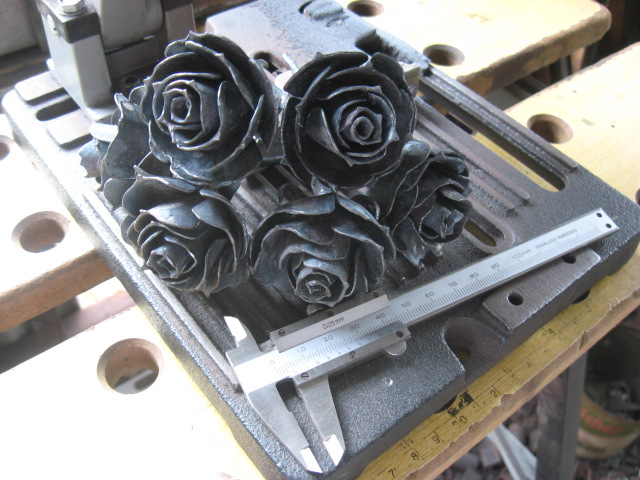

6つを並べてみました。左奥からNo.2,4,5,6,7,8です。

========== 6個を重ねた写真も取ってみましたが、写真としては4個の花の方がいいような気もします。なにかしら「茎が見えること」がポイントのようです。

========== 制作履歴

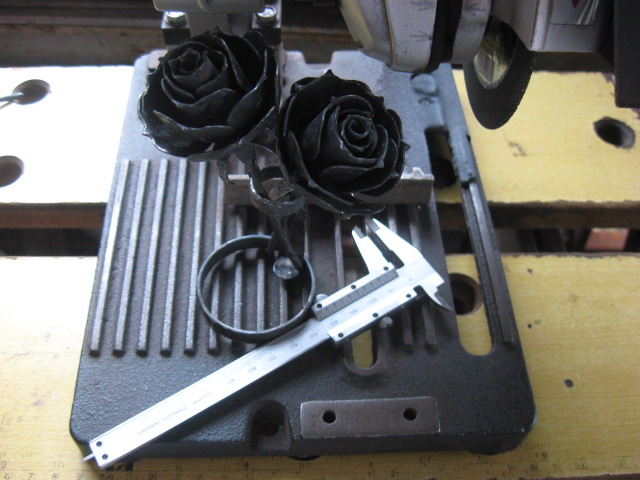

=========================== バラのディスプレイスタンドを作ってみました。

単体だとこんな感じです。 作ってからわかったことですが、ブーケ状に飾ろうとするとそれなりに重みがあるので丈夫さもそれなりにあると良いです。

はじめは横向きに置くスタンドを作ってみましたが、植物らしさが出なくて・・・・。

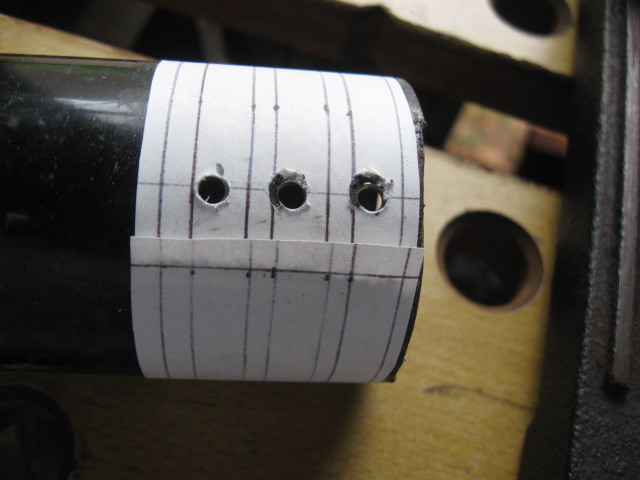

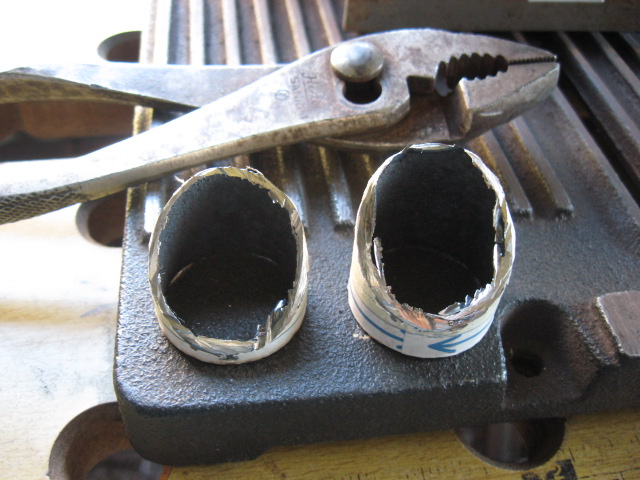

紙で習作をしていると、どうも茎がタテ方法に見えるときに「植物」に見えるような気がしまして、茎をできるだけ見せるように、そしてタテ方向になるように思案しました。 「バラ」の重心は花弁のふくらみの中にあるので、接地部はそれなりの大きさで重心を包含するものが必要です。外径φ48.6の鋼管があったので、それを使いました。ちなみにこのパイプは以前はテーブルの足だったものです。 まずは型紙を貼ります。これにより菅に垂直に加工をすることがやりやすくなります。

切る前に各部に穴をあけておきます。これは作品の固定の問題から先に「穴あけ」が重要です。

型紙に沿って少しづつ切っていくとやがて、リング状に切り出しできます。 理由はディスクグラインダスタンドはあまり精度は無く、加えて切断砥石とグラインダスタンドの垂直も「それなり」でしかないため「垂直加工」は不得意ですが、型紙を基準に少しづつ切ってゆくとそれっぽく「垂直」に近く加工できます。 こちらは組み立てる前のスタンドの部品です。

今回の構造上のポイントは茎の「受け」を作る事です。コレがあることによりスタンドの安定性が出現します。反対に無いとスタンドとして機能させにくいです。ハンマーで打ち出して凹ませてみました。

ヤスリをかけてとがった部分をなくした後に七輪と木炭で熱処理をします。

熱処理が終わりました。この後は軽く叩いてつきすぎた灰釉を外します。

今回はアルミのブラインドリベットを使いました。アルミの銀色がアクセントになっているような気がしてます。

根気よく使うとこうして「ブーケ状」にディスプレイすることもできます。たぶん生花と一緒に飾るといいかもしれません。

室内だとこんな感じです。

2輪くらいをディスプレイするのもといいのかな・・・と思います。

========== 制作履歴

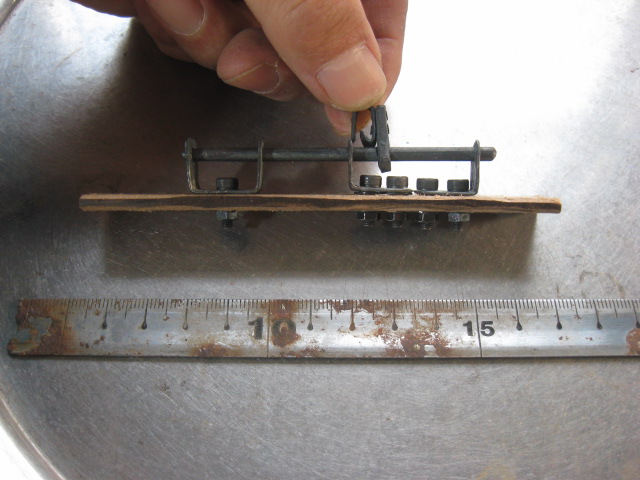

=========================== ゲートラッチ(扉のカンヌキ) 西別院のなごやか縁市で木工細工をされてみえる方からの相談を受けて作ったものです。 「閉じた状態」

「開いた状態」

この作品に取り組む前はできるだけ「ナニカの役に立たないもの」を作ってましたが、寄り道もいいかなと思いました。 木工細工の作家さんが渋めで華奢なシンプルなゲートラッチは作れそうですか?と相談を受けて、「やったことが無いので、できるかどうかわかりませんが、まずは試作をしてみます。」ということで作り始めました。 スライドバーの形状から思案しまして、いろんな案が浮かびましたが、JIS丸クギ90mmの軸部分ですることにしました。 次にスライドバーのハンドルのつけ方はどうしようか、と思案しました。はじめに制作したのは軸に穴をあけてハンドルを取り付けるもの。

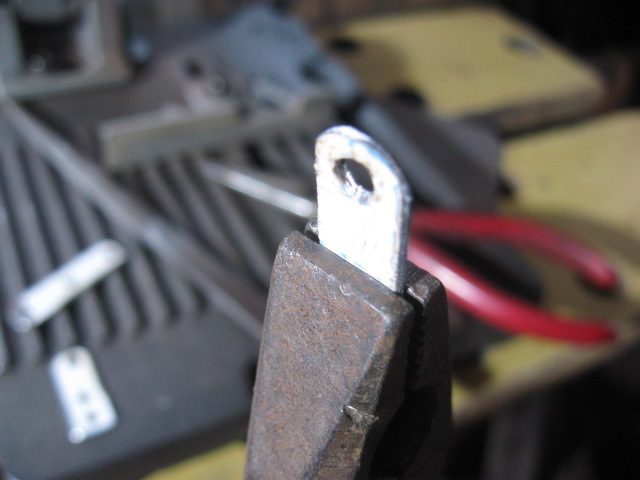

軸に穴をあけるため強度が不足するところが残念なところでした。 結果として軸を3mm幅で削り、そこへt3.2の部材を熱間でカシメて締結しました。

加熱後、カシメます。

締結完了。

これにフック部をリベットで取り付けます。板材をリベットでつけてから、バーナーで加熱して曲げます。

これをL字に曲げた板で受けます。直角に曲げるのが課題でしたが、ペンチで折り目でしっかり保持して、冷間でハンマーで曲げるとできました。

木炭で加熱して、表面処理をします。自然釉がつきすぎたところは削るなどします。

ボルトはM3にして、6角穴付ボルトのL=10mmで取り付けることにしました。ボルト間隔が狭いのでワッシャも追加工します。

ボルトとハンドルのクリアランスもほどほどです。

とりあえず出来上りです。 動くものははじめての体験で、公差や加工の確実さなどが求められるんだなぁ、とあらためて実感したしだいです。「カシャッ」と音を出しながらはまるのはいい感じです。

========== 制作履歴

=========================== 西別院のなごやか縁市で木工細工をされてみえる方からの相談を受けて作ったものです。 実用性のあるものシリーズの第2弾です。

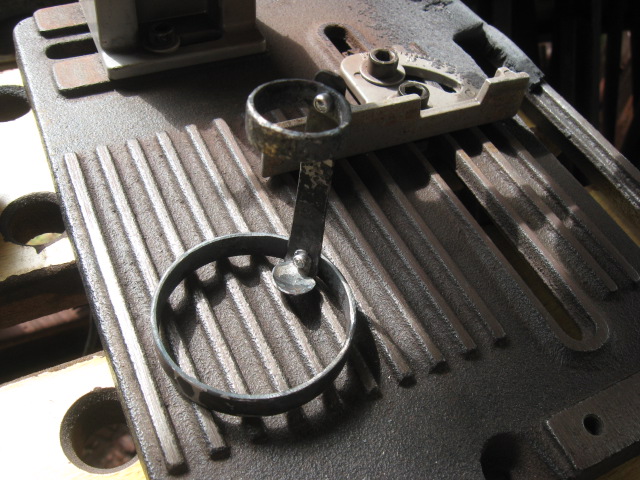

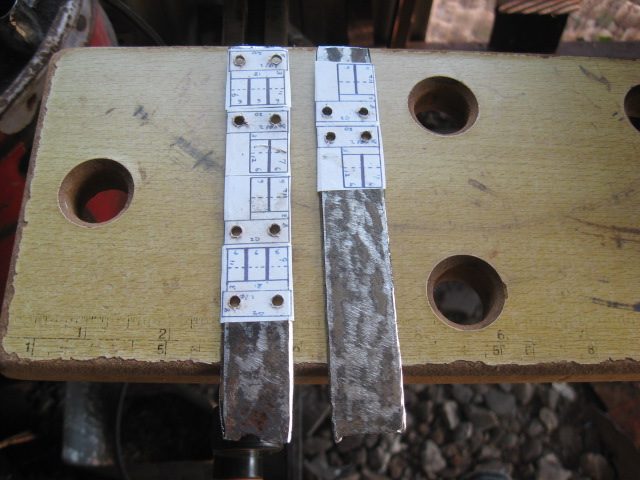

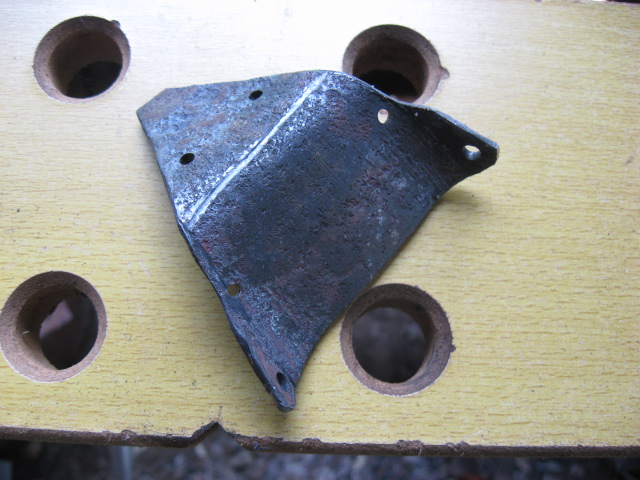

手作りマーケットなどを観察していると、女性が9割で、糸を使うものが多く、男性はとても少数派で、木や竹を扱う方が多いと感じています。また趣味として木工細工をされている方は多いように思っています。ということは需要があるのかも・・・なんて思います。 そんな中で西別院なごやか縁市で知り合った方の相談はポイントをついているような気がしました。 「金具で格好いいのが世の中には無いんですよ。」というものでした。大量生産というかキカイのニオイが強い・・と言う感じでしょうか。 そんなこともあり、蝶番(チョウツガイ)を試作しています。英語では「ヒンジ」です。 蝶番はごく普通に使われていますが、僕の工作レベルではとても難しいものです。古い日本の家が引き戸が主流だったのもなんだか判る気がします。 加えて強度に関しては全く不明なので、「形になったよ・・・」くらいのものかもしれません。 思案したところは主に2点でした。 ・軸に対して回転するところはどうやって加工するか ・軸の外れ防止はどうするか 思案しているところはに3点です。 ・軸の真直度を崩さないような加工をする。 ・曲げ部を個別に曲げていくが、、どうやって軸が入るようにそろえるか ・板部の平面と軸がねじれないように、どうするか 軸は丸クギN65を追加工して作る事にしました。直径はφ3.1弱です。板はドラム缶のフタだったt1.2のものにしました。 回転部はきれいな円弧でまっすぐである必要がありまして、どうしたらそれに近づけるかを思案しました。5mm幅ごとに曲げていくとできるかも・・・と思いましてt6のフラットバーで冶具を作りました。 一番右が加工前、中央が冶具、左が冶具を保持する冶具です。ドリルでφ5.5の穴をあけ、プランジ加工で削って作りました。t1.2の板を使うのでこの曲率にしました。曲げ加工がしやすいように傾けて溝を作るところがポイントかもしれません。

次いで軸周りを丸め込む用の冶具がこちらです。

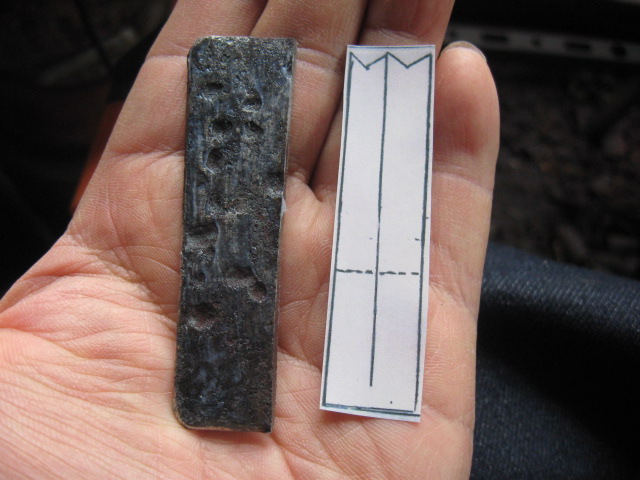

元は錆びて積んであった異形棒鋼のD8という鋼材でして、研削砥石で表面のサビと異形棒鋼の凹凸を削って円柱状にした後、切断砥石でプランジ加工をして平面っぽくして、棒ヤスリで平面にしました。 加工の途中でめんどくさいけどノギスで厚みや傾きを見ながらやると意外に平面っぽくできました。およそ5mm×6mmで長さが10mm強です。

手持ちの設備でこういう形状が作れてうれしいです。なにか造形の幅が広がったように感じます。 今回は幅20mm、厚みt1.2の鋼板を使います。型紙を貼って加工していきます。

凹み加工をした軸を2分割した回転部で挟み込みます。

軸周りはt3.2の板でつくったタタキ棒?で円弧を作っていきます。

固定側に凹み加工をした軸を入れて、プライヤで冷間でカシメると固定できます。この時、叩かないようにしています。と言うのは叩くと強い加速度が加わり、軸が曲がってしまうため。

回転側を2分割して固定側を挟み込むようにすると、蝶番のようになりました。5mm幅のスプリング様の曲げ部が強い意匠になります。

当たる部分をヤスリがけをしながら、動くように各部の曲がり具合を調整します。 後は木炭&七輪で自然釉処理をするとできあがりですが、なかなか困難な道のりです。。 =========================== 西別院なごやか縁市で「マイナス頭のネジが欲しいんですよ」と相談を受けて作ったものです。

その方いわく、ネジの意匠はとても大きく、いわゆるプラスのネジでは「キカイのニオイ」がするそうで、でもホームセンターではマイナスのネジは手に入らない・・・とのことで、自分でも探しましたが、果たしてその通りでネット以外ではありませんでした。 そういわれるとタツノコプロのキャラクターはリベットも多いですがマイナスネジも多かったような・・・。 また、メッキも意匠がイマイチなので鋼板細工の色にして欲しいとの要望でした。 ほのかな記憶でプラスのネジの溝はかなり深く彫ってある・・・とありまして、彫って残る部分の多そうな「M3のナベ小ネジのユニクロメッキ品」を追加工することにしました。 バイスプライヤでナットがけしたネジをつかみます。これを研削砥石で厚さ1mmくらいを目指して削ります。

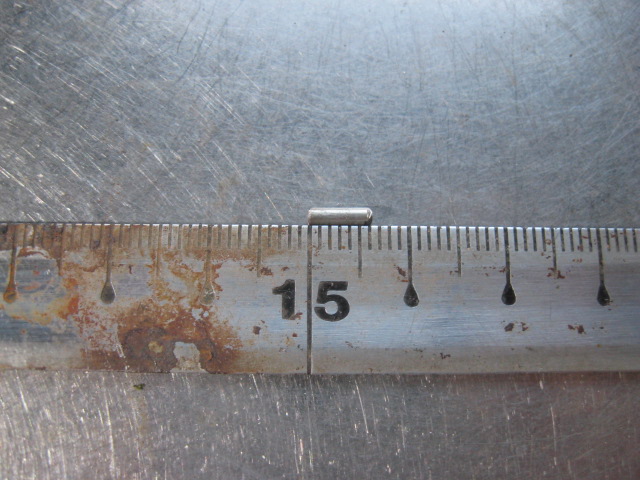

ノギスで測ってみると1mmくらいです。

上から見るとこんな感じです。プラスネジの溝がだいぶ削れました。

次は厚さ1mmの切断砥石に変えて、マイナスの溝を彫ります。イナエ切りというかプランジ加工で慎重に彫ります。老眼ですがまあまあ彫れました。このあとやスリをかけて引っかからないようにします。

削り工程は終わりです。微妙なバラツキが「マッドマックス2」の世界っぽくていい感じです。

今度はクロムメッキを剥離します。サンポールに10min浸漬します。シュワシュワと泡が出てクロムが溶けます。サンポールは塩酸約10%の身近な液です。廃液はキッチンペーパーに吸い取り可燃ゴミで捨てます。クロムは名古屋市の下水道の排出規制値は2ppmですので注意します。

次はLPガスバーナで加熱して「黒皮処理」をします。燃焼ガス中のH2Oと鉄が反応して酸化皮膜ができるそうです。

できあがりです。手作り感満載でいい感じです。だいぶ手間はかかりますが趣味のものは手間がかかるものです。

=========================== 一文字金具 2×4材で小テーブルを作ったときに脚の補強に作りました。

元はL30-t3のアングル材です。片側を切断して、峰状部で曲げ強度を期待しています。厚みは規格上は3.0mmですが、錆びたものを削ったりしているので、2.9mmくらいでした。 錆びてピット化した凹みがいい感じと僕は思います。また左右非対称なのもいい意匠になっていると思います。

このL30-t3のアングル材はうまい使い道が無くて、思案していました。 サビを落として、シャーシブラックを塗ったものを使いました。100mm長さに切り分けた後に、切断する線を紙に書いて貼り付けます。

溝を切断砥石で少しづつ削って彫っていきます。これくらいの研削量だと5分くらいでしょうか。

ある程度、削れたら、折り取ります。折り取るとキックバックの心配が少なく作業できるので、個人的に好きです。

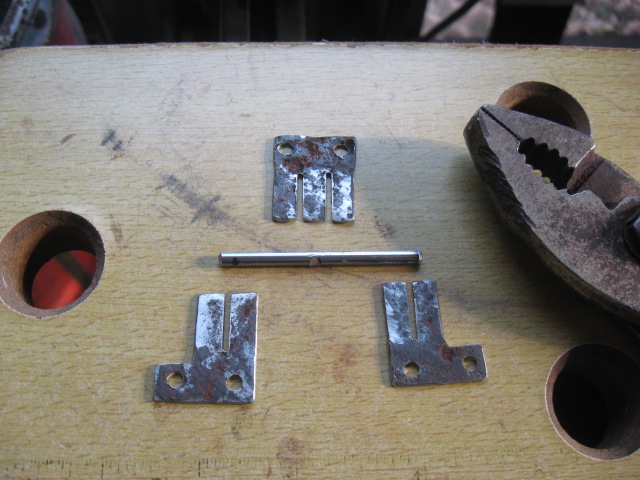

切断部などを研削砥石→スキルタッチで滑らかにして、φ2.0→φ3.4の穴をあけて、シャーシブラックを塗装すると、できあがりです。 ちなみに取り付けはなべタッピングビスの3mm-L20を使いました。 =========================== 個人的な趣向ですが接合は「溶接」ではなく、リベットでしようと思っています。20世紀の中頃まで「リベット締結」はよく使われる締結方法でした。 加えると現在は「ブラインドリベット」はよく使われますが、丸リベットはだいぶ使用用途が限定されてしまい、鋼によるリベットは規格はあれども、モノは見たことがないというものになってしまいました。 という中でリベットを使った作品をつくるので、リベットを自作することにしました。また、自作であれば長さは自由に設定できます。 材料はブラインドリベットを使った後にゴミ扱いになる「シャフト」を使います。リベット径φ3.2をよく使うので、シャフトはφ1.8です。 もう少し書き加えると僕が使っているリベットは「本体:アルミ+シャフト:鉄」という組み合えせのものです。世間には「本体:ステンレス+シャフト:ステンレス」や「本体:鉄+シャフト:鉄」などがあります。

まず色合いが鉄と違うので、クロムメッキをはがします。シャフトは鉄でできています。剥離に使用するのは「サンポール」です。

30分くらいで酸処理を終えて、液をペーパータオルで拭いた後に洗浄して、メッキの1次剥離を完了します。ちなみに拭いたペーパータオルは可燃ゴミとして処分です。名古屋市の下水道はクロムの排出規制値は2ppm以下ですので注意しています。 1次処理が終わったものがこちらです。だいぶマットな感じになります。

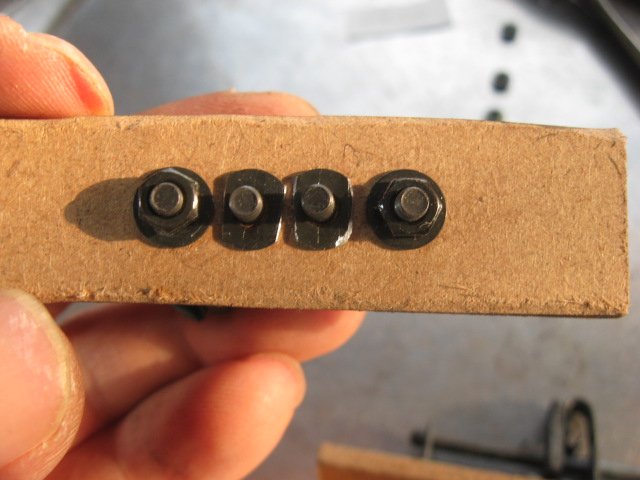

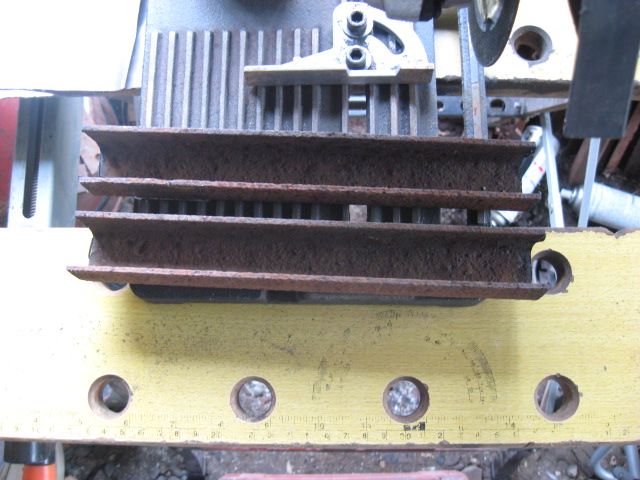

ついで、リベットの片方の端を丸めます。 いろいろ試してみましたが、両サイドから押さえつけて、端面を長手方向から叩いて「頭」を作るのが成功率は高くて「採用」にしました。 L30(t3.0)のアングル材にディスクグラインダで幅約1mm×深さ約0.5mmの直線の溝を彫り、M6のボルト&ナットで締め付けるようにします。アングル材は元はよく錆びてましたのでケレンしました。 直線の溝加工をディスクグラインダでやれたことがうれしいことでした。「案ずるより生むが易し」。フラットバーを定規にしてやってみたら思いのほかうまくできました。

リベットをペンチで切り出したら、両端面をヤスリで形を整えます。写真のものは6mm長さのものです。 同じように25mm長さのスペーサも制作します。冶具のL30アングルなので、25+6=31でつぶし代を1mmとしてます。

スペーサを溝へ挿入し、リベットを挿入して、ボルトを締めてリベットを固定します。それをカナトコ上でハンマでコツコツ叩いてリベットの頭を成形します。

出来上ったリベットです。ずいぶんと手間がかかりますが、今のところ手間をかけないとこの形状は作れなかったので、あきらめてコツコツ作ってます。 きっとそのうち、ホントにあきらめてコツコツ作るようになるでしょう。

次は丸クギN65から作るφ3.1のリベットも作ってみようと考えています。 =========================== 平面での曲げ加工に続いて、3次元の曲げ加工をやってみました。結果としてはできました。 なんとなく曲面に曲げる・・・のはできるようになりましたが、変形を数値化してみたい、なんて思います。 まず厚さ1.6mmの鋼板で作ってみました。ネコや人形を作っているなじみのある素材です。

こちらのサイトなどを見ながら、何を準備して、どうしたらいいかなどを思案しました。youtubeは日本のものはあまり参考になるものが無くて、アメリカのものを見ることが多いです。英語なので話している内容は想像することになります。 メタルスタンプという「凹側」とハンマーの先が丸いものを「凸側」で制作するようなので、ハンマーは450gのものを購入し、メタルスタンプは畑から出土した16mmのUシャックルとモチノキの切り株を使いました。モチノキの切り株はたまたま凹んでいたものです。

厚さ1.6mmの錆びた鋼板をケレンしたものを加工します。直径φ60で切り出し、φ30mmのフラットな底部を作りたいので、ディスクグラインダでケガキをします。

形状的に切り出しはしやすいです。端面はヤスリをかけてバリなどをしっかり取り除きます。

オガ炭+イナエ木炭を燃料にして、大きめの作品なので輻射熱カバーを使い加熱します。

ケガキの線を目安に軽い力でコツコツと打ち、加熱して再び打つ・・・と繰り返すと数回の操作でサラの形状になりました。ポイントは力を入れすぎないことだと思います。 作品を輻射熱カバーのスキマから見ながら給気ファンで加熱 ↓ 給気ファンを止めて、輻射熱カバーをズラす ↓ 作品を取り出し、プライヤでしっかりつかむ ↓ メタルスタンプに押し付けて、ハンマで軽く叩いて、形を作る ↓ 冷えてきたら、再加熱 を繰り返します。

左が加工前m右が加工後です。なんとか形になりました。

この後で多めのイナエ木炭で1000℃くらいに加熱して、釉薬?をつけて、冷えてからスラグを落とすとできあがりです。 =========================== 今度は厚み3.2mmの鋼板での皿の製作をしてみました。輻射熱カバーを作った素材です。 これはもともとはトラックの荷台の「アオリ板」の金物です。直径60mmの円盤を作るので65mm長さに切り出します。

これを木炭&七輪で加熱してハンマーで叩いて展開します。

これを研削砥石&ディスクグラインダでケレンして、皿の型紙を貼ります。

切断砥石で底部のケガキをした後で、不要部をザックリと多角形に切断します。

今度は余分な部分を切断砥石でコツコツと削っていきます。ここのコツコツ作業が個人的に好きな作業です。 削り終えたら、研削砥石に変えて、バリなどをとっていきます。t3.2はだいぶ厚く感じます。

最後はヤスリ&手で手に「引っかかり」がないように滑らかに仕上ます。 叩いて成形する間は写真を取っている余裕が無く、画像はありません。やってみた感想としては1.6mmに比べて厚いので外力は大きくなりますが、大きな力というよりも「小さな力をたくさんの回数」という感じだと思いました。 下の写真は成形後に表面処理で加熱しているところです。2つの赤いふくらみが皿です。

少しいびつですが、形になりました。皿としてはこの厚みがあるほうが印象が深くなります。なんといっても重さがあります。

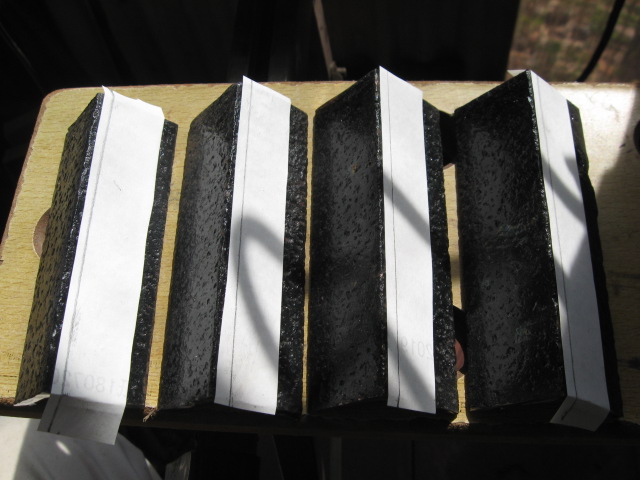

あと、興味があることは音です。厚い皿は音が高く、伸びがよく、「うなり」もあるように思います。楽器が作れたらとても面白いと思います。 =========================== なごやか縁市で出会った方から「角皿は製作できますか?」と質問がありまして、やってみました。結果としては形になりました。

厚さ1.6mmの鋼板で作ってみました。お皿のサイズは丸皿とだいたい同じくらいの重量であれば、加熱するときにやりやすいだろうということで、□55mにしました。 鋼板に型紙を貼り付けて、余分な部分を削っていきます。直線だからズバッと切る・・・・ということは無く、コツコツと「イナエ切り」で少しずつ削ります。

研削砥石とヤスリで角をなめらかにした後、加熱&変形工程になります。 基本は丸皿と同じで少しずつ曲げていきます。ハンマーはコツコツというくらいの音です。元は角の線を出したかったですが、これは難しくて断念しました。 また出来上りの変形量が方向性があるような感じがして、これは昔、学校で習った塑性変形のn値、R値・・・とかかも・・・なんて思ったりしてます。すっかり忘れてしまってます。 最後に木炭を多めにして、釉薬がつくようにして表面処理と熱処理をします。

スラグを除去するとできあがりです。

=========================== 今まで材料を取ってきた以前脚立だった鋼管が残り少なくなってきたので、脚立のステップ部分のφ22.0の鋼管を展開してみたら、厚みが1.2mmでして、これで角皿を作ってみました。

結果としては作れました。少し薄いような気もします。また薄い分、変形量も大きくできそうです。 =========================== 丸皿のt3.2に続いて、角皿も作ってみました。

とりあえず、形になりました。 t3.2は厚い分、サビの深さが深いところもあり、この自然の造形が好きな人は世界のどこかにいる・・・といいなと思ってます。

t3.2は実際のところ、かなり固くて、成形しづらいです。 =========================== 皿に続いて「ロウソク立て」を作ってみました。

今までは「置き物」でしたが、実用品はだいぶ思案することがありました。特にロウソク立てなので火事などが起きないようにする必要があります。 ・不用意に倒れて火事になってしまわなないように、倒れにくくする。 ・とがったところがあるので、できるだけ外部にでないようにして、踏んでもケガのないようにする。 というところに注意して思案しました。 いろいろな案が出ましたが、パイプの形状を生かしたものを制作しました。

あらかじめ、バリを除去し、ヤスリをかけたものの「ピン」にあたる部分を冷間で曲げて作ります。加熱して赤熱したら、このピンの部分をつかんで、リングの内部に押し込むと成形できます。

このようにロウソクが短くなって、ロウが皿に垂れても皿の部分は40℃程度で火事には結びつかないことがわかりました。 ロウソクは長さ50mmのもので試験運転しました。安定性など良好でした。よかったです。

制作履歴

丸皿、角皿は「なごやか縁市」で気に入ってくれた方が毎回、来てくれます。お菓子を載せると鋼板細工の無機質な感じでお菓子の色合いがよりきれいに見えるそうです。 ============================== お皿に続いて、なにか形状にできるものと思案しまして、シンプルにパイプに切り込みを入れた一輪挿しを作ってみました。 ちなみにこちらのお花は「スパラキシス(スイセンアヤメ)」と「フリージア」です。

中にはプラスチックの内筒があり、鋼板の外筒は意匠とオモリの役目です。

ディスクグラインダーで削りますので、直線でパイプに切れ込みを入れます。この角度とオーバーラップさせる長さが意匠に出てくると思います。 毎度、紙で習作をして、オーバーラップの長さを決めました。 パイプから作品の長さ+αで切り出して、表面を#60の布ヤスリのディスクグラインダにつけるもので、削ります。 こちらがケレン前。この布ヤスリのアタッチメントはだいぶやりやすいです。柔らかいので作品の削りすぎがおきにくいです。

こちらがケレン後です。

こんな感じにきれいになります。

型紙をノリで貼り付けます。

端面を垂直にしたかったので、鋼板皿のときのように型紙に沿って切断砥石で切れ込みを入れて、研削砥石で削り取ります。

端面加工完了です。ヤスリでとがった所を無い様にします。

型紙に沿って、切断砥石を使って少しずつ削っていきます。 頭では真っ直ぐ削ると思っていても、作品が曲がっているので直線を維持するのは少しコツがいります。それは少しずつ削ることです。あせるとずれてしまいます。

ナナメの部分もリュータービットで削って、ケガが無い様にします。

七輪&オガ炭で加熱します。今回は一度、加熱処理、スラグ除去をしてから、再加熱して、表面のサビの赤を少なくするようにしてみました。

取り出した直後の作品は赤く発光してます。

スラグを叩いて除去して、できあがりです。

制作履歴

============================== 鋼板細工をしていると「ハギレ」の部分が出てきます。円柱を斜めに切った形のハギレが切り出せそうなので、テスト制作してみました。幾何学の世界では「斜切円柱」というようです。

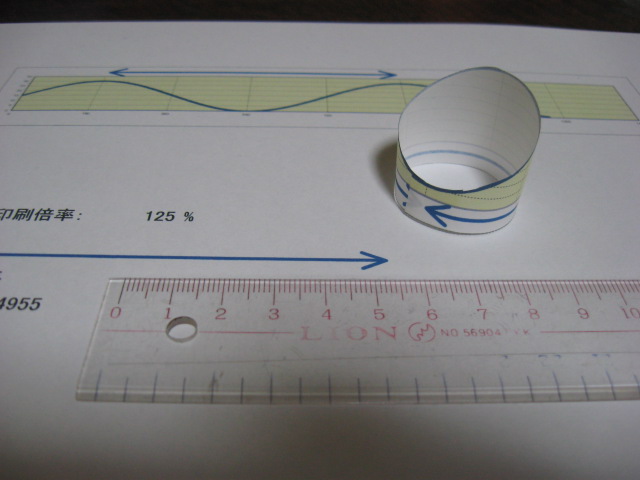

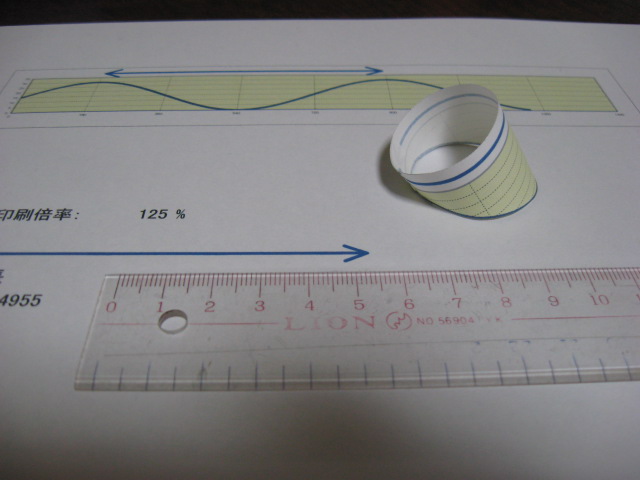

この斜切円柱というのは身近なもので、たとえば洋服の袖とボディー部のつなぎ目で使われています。平面から立体を作るときに活躍します。 具体的にいうと三角関数のサイン波です。洋裁で三角関数は意外でしたが、案外、サインカーブの発端は洋裁なのかもと思いました。 サインカーブをエクセルで書いて、トライ&エラーで実寸と合う印刷倍率を決めて、印刷し、切り出し&巻いて&のり付けで斜切円柱ができました。 紙がもったいないと思うのを止めて何回か印刷倍率を変更するとそのうちにできます。

いったんエクセル上でできてしまえば、斜めの角度の変更は図形の縦方向への伸縮で変えられます。 斜めを下にするとこんな感じです。

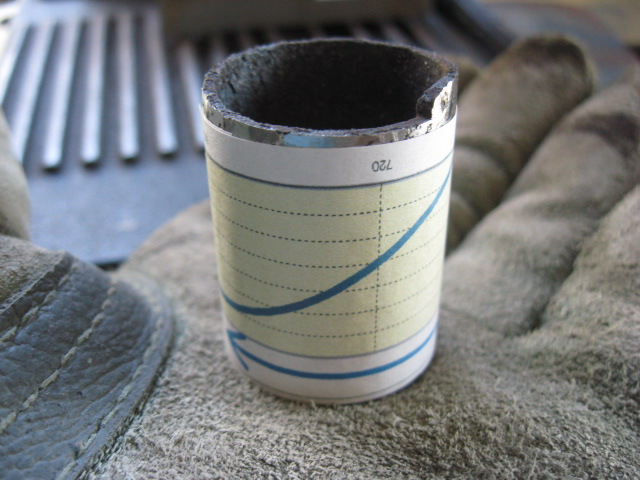

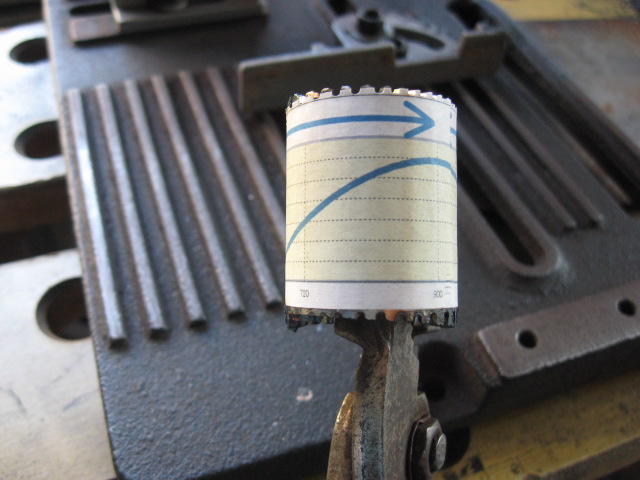

コレで何を作るかというのはちょっと先送りにして、この型紙で鋼管が加工できるかやってみました。 結論的にはパイプをディスクグラインダースタンドに角度を出して固定して切ってしまうと早くて簡単です。といいつつも実際は「角度を出して固定」がうまくできず、このやり方を試してます。 外径φ28.6mm×t1.6mmのパイプなので周長は89.8mmです。だいたい90mmになるように印刷して、パイプに事務ノリで貼ります。

両端を削っていきます。「鋼板皿」で使った削り方がお気に入りです。

端面ができたら、次いで斜め部分を切断砥石で削っていきます。 「一輪挿し」の作業が近いです。ポイントは保護具をしっかりつけて気長にやることです。 だんだん薄くなってきたら、キックバックの危険が上がってきますので、刃ができるだけ鋼材に入らないように気をつけます。 ある程度、虫食い状態になったらクキクキと曲げて折るようにすると安全に分離できます。

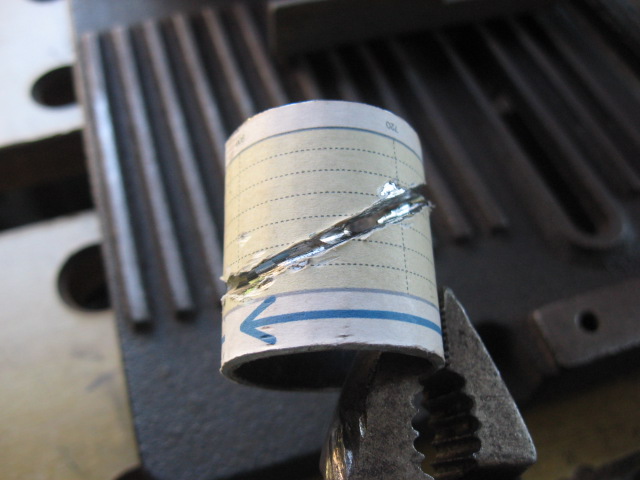

分離完了です。切断面を棒ヤスリをメインで整えていきます。研削砥石も使います。

できあがりです。これを何にするかはまわりの方に聞いたりして、形にしようと思います。

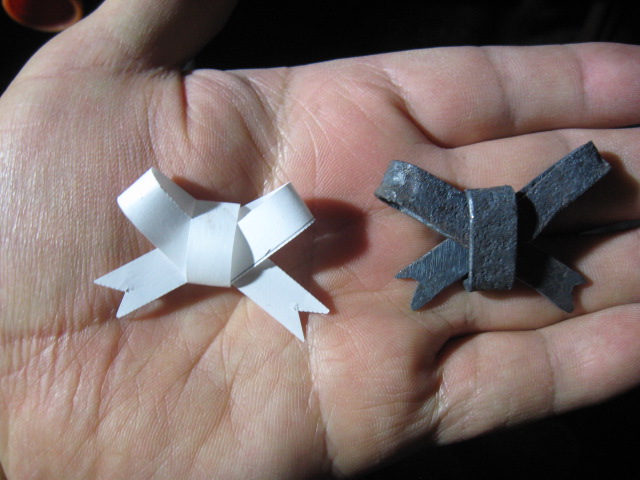

============================== 鋼板細工をしていると「ハギレ」の部分が出てきます。帯状のものは何かになりそうだと思案しまして、リボンを作ってみました。 左が紙での習作、右が鋼板細工です。

紙での習作が時間がかかります。なんといっても鋼板細工は熱いのであまり複雑な変形は怖くてできないので、それを見越して紙で試行錯誤をします。 こんな感じの帯状の鋼板をリボンにします。腐食による丸い凹みがいい感じです。

こんな感じに削ります。

LPガスバーナで加熱してV字状にして、内側もヤスリをかけられるようにします。リボンはもしかしたら身近な装飾品になる可能性があるので、全部の角部にヤスリをかけてとがったところを無くします。

リボン本体とバンドです。今回は3セットを作ります。

リボンのV字の開きは120°にしました。 木炭で加熱して、変形させて、加熱して、シワを叩いて伸ばして、加熱して変形して・・・という感じで開きます。変形率が大きいので無理をするとちぎれてしまうと困るので、少し慎重にやります。

V字化の後はこんな感じで曲げていきます。あせらずに形を作っていけるところがいいところと思っています。

バンドも曲げていきます。右の作品はバンドをつけたものです。

スラグを叩いて除去するとできあがりです。

バンドをもう少しふっくらとつけられるといいな、と思います。 制作履歴

============================== 七輪陶芸ではハニワの置き物を作ってます。これを鋼板で作ってみようと思いました。

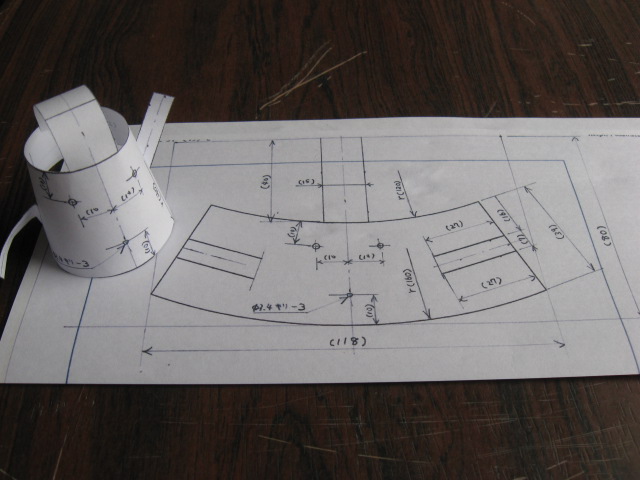

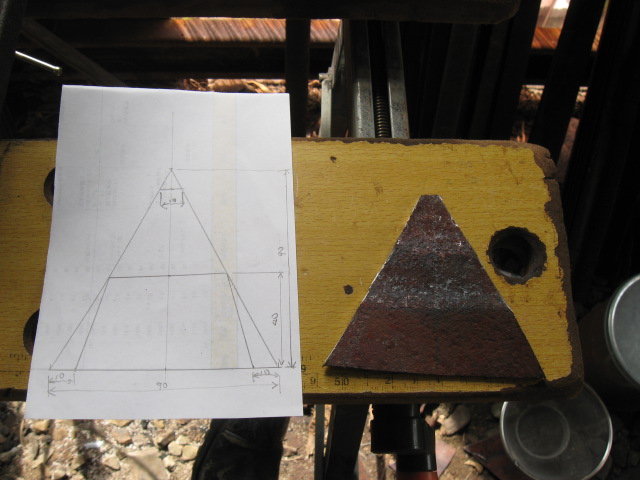

まずは型紙を作り、紙でのイメージを作ります。基本形は「円錐台」というそうで、展開図を作ってくれるサイトを利用して作りました。

鋼材は以前は脚立だったφ28.6×t1.6のものです。雨ざらしで大変錆びています。これをディスクグラインダで電縫線に沿って、切込みを入れます。

これを木炭&七輪で加熱して、平板にします。

加熱してコンコン、という作業を数回するとそれなりに平板になるので、十分冷えてから型紙をのりで貼り付けます。

ケガキ線代わりの線をディスクグラインダでつけ、顔の穴あけをします。

ここから切り出し作業をします。曲線部分が難しいですが、「イナエ鎌」のときのように、「少しずつ削り&折り取る」工法で作業します。 切り出しが終わったら、角部をRとりして、表面は全面を研削砥石をかけます。この鋼板はサビサビなので、サビコブのところが凹んでなにかの表情になることを期待してます。

次は加熱&曲げ工程です。還元雰囲気で表面のサビを除去??して、自然釉もつけたいので、表面を下にして、炉内に入れます。製品の上にも木炭を乗せて、加熱します。

プライヤで曲げて、冷えて、加熱して・・・というのを数回すると形になってきます。一回の加熱時間は板厚も薄いので1分くらいかもしれません。 ポイントは力を入れすぎないことです。あまり力を入れてプライヤが滑ったりすると火傷をしてしまいます。冷えて硬くなったら加熱すれば柔らかくなるんですから。

ワイヤーブラシをかけて出来上りです。

今回、やってみて感じたことは思ったよりも鋼材中の炭素濃度はあがるようです。炭素濃度が上がるとディスクグラインダの火花が細かく出ます。(鋼材の炭素量を調べる火花試験というものもあります)。あまり炭素濃度が高くなってしまうと、鋳鉄のようにモロくなってしまうのかな・・・、と思ってます。 出来上りです。

============================== 七輪陶芸の本焼時は輻射熱カバーとして、素焼きの浅型ダオン鉢(4号)を使用していましたが、温度の急変などの熱応力と思われるのですが、数回の焼成で割れてしまうので、なんだかもったいなく、割れないものを探しました。 結局、t3.2の鋼板製のものを曲げて、組み合わせて、輻射熱のカバーとして使い始めました。けっこういいかも・・・と期待してます。

SS400は炭素量が少ないために融点が1500℃強まであります。木炭燃料なのでCO濃度が高いことも予想されるので、融点は1,200℃強まで下がることも予想されますが、輻射熱カバーの場所は拡散燃焼も進み、それほどCO濃度が高くないと考え、また排気フード内を流れる空気で冷却されて、なんとなくそこまでの温度には行かないような気もしてます。 高温で酸化雰囲気もありうるので、鋼材が酸化してボロボロになることも考えて、鋼板は厚みをt3.2にしました。というか、たまたまt3.2の鋼材で作った部材があった、というのが本当のところです。 ひとつ気をつけたのはステンレス鋼を使わないことでした。高温のCOが強力な還元力で不動態皮膜を破壊?し溶融することを過去に見ているので。 ステンレス鋼は高温COガスと接触すると合金内のニッケルと反応して猛毒物質(ニッケルカルボニル)を作り出す可能性はあるそうですが、空気中半減期100secということもあるでしょうか、鍛冶業界では問題視はされていないようです。 輻射熱カバーに似たステンレスの鋼材はホームセンターで「ミニ中華なべ」として売っています。やってみると思いのほかできるかもしれません。 ついで陶器製のものも試してみましたが、温度変化が強烈なので、激しく割れて飛び散ってしまい、だいぶ恐かったです。遊びでやっていることなので安全性を優先したいです。 はじめは紙で1/2スケールのもので練習をして、それで型紙を起こして、鋼材でそれを作って、組み立てました。だいぶ楽しめました。

実際に使ってみると、内面は木炭から自然釉が飛んできて施釉されることもわかりました。自前のホーロー処理です。こうなると耐酸化性もかなり上がるのではないかと期待しております。

元はこういう部材でした。トラックのアオリ板の部材です。30年くらい、雨ざらしになっていたのでサビサビです。

これを加熱して叩いて伸ばして、板にします。

こんな感じに型紙に合わせて、鋼材を切り出します。

このパーツを6個作ります。ポイントはケガキ線です。鍛冶作業で叩くので、ディスクグラインダでしっかりとつけました。加熱した製品を加工する時間は短いのでわかりやすくすると出来上りもよく、安全に作業ができると思ってます。 あまり精度はよくできませんでした。これがパチッと精度よくできたら、きっとうれしいでしょう。

部材の曲げの確認はゲージを作るとやりやすいです。120°のゲージを鋼材で作って、製品の角度と比較します。写真では素手ですが、実際は高温時に曲げの角度を確認しますので、確認もシンプルな作業であることが重要と思ってます。あまり複雑なことは僕のレベルではできないです。

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

メールアドレスはトップページの下です。 |

Copyright (c) kito 1998-2018 All Rights Reserved.