|

�ŐV�X�V���F2020.12.14 �E�ؒY�Ǝ��ւœS�̍H�| �� kito �ؒY�̗��p�̂ЂƂƂ��Ēb��Ƃ������S�̍H�|���ł��邩���Ǝv���܂��Ă���Ă܂��B ���̓y����Ǎ܂Ƃ����؎��D����낤�Ƃ������̕s�v�Ȗ���R�₷�H�v�����Ă�����A�����ŖؒY����鏬�^�Y���F������̖ؒY���ł��܂����B��������̖ؒY��R�₵�������s�v�ȍ|���������������E�E�E����͂��܂�܂������A�o�܂͂Ƃ������A�ƂĂ��y����ł��܂��B

�u�S�ƖؒY�̐V�����o��v�Ə̂����u�|�H�v�A������u�S�v�̉��H���y����ł��܂��B�����ԗ������ۂ��Ȃ�܂����A�ʏ�A����ꂪ�ڂɂ���u�S�v�͍H�w�I�ɂ́u�Y�f�|�v�́u�|�v�ł��B �l�̍D���ȃ}���K�́u�J���C�`�v�Œb�艮���o���ŌL������Ă����V�[������ۓI�ŁA�Č����Ă݂��������̂�������܂���B �Ƃ����̂͗Ⴆ�Γ��b��͐�p�̍�Ə�ŕ����l�ō�Ƃ��܂����A�J���C�`�̔_�b��i��b��j�͏o���ň�l�ł���Ă���̂ł��B�܂�F��R���⓹��͉^���ł���K�v������A�w��������̂ō\������Ă���K�v������܂��B �܂��u�k�l�̌��v��u�}�b�h�E�}�b�N�X�Q�v�A�u�E�H�[�^�[�E���[���h�v�̂悤�ȕ������މ��������E�œS�����H�ł��邾�낤���E�E�E�E�Ƃ����̂�����܂����B ����Ă݂��Ƃ���A�u��V�͂��邾�낤���ǁA��ꂻ���B�v�Ǝv���܂��B �L�S�����͐ݔ�����|����ł����A��x�A�Y�f�|�ɂȂ��Ă���A���R�x�͂����ԏオ��Ǝv���܂����B�ȒP�ł͂Ȃ��ł����A���S�Ȃ��Ƃł��Ȃ��ł����A�u�ߋ��ɂ�����l������v�Ƃ����͉̂\������������̂ł��B �Ƃ������ē���A�Ă��Ȃ܂��A�Ă��߂��A�Ă��Ȃ炵�Ȃǂ̔M�����͓�����낤�ȁE�E�E�Ǝv���܂��B �����̂�����͍u�k�Ѓu���[�o�b�N�X���u�l�͂ǂ̂悤�ɓS������Ă������i�i�c�a�G���j�v���������߂��܂��B�Ƃ������l�̋��ȏ��̂ЂƂł��B ��_���Y�f�������͂��߁A���S���q�������Q�i�����A���L�A��C�����j�͋C�����Ă��܂��B

�����ԑO�i���Ԃ�2004�N���炢�H�H�j�Ɏ��]�Ԃ̗F�l�����S�Ń��{�b�g������Ă���l��������Ƌ����Ă��炢�܂��āA�u�����������Ƃ��ł���B����Ă݂����ȁB�v�Ǝv���܂����B �����͍H��̃G�l���M�[�����n���̐v�̎d�������Ă��܂��āA�u����v�͎����łł��Ȃ������̂ŁA�����ł���Ă݂��������̂ł����B �X�P�[���A���e�͂����ԈႢ�܂����A���݂͎������S�����H���Ă��܂��B�Ȃ��悩�����ł��B ������������������������������������ �S�̕҂ݕ��u�E�B�[�r���O:weaving�v���͂��߂܂����B���������҂��̂��u�ԑ�F������C�A�W���v�Ƃ������悤�ł��B

������������������ �}���V�������ɏZ��ł�����������̐ݔ��\���Ȃ猻��̖�b�肪�ł��邩������܂���B��b��Ƃ������������āA�}���V������Z��X�ł͂Ȃ��A�l�����ꂽ�Ƃ���ł��B ��肾���H���Ŏg���f�B�X�N�O���C���_�[������d��400W���x�Ƒ��߂Ȃ̂ʼn����̍H�v�͕K�v�ł��傤���A��̍H���͏���d�͂�80W���x�Ȃ̂ŁA�y�����Ԃ̃o���Ȃǂɐݔ��ꎮ���悹�āA�@�I���̑����N���A�����ꏊ�Ŋy���߂邩������܂���B �Ƃ����̂̓}���V�����Z�܂��̐l�ł���Ă݂������ǁA�������̑��̖��ł��ɂ����Ƃ����l�ɉ�����������邽�߁B�A�g���G���яo������۔h�̉�Ƃ̗l�ɉ��O�őn�삷��̂��y������������܂���B youtube�����Ă���Ƃ��낢��Ȃ��̂����O�֎����o���āu�����H�v�����Ă���l���������܂��B�C���o�[�^�[�����^������o�͉����������܂����̂ʼn\���͍L�����Ă���Ǝv���܂��B 28Ah��12V�̉��~�d�r�A�ő�o��1200W���炢�̃C���o�[�^���Ƃ��܂��g����100W�~3���Ԃ��炢�̍�Ƃ��ł��邩������܂���B���~�d�r���甭�����鐅�f�K�X�ɂ͒��ӂ��K�v�ł����E�E�E�B ������������������ �����̍�i�̐���ɐ����݂��Ă��邱�Ƃ�����܂��B����̓A�[�N�n�ڂȂǂ̕�ޗn�Z�̐ڍ������Ȃ����Ƃł��B �A�[�N�n�ځA�v���Y�}�G�A�[�ؒf�͂ƂĂ������̕\�����\�ɂł�����H���@�ł����A������g�킸�Ƀi�j�J�̕\�����ł��邩�����������Ǝv���Ă܂��B �Ȃ�Ƃ����Ă����X�̓��@�����̓S�������̂Ă邱�Ƃ���n�܂��Ă܂��̂ŁA�n�ڂȂǂŐڍ����đ傫���Ȃ�̂͂Ȃɂ����狰�|��������܂��B ������������������ �ŋ߁A���㌀�œ�⊘�Ȃǂ��C������u���|���F���������v�Ƃ����E�Ƃ��������Ƃ������Ƃ�m��܂����B��������t�C�S�𒆐S�Ƃ���������܂肵������ŏo�X�̂悤�ɂ���Ă���E�E�E�����ł��B ������������������ �����ăf�B�X�N�O���C���_�[�łǂ��܂ō|�ނ̉��H���ł��邩������Ă݂����������Ƃł��B ���낢��Ə���������͂���܂����u�C�i�G��v�Ə̂����f�B�X�N�O���C���_�ł̋Ȑ����H���ł���悤�ɂȂ�܂����B���{�ł͋Z�p�I�Ȑ�������@�I���傫���悤�Ɋ����܂��B �������H�̋ƊE�ł́u�v�����W���H�v�ƌĂԂ��̂������ł��B ���̉��H�̓����� �E���H�����x���Ⴂ���߂ɁA�^���ځA�|�ނɓ\��t���ĉ��H�ł��܂��B �G�A�[�v���Y�}�ؒf���H�ɑ��āA�B��A�h�o���e�[�W�����邩�ȁA�Ǝv���Ƃ���ł��B���̎�\�������ł���Z�����[�X�͖�300�����炢�̂Ƃ���ŔM�������邻���ł��B����Ă���ƌ^���������M�������Ă����Ƃ��������܂����A�����ނˎ��̏�Ԃ�ۂ̂ʼn��H���̍ޗ��̉��x��300���ȉ��Ȃ̂��ȂƎv���Ă��܂��B �E���H���x�͒x���A�����b�g���Y�ɂȂ�܂��B �E�@�I������̂œ��{�ł͌|�p�ƁA�H�|�ƁA�l�͉\�ł��B�@�l�͂��������H�v���K�v�Ǝv���܂��B �厑�{�ɂ����炤�͓̂���ł����A���������H�v�ɂ��u�Z�p�I�Ȉ͂����݁v���甲���o��ꏕ�ɂȂꂽ�炢���ȂƎv���܂��B ������������������ �ؒY�œS�����M����Ɠ����I�Ȃ��Ƃ��R�N���܂��B �P�j�ؒY����o���_���Y�f�ƍ����ɂ��K�т��S���Ҍ�����܂��B�Ҍ����͋C�ʼn��M�ł���̂őf�ނ��{���{���ɂȂ�Ȃ��悤�Ɏv���Ă܂��B �Q�j�ؒY�̊D�͓S�ɕt�����āu�֖�v�̂悤�ɂȂ�A�疌���`�����A�F�������Ȃ�܂��B�Ȃ�ƂȂ��T�r���Ҍ����ꂽ�S�͂��́u�֖�v�̒��Ɏ�荞�܂��̂��Ȃ��A�Ǝv���Ă��܂��B���M�����Ă̎��͕\�ʂ��ʂꂽ�悤�Ɍ����܂��āA����͗n�Z�����D�Ȃ̂��Ȃ��A�Ǝv���Ă܂��B �|�ނ����A���J���n�t�Ŏύ����u�����߁v�Ƃ����\�ʏ���������܂����A�؎��D�̓J���V�E����J���E�����x�[�X�ŃX���O��ɂȂ�n�����͉���Ƃ��������H�ŁA�����悤�Ȃ��Ƃ��N���Ă���̂����E�E�E�Ǝv���Ă܂��B �D�̒����Y�_�J���E���͖ؒY�̏��R�G�}�������ŁA�d�v�Ȃ��̂̂悤�ł��B�������Y�_�J���E���̓P�C�_����_���J���V�E���̗n�Z���܂ł�����悤�ŁA���낢��Ȃ��Ƃɑ���d�v�ȕ����ł���悤�ł��B �D�̒��̃V���J�i�P�C�_���j�͗n�Z����ƃK���X�ɂȂ邻���ł��B���̎��A�_���S�͗n�Z���܂ɂȂ邻���ŁA����𗘗p�������̂��u�z�[���[���H�v�������ł��B �암�S��ł͎���240�����炢�ɉ��M�������i�Ɏ���h��u�ĕt�����Z�@�v�Ƃ������̂����邻���ł��B����ȂǂŌ���ƁA�h�鎞�Ɂu�W���b�v�Ɖ������܂��B���ɊܗL�����J���V�E���A�J���E���Ȃǂ��u�A���J�����߁v�����Ă���̂��Ȃ��A�ƍl���Ă��܂��B �v���p����^���Ȃǂ̃K�X�o�[�i�[�œS�����M���Ă��u����v���ł��āA�����Ȃ�܂��B����͔R�ăK�X���̐����C���ԔM�����S�Ɣ������Ăł��邻���ł��B���̃K�X���M�ɂ��u����v�ɑ��A�ؒY���M�ɂ��u����v���Ⴂ���L�肻���Ŗʔ����ȁA�Ǝv���Ă܂��B �R�j�ؒY�̒Y�f���S�̍ޗ����ɐZ�����āA�ޗ��̒Y�f�Z�x�������Ȃ�܂��B�����A�ǂ�����Ă��Ƃǂꂭ�炢�����Ȃ�̂��Ȃǂ́A�킩��܂���B

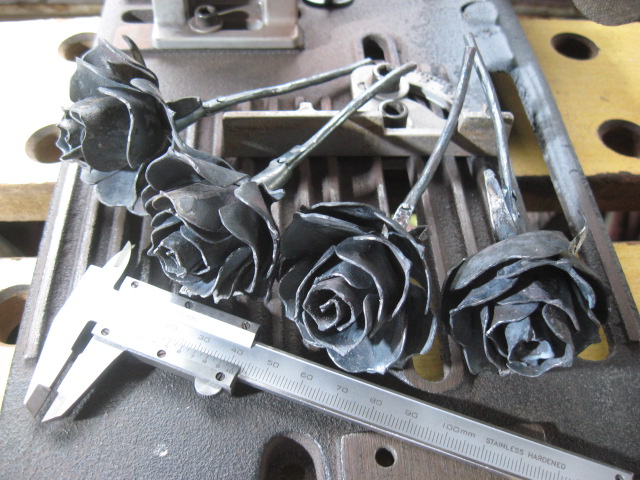

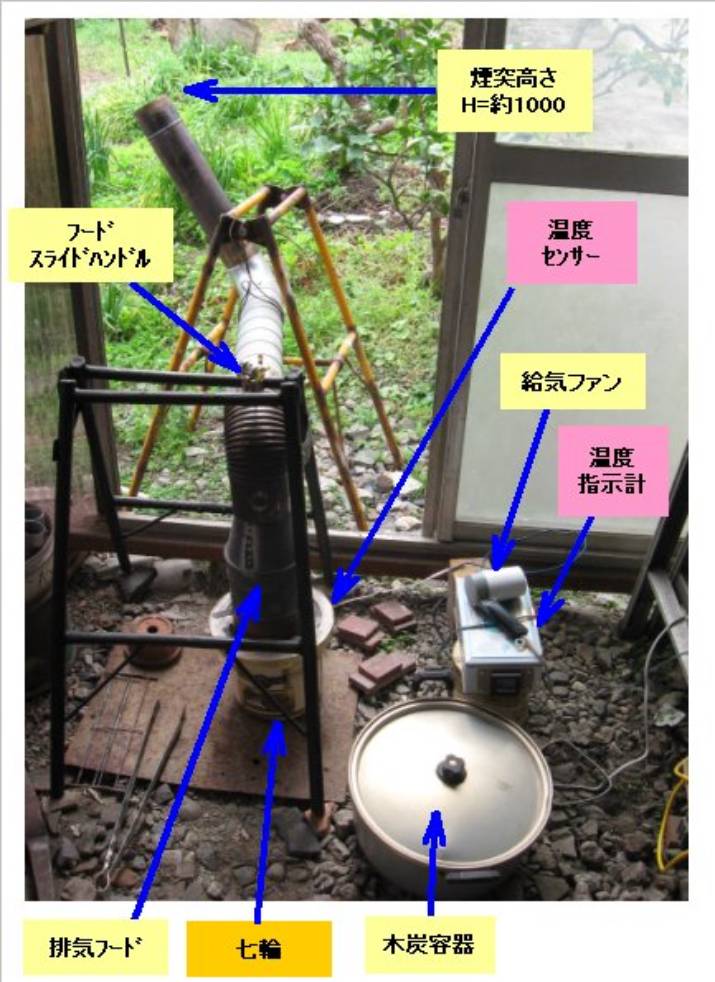

���̗V�т�2018�N�t�Ɏn�߂ĂQ�N���o���܂��āA�|�̌��݂ɂ��Ă������C���[�W�����Ă��܂����B �u�S�̃o���v�̂悤�ȕ��G�Ȃ��̂͌���t=1.0�`1.2mm���炢�̂��̂����`�����₷���A��i�[�ʂ́u���v���������܂��B�l�I�ɐ���ĂăP�K�ɂȂ�����͍̂D���ł͂Ȃ��ł��B ��i�ɏd�ʂ⍄�����~�������͌���t=1.6�`2.3mm���ǂ���������܂���B �E����0.2mm���炢�F�X�v���[�ʂȂǁB�[�ʂ�����Ă��܂��B����n�T�~�ōH��ł���B �E����0.5mm���炢�F�X�p�C�����_�N�g�ȂǁB�m���Ȃ��B �E����0.6�`0.8mm���炢�F�����Ԃ̃{�f�B�ȂǁB�Ɩ����̃t���[����0.8mm�����ł����B����n�T�~�Ő�܂����A�[�ʂ�����Ă��Ă�����ƈ����ɂ�����ۂ�����܂��B �E����1.0mm�F���̃n���K�[���b�N�̃t���[���A��������ȂǁF��ԋȂ����ł��A�[�ʂ����Ȃ��ł��āA�|�H�ɗǍD�B�n���₷���̂ʼn��M���͒��ӁB�X���O���̏Ռ����ό`���ӁB �E����1.2mm�F�Â��r���A�h�����ʂ̃t�^�ȂǁF1.0mm��菭���d���B��ԋȂ����ł��A�|�H�ɗǍD�B�X���O���̏Ռ��ɂ��ǂ��ς���̂Ōl�I�Ɉ�ԍD���Ȍ�����������܂���B �E����1.6mm�F�Â��r���ȂǁF�Ȃ��鎞�͔M�Ԃ��Ȃ��₷���B�|�H�ɗǍD�B��i�d�ʂ��o���₷���B �E����2.0mm�F�g���b�N�̖y�̃t���[���ȂǁF1.6mm��菭���d���B�������A���肪�������Ȃ̂œy�_��ɂ͎g���₷���B �E����2.3mm�F�m���Ȃ� �E����3.2mm�F�g���b�N�̃A�I���ȂǁF���Ȃ�d���ĔM�ԉ��H���d���B�l�I�ɂ͍|�H�̌��E���݂����E�E�E�E�B �E����4.5mm�F�m���Ȃ� �E����6.0mm�F�g���b�N�̃A�I���ȂǁF��������d���B�u�Ȃ���v�Ƃ������z�͂�������ʂ��Ȃ����͋C�B ���������������������������������������� �l�̉Ƃɂ͎K�т��|�ނ���������̂ł��B �Â��r�����g���b�N�̃z���̃t���[���̎c�[�ȂǁA��ʂɂ����āA�S����������։^�����₷���悤�Ɍy�g���T�C�Y�ɐؒf���Ă��܂����Ƃ���A30�N�H���炢�살�炵�ɂȂ��Č����ڂ̓T�r�T�r�ł����̍|�ނ͐����Ă���Ƃ����قƂ�ǂł����B �����A���ꂪ�Ȃɂ����ɗ����̂ɂȂ�ƂȂ����ꂵ���E�E�E�Ƃ������̂ł��B ���������������������������������������� �l�̍H�[�̖��O�����܂����B�u�C�i�G�E�`���R�[���H�[�v�ł��B�u�C�i�G�v�͏ꏊ�A�u�`���R�[���v�͖ؒY�ł��B �u�C�i�G�v�͖l�̈�������Ŗ��É��s�`��̋���u���̂��˂ɂ��钬�Łu��i�v�Ə����܂��B����Ƃ������`���I�ȎY�Ƃ��������Ȃ̂ŁA�����A���ꂪ�ЂƂ̎Y�ƂɂȂ�����ǂ��ȁA�Ȃ�Ďv���Ă��܂��B �p��\�L������� "Inae Charcoal Work Shop" �Ƃ��������ł��B ���������������������������������������� �w��������u�t���N�^���v���������Ă������߂��A�G�b�V���[�ɋ����������āA���o�̊��o���ʔ����Ǝv���Ă��܂��B �Ⴆ�A�S�̐l�`�̌��̕ӂ�`���Ă����ƁA�}�ɐl�`�炵�����łĂ��܂��B����͍��o�̂ЂƂȂ̂��ȁH�H�Ǝv���Ă܂��B �܂��G�b�V���[�̔��p�E�ł̗����ʒu���ƂĂ������[���A�u�a���āA�������B�v�Ƃ����l�Ɋ����Ă��܂��āA�Ȃ����������Ǝv���Ă܂��B ���������������������������������������� ��i�����ƍH�|��Ƃ̒��Ԃɓ���Ă��炦�邩�ǂ����͂킩��Ȃ��̂ł����A�C�����Ƃ��Ă��u�����̍�肽�����̂����v���Ƃ��d�v�Ǝv���Ă܂��B�u�N���̊�]�v���������ƋC�������������Ă��܂��܂��B �����Ƒ����̌|�p�Ɋւ��l�͂��̖��ɋ�J�����ł��傤���A��J���Ă��邱�Ƃł��傤���A��J���邱�Ƃł��傤�B �����āA�ł��邾�����ɗ����Ȃ����̂𐧍삵�Ă������Ǝv���͂��߂܂����B �u����o�b�W�ނ̃A�N�Z�T���[�͐���ΏۂŃL�[�z���_�[�͂�����Ɣ͈͊O�A�Ƃ����悤�Ȋ����ł��B �u���ɗ����Ȃ����ǁA���݂���v�Ƃ������ƂɃq�g�Ƃ��Ẵ��}���������܂��B ���������������������������������������� �ݔ��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�u�b�N�}�[�N�����Ėڎ��ɂ��Ă݂܂����B�N���b�N����ƃW�����v���܂��B�j CO�K�X�i��_���Y�f�K�X�j���o�ݔ� ���삵������ �S�̃o���̃f�B�X�v���C�E�X�^���h �S�̕҂ݕ��F�E�B�[�r���O�����̐��� �Q�[�g���b�`�i���̃J���k�L�j�F�؍H�H�̕��i ���ԁi�`���E�c�K�C�G�q���W�j�F�؍H�H�̕��i M3�̃}�C�i�X���̃l�W�i�{���g�j�F�؍H�H�̕��i �C�i�G�s�b�P���i�Ў�c���n�V�j�̐��� ������������������������������������������ ������������������������������������������ �E���M�ݔ� ���ւɖؒY�����āA���^�t�@��(�w�A�[�h���C���́u�╗�v)�ŋ������C���Ă��܂��B �����ĉ����ō�Ƃł���悤�ɔr�C�ݔ���ݒu���ĉ^�]���Ă��܂��B�r�C�ݔ��Ƃ����Ă����ˌ��ʂ𗘗p�����t�[�h�ƃ_�N�g�ł��B���֓��|�Ɠ����ݔ��ł��B

�t�˔M�J�o�[�����āA�r�C�t�[�h���O���ĉ��M�������̎ʐ^�ł��B�J�o�[�̊Ԃ���F���̍����������āA�������������o����D���Ȍ��i�ł��B

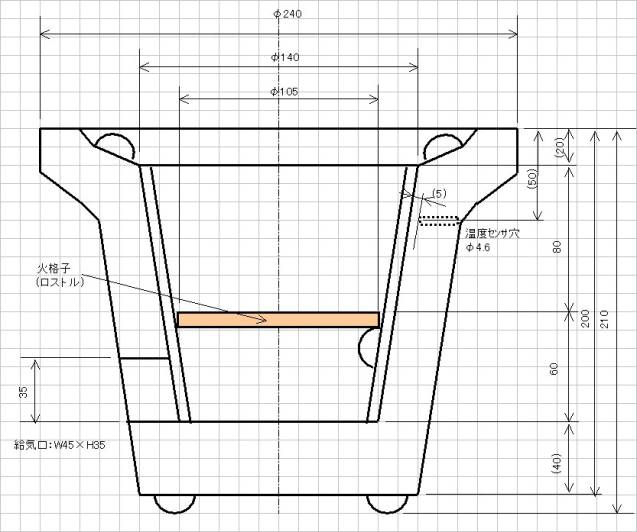

���͉��O�ł���Ă܂����������̊D���瓦���邽�ߕ�����I�Ԃ��Ƃ�A�b���Ƃ̑����Ή�������A�����łł���悤�ɍH�v���܂����B �C��t���Ă���Ƃ����������_���Y�f�����ł��B�Ђɑ��Ă͂ł��邾���u�s�R�v�̂��̂ō\�z����悤�ɂ��Ă܂��B ���ւ̘F�Ǔ��ɉ��x�Z���T�[�i�M�d�j��ݒu���ĘF�Ǔ��̉��x�����Ă��܂��B ���̎ʐ^�ł͎�����14���ŘF�Ǔ����x��581���ł��B �R�ċ�C�ŗ�p�����F�ǂ̓����̉��x�Ȃ̂ŎQ�l�l�Ȃ̂ł����A��C�𑗂荞��ʼn��x���オ��Ȃ��悤�Ȏ��͐V�����I�K�Y������ڈ��ɂ��Ă��܂��B

���M�̃|�C���g�̂ЂƂ��t�˔M�����Ȃ����Ƃ��ȁA�Ǝv���Ă��܂��B �b��̉��M�F�͒f�M�ނň͂�ԂɉΉ������ĉ��M������̂������悤�ȋC�����Ă܂��B�Ⴆ����Ȋ����̂����ł��B �l�̏ꍇ�͎��ւ����C���F�ł��̂ŁA����̊J�������|�ō�����t�˔M�J�o�[�ŕ����A�������t�˔M�˂���悤�ɂ��Ă��܂��B�ǂ��܂Ō��ʂ����邩�͐����A�킩��܂��A�u�����Ԍ��ʂ͂����v�Ƃ����C�����ł͂���܂��B �M�r�C�t�[�h�͂��̃J�o�[���ƕ����悤�ɂ��ċǏ��r�C�����܂����A���낢��ƃX�L�}������̂ł�����g���č�i��ڎ����ĉ��M��Ԃ��ώ@���Ă܂��B

���ւ͒l�i��1k�~��̂��̂��g���Ă��܂��B���É��́u�z�[���Z���^�[�@�o���[�v�Ŕ��������̂ł��B�A�����́u���c�R�[�|���[�V�����v�Ƃ�����Ђ̂��̂ł���悤�ł��B���݂͔��������X�������ւ������Ă��܂��A�w�����T�����ł��B �ǂ����u�z�[���Z���^�[�@�R�[�i���v����̂��̂��߂��悤�ł��B�u���X�g���v�Ƃ������u�ڎM�v�Ƃ������̕��i������Ă��܂��̂ŁA��֕i�T���͖l�ɂƂ��Ă͏d�v�ł��B�܂�����Ă��܂��Ă��g�ݍ��킹�ē����ւ͂ߍ��߂�ꂽ��A����ŋ@�\�I�ɂ͖��͖����̂ŁA���ꂽ���̂��g���Ă����ł����ǂ��B �u���X�g���v�Ƃ������u�ڎM�v�͏Ă������g���悤�ɂ��Ă��܂��B������������܂����A��C���������C�����Ƃ��̋���ȔR�Ăɑς����邩�ǂ����A�킩��Ȃ��̂ŁB �悭�ʔ̂ŗ��ʂ��Ă�����̂��������������悤�ł��A�X�P�b�`�������̂͂�����ł��B�R�ċ�C�𑗂荞�ދ�C�����傫���悤�Ɋ����܂��B�����Ƃ���͋����Ă��Ƃ��̍�ƖʂƔM���̖ؒY�Ƃ̋������猈�߂��ʒu�̂悤�Ɏv���Ă��܂��B�������傫���Ƌ������C�����Ƃ��ɑS�̓I�ɋ�C�������悤�ȋC�����Ă��܂��B

���̃��X�g���̏�̃�100�~80mm���炢�̗̈�ŖؒY�͌������R�Ă��A���̉���1/3���炢�̂Ƃ���ɓS��������Ɨn���Ă��܂����炢�̋���Ȋ��ɂȂ邱�Ƃ��A�ƂĂ������[���ł��B�|�H�ō�i�����M���M�����Ŏg���̂͏㕔1/3���炢�܂łł��B 1�N�Ƃ��̃X�p���̘b�ł����A�F�̓��ǂ͂���Ȋ����Ńq�r�����蔍����Ă��܂��܂��B�ؒY����̎��R�ւŘF���̓R�e�R�e�Ƃ������J�`�J�`�Ƃ������ɂȂ��Ă��āA���ꂪ�ϔM�w�ɂȂ��Ă���Ǝv���Ă܂��̂ŁA�C��������ӂ����l�ɂ��Ă��܂��B �Ƃ����͖̂ؒY�K�X�͊Ҍ����������̂ŁA���Ԃ�F�Ǔ���N�H���čs���Ă��܂��̂����E�E�E�Ǝv���Ă���̂ŁB���Ȑl���猩��ƕs�v�Ȃ��Ƃ�������܂��A����Ă܂��B �g���͓̂��}�n���Y�Ŕ������u�M�y�S�y�v�ł��B����قnj����Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�u�܂��A����Ȃ��炢���ȁE�E�E�v�Ƃ��������ł��B

����Ȋ����ŏC�������ł��B1�T�ԂقNJ��������Ă���A���ʂɎg���܂��B

����Ȋ����łł�������ł��B

���Ȃ݂Ɏ��ւ̑S�i�͂���Ȋ����ł��B2017�N��10���ɂ͂��߂Ă��炸���Ƃ�����g���Ă��܂��B���֓��|�ɔ�ׂ�1��̉^�]���Ԃ��Z���A���S�����Ȃ��̂Ŕ�r�I���������Ȃ��̂��ȁE�E�E�Ǝv���Ă��܂��B ���֓��ǂ̉��݂ɉ����āA�R�ċ�C�Ƃ��đ��荞�]���C���F�ǂ��p����̂��ȁH�Ǝv���Ă܂��B

�E�����t�@�� �����t�@���̓w�A�[�h���C���́u�������[�h�v���g���Ă��܂��B�z�[���Z���^�[��1.5k�~���炢�ōw���������̂ł��B

�t�@���̕����ł����Ǝ����t�@���ɂȂ�܂��B�y���ċC�ɓ����Ă܂����A���ł������Ǝv���܂��B����őS����50Pa���x�͏o�܂��āA���܂����Ƃ��Ă��܂��B �ECO�K�X�i��_���Y�f�K�X�j���o�ݔ� �C�������Ƃ�������Ə���������CO�K�X�i��_���Y�f�K�X�j�����h�~�̂��߂Ɋ��C�����悤���ߐ�Ȃ��\���ɂ������ƂƁA���q�̂̂悤��CO�K�X���o��ō�Ɗ������j�^�[���āA�t�[�h���ړ�������d�g�݂��V���v���ɂ��ē_����e�Ղɂ������Ƃł��B�t�[�h���_�N�g�͍����ɂȂ�܂��B�ُ�̂Ȃ���ԂŎg�p���邱�Ƃ����S�ɂȂ���܂��B 2018.12��CO�K�X���m�������܂����B���t�I�N�ōw�����܂��āA�V�R�X���X�d�@���Ń��[�X�����H�H�Ǝv�������XC-341�ł��B

���C��ǂ�������Ԃł��ؒY�̉��M����50ppm���邱�Ƃ������ΗL��A�u�ԍō��l��200ppm�ł����B ���{�̖@�K���i�J�����S�q���@�j�ł�CO(��_���Y�f)��8���Ԗ\�I��50ppm�ȉ��̓Ő������Ȃ̂ŁA�A�����J�̃T�C�g�ł̓`���R�`���R�����Ă���悤�ɁA���̗V�тɂ�CO�K�X���m��Ȃǂň��S�����m�ۂ��邱�Ƃ��d�v�Ǝv���܂����B ���Ȃ݂ɃA�����J��ACGIH�ł�TLV-TWA (Time-Weighted Average)�F1��8���ԁ~1 �T40 ���Ԃł̎��ԉd���ϔZ�x��25ppm�̕����ł��B ���������v�`�l�^���ƃ^�o�R��10000�`30000ppm�ƒ����Z�x�ł��B�Z���Ԃ̋z���Ȃ̂Ő���������E�E�E�Ƃ������̂̂悤�ł��B��x�A��`�̋i������CO�Z�x�𑪂��Ă݂����Ƃ��v���܂��B ��_���Y�f���łɊւ��Ă͐�t�����J�����K�X�l�̃y�[�W���킩��₷���悤�Ɏv���܂��B �~�ɂȂ��Ċ����Ȃ��Ă����̂ŁA�g�[�́E�E�E�E�A�ƂȂ����Ƃ��ɁA�ؒY�����ւ�CO�K�X�I�ɍH�v���K�v�Ȃ悤�ł��B�d�C�X�g�[�u�ł��傤���E�E�E�E�B����Ƃ������X�g�[�u�H�H

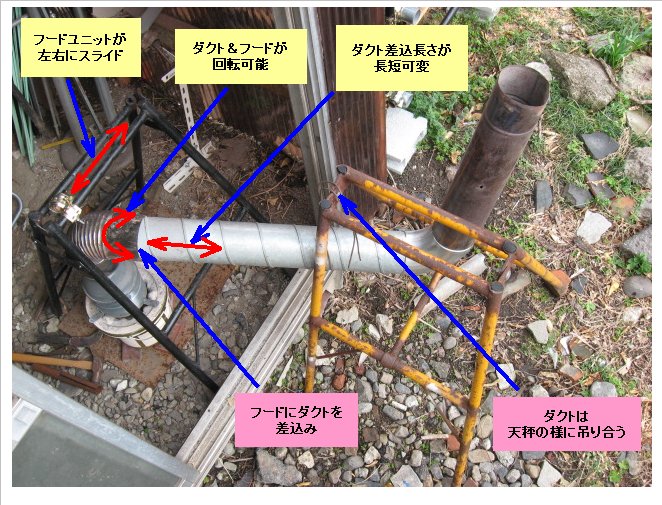

CO�K�X���m������Ă���͉��q�̔r�C�t�[�h�̗L���������炽�߂Ēm��܂����B �t�[�h��������CO�K�X�Z�x��100ppm������܂����A�t�[�h���g����20ppm���炢�Ŏ��܂�܂��B�u��������v�͏d�v�Ƃ������Ƃ��������Ă��܂��B ���̎�̋@��͒���I�ɍZ����������̂ł����A�u����������̔r�K�X�v�Ɓu��C�v��2�_�Ŏ��O�œ���m�F�����Ă��܂��B����������̔r�K�X��CO�l��100�`150ppm�Ƃ���Ȃ�ɍ����ĈӊO�ł����B �������������������������������������� �r�C�t�[�h�͂���p�̃X�^���h�i�r���̂��Â̓]�p�j����݂艺���Ă��܂��B�_�N�g�������悤�ɃX�^���h�i�r���̂��Â̓]�p�j����݂艺���Ă��܂��B �����̉���ł��B�|�C���g�̓t�[�h�ƃ_�N�g�������ݍ\���ɂ��ČŒ肵�Ȃ����Ƃł��B����ɂ��t�[�h�������Ƃ��ł��܂��B�����݂̂��߁A�D��r�C�K�X�͌p�ڂ��班�ʂ͏o�Ă��܂��܂��B

���M���̓t�[�h�̈ʒu�͂���Ȋ����ł��B

������͐��i���o������R���������̃t�[�h���_�N�g�̏�Ԃł��B ���͈͂͑傫������܂�����ŕK�v�\���Ǝv���Ă��܂��B

���M���Ă���Ƃ��̂悤���͂���Ȋ����ł��B���ˌ��ʂƂ͂����������̂ŁA600mm���炢�̉��˂ł����A�t�[�h�ƍ��v����1000mm���炢�̍��፷�ɂ�荂���r�K�X�ƍ����̊D��ߏW���Ă���܂��B

���M���I�������t�[�h�����炵�܂��B

�t�[�h�̑���̓����A���M�������i�̓�����youtube�Ō���܂��B �E�R���i�ؒY�j �b���Ƃ̎��͔R���̓I�K�Y�����C���Ɏg���Ă��܂��B���ƕ\�ʏ���������̃C�i�G�ؒY���g���Ă܂��B �I�K�Y�̍ł��C�ɓ����Ă���Ƃ�����u�͂���v�Ƃ��u�̕��𐁂��v�Ƃ������Ƃ������A���肵�Ă���Ƃ���ł��B�F�ƃq�g�̋������߂��̂ŁA���S�ł��邱�Ƃ͖l�ɂƂ��ďd�v�ł��B �I�K�Y�̔R�ă��[�h���uCO�K�X���o�v���u�J�[�{���̌ő̔R�Ăɂ��D�̏����v���u�����ɂȂ����J�[�{���ƊD���t�˔M���M�v��3�i�K������悤�Ɏv���Ă��܂��B���̂Ȃ��ł�CO�K�X������ȉΗ͂ƍl���Ă��āA��������܂��g���Ƃ����悤�Ɏv���Ă܂��B ���Ƃ��ƃI�K�Y�́u�Y�Ώē��p�v�Ȃ̂ŁA�t�˔M���M�p�̔R�����Ǝv���Ă܂��B ���̉摜�̗l�ɂ�����Ǝ�Ԃł����A��������ԔM�����I�K�Y���c���āA��x�F���̔R�����o���܂��B

�ԔM�����I�K�Y�̉��ɔR�đO�̃I�K�Y��u���āA���̏�ɐԔM�R�Ă��ď������Ȃ����I�K�Y��ς�ł����A��i��u���āA���̏�ɃI�K�Y��C�i�G�ؒY��~���āA���M����Ɨ͋������M�ł���悤�Ɏv���Ă܂��B ��������5�����炢���M���镪��CO�K�X�������������܂��B �܂��I�K�Y���c���Ă��邩��ƌ����ċ��C�t�@���ŋ�C�𑗂��Ă����x���オ��Ȃ�����CO�K�X�������I����āA��C�䂪�オ�肷���ĔR�ăK�X�̏o�����̉��x���������Ă���ƍl���Ă��܂��B

���Ȃ݂Ƀp�b�P�[�W�͂���Ȋ����ł��B10kg��1.5k�~�H���炢�������ł��傤���B �ǂ��̃��[�J�[�ł��������ǂ������M���Ȃ��̂ŁA�z�[���Z���^�[�o���[�Ŕ����Ă��邱����g���Ă��܂��B�����Ɠ����Ƃ��v���Ă��܂����A�����x���������E�E�E�E�B

�I�K�Y�̗ǂ��Ƃ���A�o�[�x�L���[�ؒY�̗ǂ��Ƃ����T���Ă�����Ƃ����ȁA�Ǝv���Ă܂��B �������������������������������������������� �E�b���ݔ� �J�i�g�R�͎g��Ȃ��Ȃ����c���n�V�𗘗p���Ă܂��B �v���C���ł���Œ@���ĐL���܂��B�J���J���Ƒ����͂��܂����A���ۖ��Ƃ��āA�����ɗ₦�Ă��܂��̂ŁA��x�̉��M�Œ@���鎞�Ԃ͐��\�b�ł��B ���̂Ƃ���A�ߏ��t�������Ɏx��͏o�Ă��܂���B�����͑����Ɋ���I�Ȃ��̂Ȃ̂Ő��l�ł͉����͂��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�l�I�ɕs�v�c�Ǝv���Ă���̂��A�ԔM�����|���n���}�[�Œ@���Ă���ƁA����ɕ��ʂɋ߂Â��Ă����悤�Ȋ����ł��B�������ꂽ���̈������̌`��֖߂��Ă����悤�Ȋ��������܂��B �܂��ł��o�����H�̎��̓��^���X�^���v�Ƃ��Ă�U�V���b�N�����J�i�g�R�ɂȂ�܂��B����Ń�60�̎M�����܂��B�ڂ����͉��q�ɂāB

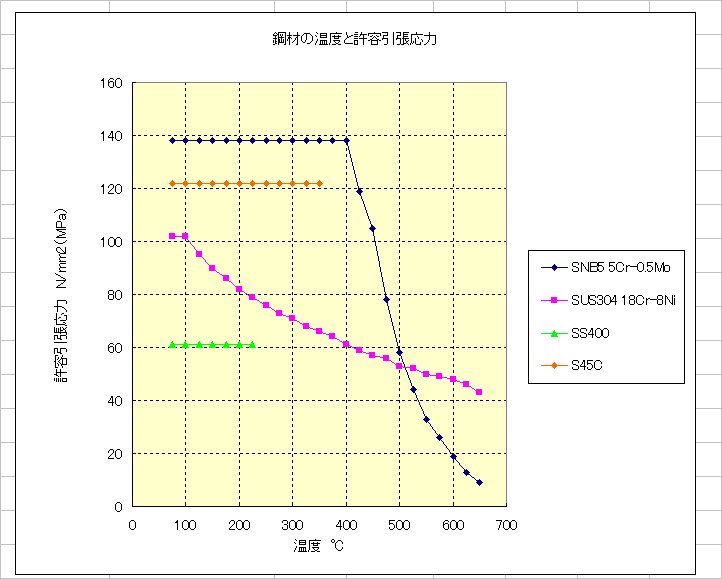

�H������ޗ��͈��������̂��Ă��Ȃ��u�Y�f�|�Ǝ_���S�v�ɂ��Ă܂��B �����͉��M����ƋC�����āu�����M�v�Ƃ����a�C�̌����Ńq�g�ɗL�Q�ł��B���܂��K�т��|�ނ�Ώۂɂ��Ă����̂ł����A�ӊO�ɒb��H��Ɍ����Ă���ޗ��͓��肪����悤�Ɏv���܂��B���ӂ��K�v�Ǝv���܂��B �������b�L�͉��_�n��܁i�T���|�[���j�Ŕ������āA�u�����M�v��h���悤�ɂ��܂��B �Y�f�|�͉��M���ĐԔM�������鉷�x�ɂȂ�ƃO�b�Ƃ��炩���Ȃ�܂��B �����p�����|�{���g��SNB5�Ƃ����|�ނ̃f�[�^���o�Ă����̂ŁA�O���t�ɂ��Ă݂܂����B���x�Ƌ��e�������͂̊W��\���Ă��܂��B��������400�����炢���狭�x�͉�����n�߂āA�H�������700�����炢����1/10�ȉ��ɂȂ��Ă���悤�ł��B �܂�SUS304��400���ɂȂ��40%�̋��x�̒ቺ���N����悤�ł��B �ȑO�A�ݔ��G���W�j�A�̎d�������Ă������Ƀt�@���̑ϔM���x��350���Őv���ꂽ���̂������ĕs�v�c�ł������A�����Ƃ��̓�������Ȃ̂��ȁH�Ǝv���Ă܂��B �l�̏���Ȑ����ł���SS400�������悤�ȌX�����Ǝv���܂��B ������͋��e�������͂Ȃ̂ŁA���ۂ̕ό`�͉��̍~�����͂Ɖ��x�̎����̕����Y�o����������܂���B

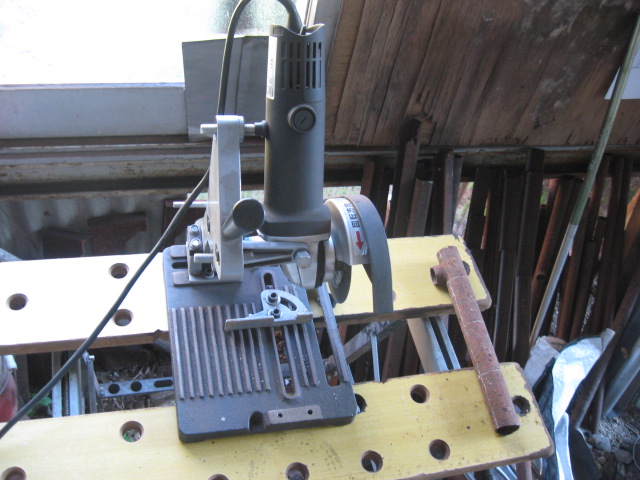

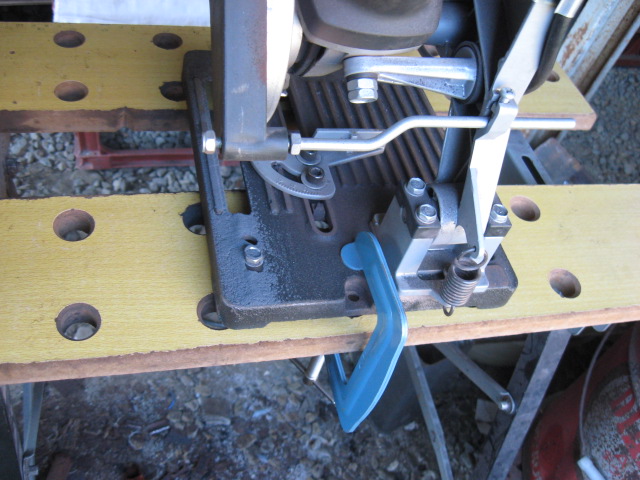

�����J���ȁ@�E��̈��S�T�C�g http://anzeninfo.mhlw.go.jp/horei/hor1-44/hor1-44-21-1-160.pdf �����J���ЊQ�h�~���� https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-44/hor1-44-21-1-167.html �������������� ���x�ƍ~�����͂̊W�̎����͉��L���ڂ����ł��B ���y�Z�p�����������������u�|���H���̎�M���x����Ɋւ��钲���v�Ƃ����_���ł��B 14�y�[�W��6�y�[�W�ڂɃO���t������܂��B http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0710pdf/ks071004.pdf ���Ȃ݂ɂ����炪�S���ł��B��400�y�[�W����܂��B���D���ȕ��͂ǂ����B http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0710pdf/ks0710.pdf �������������������������������������������� �E���H�ݔ� �f�B�X�N�O���C���_�[���d���h�������g���Ă��܂��B ��Ƃ̃|�C���g�͂����ȕ|���ő����I��낤�Ƃ��Ă��܂��̂���߂āA�u�S�͍d���̂Ŏ��Ԃ�������B�v�Ƃ����̂�����邱�Ƃ��Ǝv���܂��B�܂��ςȎ��͍�Ƃ𒆒f���āA��ÂɂȂ邱�Ƃ��d�v�Ǝv���Ă܂��B �u�K���_�����r�[���T�[�x���ŃO�t�̘r���X�p�b�Ɛ�v�Ƃ������H���x�ɂ͂قlj����A�������Ƃ������H�ł��B �f�B�X�N�O���C���_�[�͂���p�̃X�^���h�Ɏ��t���ĉ��H�ݔ��ɂ��Ă��܂��B ���̃X�^���h�̎g�p�ɂ���u�ƂĂ��댯�v���u���S�ł͂Ȃ����Ǐ����ɂ�苖�e�v�ɂȂ�A���H�̎��R�x�͂ƂĂ��L���Ȃ�܂����B �l���w��(1990�N���炢�ł��傤���E�E�E)�̂Ƃ��A����́u������H�v���i������ƕ����Ă��܂����B�܂������������̉��b����Ƃ͎v���Ă܂���ł������A���肪�������̂ł��B �@�K���̂�����̂Ȃ̂ŏڂ����������������Ă��������B

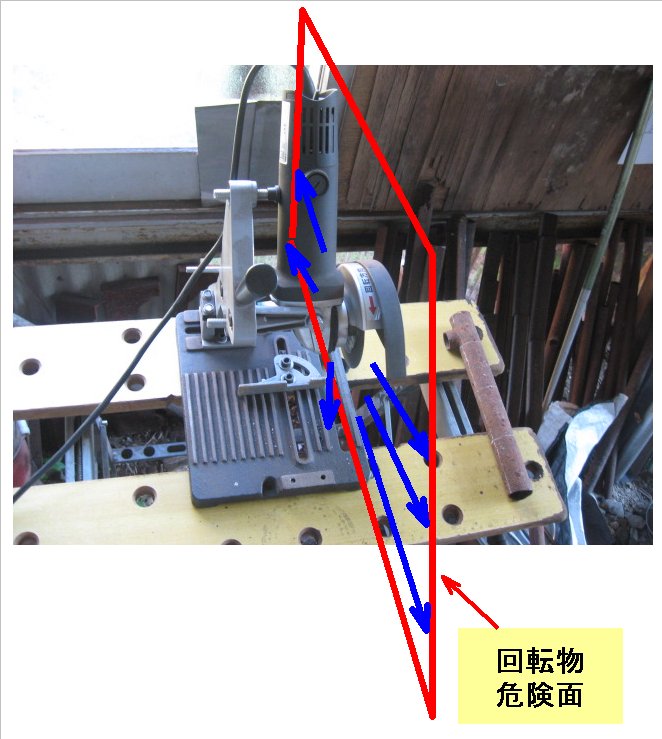

�ڂ����͕ʃy�[�W�ɏ����Ă܂����A�傫�ȃ|�C���g�͓u�̉�]�ʂɂ͂ł��邾���J���_�����Ȃ����ƂƎv���Ă��܂��B �Ⴆ�Ή�]�ʂ̌��������̃��[�N�ɋC�����Ď肪�L�т�Ƃ��A���[�N�𗎂Ƃ����̂ŏE�����Ƃ���Ƃ��ł��B���������Ă��܂����̓��[�^�[��off���č�Ǝ菇���m�F����Ƃ��A�ی��K�ɑ�������Ă��邩�ă`�F�b�N���܂��B �Ƃ������ؒf���̊m�F�Ȃǂł͓����Ă��܂��܂��B���̎��͕ی��Ɋ��҂���ƌ��������ł��傤���B

�܂���Ƒ�ɃX�^���h���Œ肷�邱�Ƃ����S��A�d�v�ƍl���Ă��܂��B�L�b�N�o�b�N���N����ƃX�^���h���Ɩ\��܂����A���̌Œ�Ŗ\���̂�}���ł��܂��B

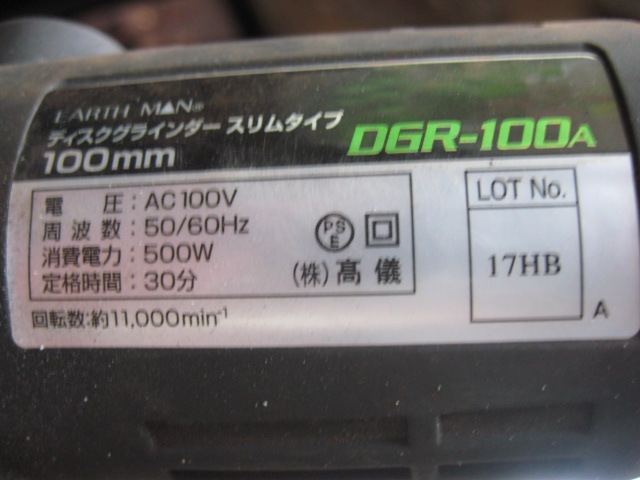

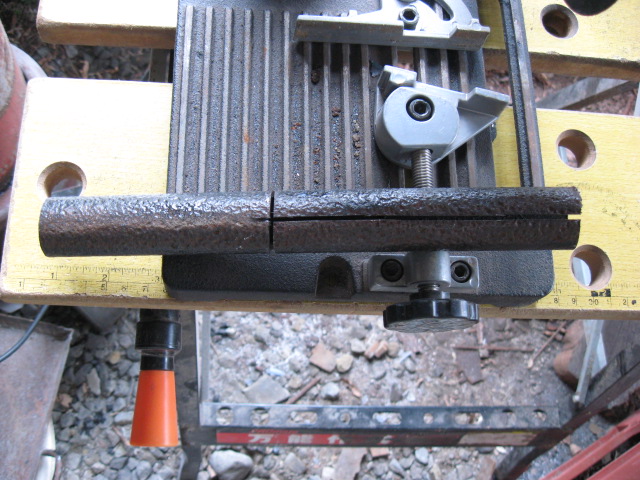

���ݎg�p���Ă���f�B�X�N�O���C�����_�[�̓A�[�X�}�����i���V�j�̈�葬11000RPM�~500W�̃V���v���Ȃ��̂ł��B on&off�̃X�C�b�`�͖{�̂́u���K�v�ɂ����āA�X�^���h�ɕt���Ďg�����͎g���₷���ł��B4k�~�キ�炢�������Ǝv���܂��B�l�I�ɂ̓V���v���Ȃ��̂��킩��₷���čD���ł��B

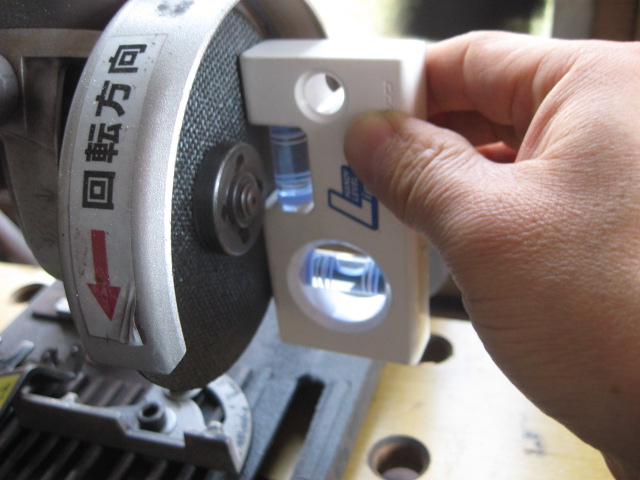

��Ƒ�̐����A�A�X�^���h�ɕt�����f�B�X�N�O���C���_�̐����͋C�ɂ���悤�ɂ��Ă܂��B���Ă���Ɗp�x���킩��ɂ����Ȃ�̂ō�i���Ȃ����Ă��܂�����E�E�E�E����Ȋ��������Ƃ��₷���悤�Ɏv���Ă܂��B

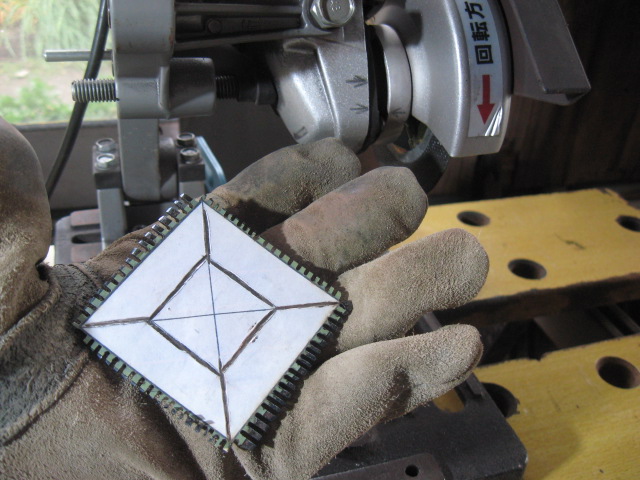

��i���H��ł���ʼn�]�n�ɉ����t���ăL�Y������悤�ɂ��܂��B�L�Y�͂�������W�܂�Ƃ₪���ؒf���ɂȂ�܂��B �ؒf�n���|�ނɍ������܂Ȃ���u�L�b�N�o�b�N�v�͋N���܂���B�Ƃ������A�������܂Ȃ���u��v���Ƃ͂ł��Ȃ��̂ŁA��������3mm���炢�̍������ݗʂ�ڈ��ɂ��Ă��āA����ł���L�b�N�o�b�N�͋N���Ȃ����ȁA�Ǝv���Ă܂��B �X�^���h�̃X�v�����O�ɂ��f�B�X�N�O���C���_�͏㉺���܂��B���̏㉺�̓������d�v�ƍl���Ă��܂��B ��i��n�ɉ������ĂȂ������Ă����܂����A�f�B�X�N�O���C���_����Ɏ����オ��悤�ł��u�����t�������v�����E�E�E�Ǝv���Ă܂��B �܂��f�B�X�N�O���C���_�����։������Ă���悤�Ȏ����L�b�N�o�b�N���n�܂��Ă���̂ŗv�����ł��B�n�̑��ʂ���i�ɐG�ꂷ���Ă���A�Ȃǂ�����̂ō���Ƃ𒆒f���āA���H���@�̍Č��������܂��B �p�C�v�ނ̗n�ڐ��ɉ����Đꍞ�݂����Ă����ʂł��B �L�Y�����遨�L�Y���Ȃ��遨�L�Y���a�ɂȂ遨�a�ɉ����đO��ɃX���C�h������A�Ɛꍞ�݂�����܂��B ��{�I�ɂ͓u�̉�]�����ƑΌ���������ō�i�����u�A�b�v�J�b�g�v�ō��܂��B�u�_�E���J�b�g�v�̎��͍�i���z�����܂�āu�L�b�N�o�b�N�v���N����l�Ɍo���ォ��l���Ă��܂��B

L30-t3�̃A���O����ؒf���鎞���u�A�b�v�J�b�g�v�ł��B ����̃y�[�W�͂��������킩��₷�����ȁA�Ǝv���܂��B�u�A�b�v�J�b�g�i��������j�v���u�_�E���J�b�g�i���������j�v�̈Ⴂ�����܂��������Ă���Ǝv���܂��B

�ؒf�ΉԂ����܂�ی삷��u�w�����v���������Ă��܂��B������]����u�Ɏ肪�߂Â��Ă䂭�ƕ|�������܂��B

�������āu�ؒf�u�v�ŃN�V�̂悤�Ȑꍞ�݂����Ă���A�u����u�v�ɑウ�āA���킷�����i����ѓu�̉��x���オ��Ȃ����߂��A��Ƃ����₷���ł��B �^���͂��悻300�����炢����Y�����܂��B�����̏ꍇ�͌^���͕ϐF���邩���Ȃ������炢�Ȃ̂ŋ����̉��H�Ƃ��Ă͉��H���x�͒Ⴂ�����Ǝv���Ă܂��B �ؒf�u�̓��W�m�C�h�����ނɂ��200�����炢�Ō��������č�邻���Ȃ̂ŁA���H���̉��x�͒Ⴂ�ق��������̂��ȁH�Ǝv���Ă܂��B ���Ȃ݂ɔ��܂̑ϔM�����炨�悻200�����炢�����Ⴍ�Ȃ�������܂ł�����Ă��ǂ��āA�����Ǝ��Ȃ��i�̉��x��100�����炢��������ȂƎv���Ă܂��B ���x�������Ɣ��܂̑����̐i�݂������Ȃ�܂��B

�������H�̋ƊE�A���Ƀ}�V�j���O�Z���^�[��t���C�X�ՁA���ʌ���ՁA�Ȃǂł̉��H�ł��u�v�����W���H�i�˂����H�j

: plunge cut �v�ƌ������̂����邻���ł����A����ɋ߂����ƂȂ̂����Ǝv���Ă܂��B �A�����J�̃T�C�g�Ń^�C���ŋȐ����H���Ă���l�������̂ŎQ�l�܂łɏ����Ă����܂��B�����ԏ��Ȑl�̂悤�ł��B �����猤��u�ł̉��H���i��ł䂭�l�q�ł��B�Ō�̓X�L���^�b�`�ō��A���ꂩ���ł����Ȃ��烄�X�����g���Ă̎��ƂŒ[�ʂ𐮂��܂��B���X����Ƃ̓|�C���g�̍�Ƃƍl���Ă��܂��āA���Ԃ͂�����܂����R�c�R�c�����̂��ȁA�Ǝv���Ă܂��B

�u����ȃR�c�R�c����Ă�Ɠ�����ꂿ�Ⴄ��v�Ǝv������������ł��傤���A�l�I�ɂ��u�����Ȃ�ł��B������ꂿ�Ⴄ��ł��B�Ɩ����č�Ƃ��܂��B�v�Ƃ������炢���̑��`���@���D���ł��B �N�V����ɉ��H������ɐ؍�u�Ɋ����āA����Č`����o���܂��B�u�́u�I�i�J�v�ō��܂��B�O�����͓u�ւ̐U�����S���傫���̂Ń��[�J�[�̎w���ʂ�A�g���܂���B

����u�ŃP���������鎞�̓o�C�X�v���C���ł���������݂܂��B�K���u�́u�I�i�J�v�ō�Ƃ���悤�ɂ��܂��B

�o�����H���̓t���L�V�u���u���X�L���^�b�`#120�����ĂƂĂ����S���y������܂����B �d���S���ɓu������Ă�����̂Ȃ�ł��傤���A��ώg���₷���ł��B��Ɩʂ��I�i�J�ƊO�����g����̂łƂĂ������ł��B �X�L���^�b�`�̉ΉԂ͔Z���I�����W�F�œƓ��̐F�����ł��B ���̌�Ŗ_���X���Ŏd�グ���s���A�o�������܂��B

�S�����H����Ƃ��Ɍ^�����g���Ƃ��f�B�X�N�O���C���_�[�ŋȐ����H������Ƃ��̃A�C�f�A�́A�����⎩���̎���̐l�����̌o���ɍ��킹�āA�e���r����ł��B���Ƀf�B�X�J�o���[�`�����l�����u�N���V�b�N�J�[�E�f�B�[���[�Y�v�͎Q�l�ɂȂ�܂��B �E�~���`�̂��̂��f�B�X�N�O���C���_�[�Őؒf����B��������̓����B��98������̂悤�ł��B�u����ȉ��H���ł���v�Ƒ�ώQ�l�ɂȂ�܂����B�܂�����������Ă����̂�����Ă悩�����ł��B �E�K�тő��������X�g���b�g���T�X�y���V�����̏㕔�����؏����A���i�𐧍삵�Č�������B����71������̂��̂ł��B����̓���͌����炸�A������̓����̉�ł��B�ق̂��ȋL���ł͂��̂Ƃ��Ɍ^�����g���Ă�����ۂ�����܂��B ���̔ԑg�̏d�v�ȂƂ�����u�Z�p�I�ɓ�����Ɓv���u�@�I�ɐ�������邱�Ɓv���O���Ɉ˗�����Ƃ��낾�Ǝv���܂��B �����ł���Ă���Ƃ��̋��ڂ��킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�����u�@�I�Ȃ��́v�͂��̎�̒m�����Ȃ��ƊO���ɂ��锭�z����o�Ă��܂���B youtube�ɂ͋������H�Ɋւ��鑽���̓��悪�A�b�v���[�h����Ă��܂����A���S���ɋ^��̂�����̂������A�Q�l�ɂȂ���̂�������̂͂Ȃ��Ȃ�����ł��B ���ޓ���̓f�B�X�N�O���C���_�[���g�����̓o�C�X�v���C�����悭�g���܂��B1k�~�����ōw�������悤�ɋL�����Ă��܂��B���܂ɖ��������Ƃ������芴���ۂĂ܂��B

�O���b�v���͊���~�߂ɐؒf�u�Ń~�]���H�����܂����B���̉��H�ł����Ԃ�Ǝg���₷���Ȃ�܂����B

�������H�����Ă���ƃh�������H�͔�r�I�������̒Ⴂ���H�Ǝv���܂��B�l������Ȓ��̈�l�ł��B �����[�r��MD-11�Ƃ��������ŃV���v���Ȃ��̂��g���Ă��܂��B1800rpm�̖�200W�̂��̂ł��B30�N���炢�O�ɔ��������̂ł��B

�h�����n�͔����Ă����p�b�P�[�W�ɓ���ĕۊǂ��Ă܂��B �v���̐l�̌��R�̂悤�Ȃ��������Ă�����̂ɂ������ꂽ�Ƃ�������܂����A����ނ����g��Ȃ��̂ł�������ɂȂ�܂��A�V��ŏ����Ȏ����ǂ݂Â炭�A�������Ă����Ƃ킩��₷���ł��B ��Ƃ��Ƃɐ��|���Ď��[����̂ŁA��{���Ƃ̏�ԊǗ������₷�����ȁA�Ƃ��v���Ă��܂��B

�Ȃ��Ȃ��v���悤�ɉ��H�͂ł��Ȃ��̂�����ł��B0.5�`1mm���炢�̃Y���͂��т��є������Ă��܂��܂��B �ǂ����h�����n�ƍ�i���p�x���������炸��Ă������ƂɌ����̂ЂƂ�����悤�ł��B�ł�������̓v���̂ЂƂɂ͂��Ȃ�Ȃ��̂ŁA�u�P�K�����v��Ƃ��I������悤�ɐS�����Ă��܂��B ���������h���������g���Ă܂����A�l�̂悤�ȃA�}�`���A�ɂ͕K�v�Ȃ��̂��Ǝv���Ă��܂��B

��Ƃ̃|�C���g�� �E��i�̌Œ���������肷��B �E�S�͍d���̂ł�����Ȃ��B�h�����n�̂��Ȃ�ɒ��ӂ��āA���Ȃ��Ă���A�͂��܂��B�����āA������Ȃ��悤�ɂ��܂��B�|���̂ł������Ă��܂��܂����A������܂߂Ă�����Ȃ��悤�ɂ��܂��B �E�͂����Ȃ��B���H���i�܂Ȃ����͗��������č�Ƃ��������B �E�n���i�̉��x��z������B�M����������������g���B�f���I�ɉ����悤�ɂ���B �E�������ڂ��Ĉ������Ƃ�i�߂�B �Ƃ����Ƃ���ł��傤���B�h������Ƃ͑f��ōs���̂ō�i�̌Œ�͈��S��A�d�v�Ǝv���Ă��܂��B

����̎g�����ɋC�����Ă��܂��B ���̗l�Ɉ����āA�e�w�𒆐S�ɂ��Ēf���I�ɉ������ނ悤�ɂ���Ƃ����Ǝv���Ă܂��B�l�̃h�����ɂ͂��傤�ǐe�w��������f�b�p��������܂��B�E��̓X�C�b�`���삪���C�����ȁH�Ǝv���Ă܂��B���ȕ��͂������Ȃ��Ă��ł��邩������܂��E�E�E�E�B

�������������������������������������������� ����̋����̐ڍ����u�n�ځv���u�{���g�����v�������p�����܂����A�l�͌l�I�Ȏ�����u���x�b�g�ڍ��v���g�p���Ă��܂��B �q���̍��Ɍ����^�c�m�R�v���̃��{�b�g�̓��x�b�g�𑽗p���Ă��āA�������J���J������������D���ł����B ��l�ɂȂ��ċ@�B�ݔ��̃G���W�j�A�ɂȂ��Ă���̓u���C���h���x�b�g���g���d�����D���ł����B�h�����l�W��{���g�����Ƃ͈Ⴂ�u��߂�ł��Ȃ��v���Ƃ��u�j���͂��邯�NJɂނ��Ƃ͖����v�Ƃ��낪�D���ł����B ���̍|�H�ł́u�^�c���R�v���v�I���ӏ��̊ϓ_����̃��x�b�g�ڍ����C�ɓ����Ă��܂��B �u���C���h���x�b�g �K�N�i��j�̉ԕٕ��̑g���ĂȂǂɗ��p���Ă��܂��B��Ƀ��x�b�g�a����3.2mm�̃A���~���x�b�g���g�p���Ă��܂��B�A���~�̃N���A�ȋ����F�������|�H�̃A�N�Z���g�ɂȂ�Ǝv���Ă��܂��B

����̃��x�b�g �����͊ۃ��x�b�g�̍w�����������܂������A�ۃ��x�b�g�̓z�[���Z���^�[�ł͔����Ă��Ȃ��āA�v�Ă��܂��Ď��삵�����̂��g�p���Ă��܂��B�ۃ��x�b�g�����Ƃ��Ă������͂��̓s�x�A�ؒf�Ȃǂ��č��킹��K�v�����邽�߁A�����ł���Ύ��삵�悤�ƂȂ�܂����B ���샊�x�b�g�͗�ԂŎ{�H���Ă��܂��B���i���������̂őłĂĂ��܂����ƂƁA�M�����Ă̍�Ƃ��|�����߂Ƃ������Ƃ�����܂��B ������C�i�G��3�^�̑g�����ȂǂɎg�p���Ă��܂��BN65�ۃN�M��]�p���Ă��܂��B��3.1mm�ł��B

�K�N�i��j�̃K�N�����̑g���Ă����샊�x�b�g�ōs���Ă��܂��B��1.8mm�Łu���v�����܂��B

�������������������������������������������� ��Ƃ��鎞�͂���Ȋ����ŁA�����̔����������܂��B �X�q�͕K���i�ł��B�o�C�U�[�����܂��g���Ɣ��̖ڂւ̏Փ˂����点���܂��B�D���~���Ă��Ă����̖т͔R���܂���B �A�C�K�[�h�i�ی상�K�l�j�̓��m�̔�U����ڂ����܂����A�M�����烁�K�l���ی삵�܂��B���K�l�͍����Ȃ̂ŏd�v�ł��B �ʂ��Ă��Ȃ��ł����������������܂���B�f�B�X�N�O���C���_�[�͋���ȑ������o���܂����A�b���Ƃ͂���ɑ傫�ȉ����o�܂��B �܂��A�}�X�N���d�v�Ǝv���Ă܂��B�ڂ͊댯�����悭�F���ł��܂����A��͊T���ĖY��Ă��܂��܂��B����ȉR���̃}�X�N�ł����A�����̊D����͒��x�͂���Ǝv���܂����A���˕Ԃ��Ă���܂��B �����āA�f�B�X�N�O���C���_�[��Ƃł͕��o���o�܂��̂ŁA�}�X�N�����ċz���h�~�����܂��B�����Ԃ̍�Ƃł��}�X�N�̕@�̕ӂ�͍����ϐF���ĕ��o���L���b�`���Ă���̂��킩��܂��B �����V���c�A���Y�{���A���S�C�A�d��Ɨp����𒅗p���Ă܂��B�d�����Ɏv���邩������܂��K�v�Ǝv���Ă܂��B�����O�����̓h������Ƃ̂Ƃ�������������܂���B

���C�ɓ���̏d��Ɨp��܂ł��B���̃}�[�N���������ł����ł��B

�V�������͐��̂ł����A��Ƃ����Ă䂭�Ɖ���邩�炩�����Ȃ�܂��B

2018.12�������J�o�[���G�v���������n�߂܂����B�����Ƃ��f�j�����n�ŏ�v�Ȃ��̂ł��B�f�B�X�N�O���C���_�[�̓u�̊O�����̑������v�Z������A200km/Hr���ł����B�n���j�����Ĕ��ł���Ƃ��A��i�̈ꕔ�����ł���Ƃ���z�肷��Ƒ��J�o�[�͕K�v�����E�E�E�E�Ǝv���܂����B

���ꂩ��n���}�[�͎�܂������ɑf��ň������̂̂悤�ł��B��܂�����Ƃ����۔����₷���A�n���}�[�������۔�����Ɗ�Ȃ����炾�����ł��B

�܂��h������Ƃ͑f��ōs���悤�ɂ��Ă��܂��B�|�C���g����i����������Œ����邱�Ƃł��B ��i���h�����̐n���˂�������u�Ԃ���Ȃ��Ƃ��ł��B�f��̗��R�́u�������܂�v�������ł����A�d��Ɨp��肪�������܂��C�����܂��A�Ȃ�ƂȂ��w�j�ɏ]���Ă��܂��B ��Ƃ̈��S�����������Q�l�ɂ��Ă܂��B�@���Ȃ̎�Y�҂ւ̍�ƊǗ������̂��̂̂悤�ł��B���̒��́u�A�Ǝҍ�ƈ��S�q���S���v�́A���Ȃ茻���I�ȓ��e�ɂȂ��Ă��āA�l�I�ɂ����ւ]�����Ă܂��B �S�����Ă��邱�Ƃ��u�ア�͂ł���悤�ɂȂ��Ă���B�����͂��v�鎞�͂Ȃɂ������������B�v�Ƃ������Ƃł��B |

|

�������������������������������������������� �u���Ɓv�����Ă���Ƃ��͌��Q�@�̋K���Ώۂł��낤���Ƃ͗������₷���ł����A���|�p�����̓O���[�]�[���������ł��B�Ƃ����Ƃ���ł����A�l�͖@�K���d���Ċ������Ă��܂��B ��̓I�ɂ́A�u��ԁ����[�v�͉����o���Ƃ͂����ɁA�u���F�W�`�P�X���v�ɂ������ƁA�Ƃ��Ă܂��B���É��s�̐U���������̋K���͂������ł��B ���ۂ͈Â��Ȃ����猩���Ȃ��Ȃ��č�Ƃ��ɂ����Ȃ�܂����A��������J���J�����̂͂��܂�C�������܂���B�܂�A���R�ɂ��Ă���Ɩ@�K���͈͓̔��ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B �܂��A���ݍH���̉�̂Ȃǂ̃o���o�����J���J���Ȃǂ̋���Ȃ��͓̂��j���͋K������Ă��܂��B������͎��|�p�����ɂ͓��Ă͂܂�Ȃ����ȁA�Ǝv���Ă��܂��B���m���̓��j���̍H���̋K���͂������ł��B ������ɂ���A�������͊���I�ȗv�f������̂ŁA�ߏ��̕��̗������K�v�Ǝv���Ă܂��B ���É��s�ł̓s�A�m�̉��Ȃǂ��u���������v�ƂȂ��Ă��āA�K���͖������ǁA�v�����̋C�����Œ��ǂ���炵�Ă��ƌ��������ł��B ������������������������������������������������������������ �l�I�Ƀl�R���D���ł��āA����ɂ����ƃm���l�R���D���ł��B�m���l�R�͖l�ɂƂ��āu���R�̏ے��v�Ɋ����܂��B ����̓l�R�̒u����������Ă݂܂����B���O�́u�h���E�����B�v�ł��B �ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂���������Ă��������B

�i�u���[�`�̐��앗�i�փW�����v���j

������������������������������������������������������������ �l�R�ɑ����q�g������Ă݂܂����B���O�́u�~�X�^�[�E�A�Z���g�\���v�ł��B �m���l�R���u���R�̏ے��v�Ȃ�q�g�́u�����݂̏ے��v��������܂���B �ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂���������Ă��������B

������������������������������������������������������������ ���ʂł̋Ȃ����H�ɑ����āA3�����̋Ȃ����H������Ă݂܂����B���ʂƂ��Ă͂ł��܂����B �ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂���������Ă��������B

������������������������������������������������������������ �ێM�Ɉ��������A�p�M������Ă݂܂����B���ʂƂ��Ă͂ł��܂����B �ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂�������������������B

������������������������������������������������������������ �M�ɑ����āu���E�\�N���āv������Ă݂܂����B �ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂���������Ă��������B

������������������������������������������������������������ �u�|�̃��{���v������Ă݂܂����B �ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂�������������������B

������������������������������������������������������������ �ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂���������Ă��������B

|

|

�ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂���������Ă��������B �b��V�т͂��ꂩ��͂��܂�܂����B�S�p�C�v����������̍\���łƂĂ���v�ŋC�ɓ����Ďg���Ă܂��B�p�C�v���Ƃ��p�C�v��J�M�ƌ����Ă����������m��܂���B �n�͂��Ă��Ȃ��ł����A����͂���ł悩�����Ǝv���Ă܂��B���Ȃ��̂��D���ł��B���낾�炯�̍r��n�̊J���̐S�������_�ł��B

|

|

���������������������������������������������� �C�i�G���T�^ �ȊǕ��̂O�^�ɑ��āA���Ǖ������������̂ł��B �ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂���������Ă��������B

������������������������������������������������ �C�i�G���U�^ �T�^�̐n���������̂ł��B �ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂���������Ă��������B

�������������������������������� �T�^�̐n������ɂ������̂ł��B����̃��x�b�g�Œ������܂����B �ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂���������Ă��������B

�������������������������������� �C�i�G���W�^ �T�^�̐}�ʂŌ^�g�W���b�L�̕��i�ō��܂����B �ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂���������Ă��������B

������������������������������������������������������������ ���֓��|�ł̓n�j���̒u����������Ă܂��B������|�ō���Ă݂悤�Ǝv���܂����B �ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂���������Ă��������B

|

|

������������������������������������������������������������ ���x�̓p�C�v�ɐ�ڂ����ăX�R�b�v������Ă݂܂����B �ʃy�[�W���N�����܂����B������@�Ȃǂ͂���������Ă��������B

|

|

|

|

���[���A�h���X�̓g�b�v�y�[�W�̉��ł��B |

Copyright (c) kito 1998-2018 All Rights Reserved.