|

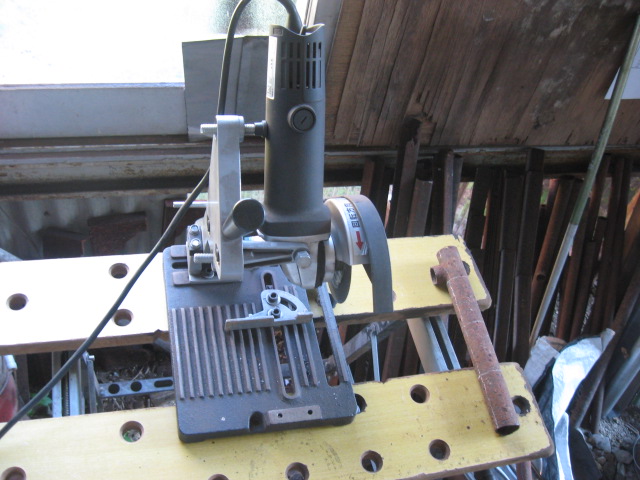

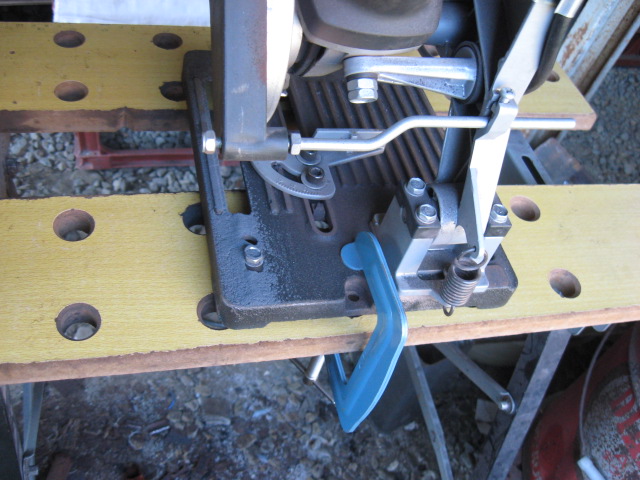

最新更新日:2020.11.08 ・ディスクグラインダーでの鋼板の曲線加工@kito ディスクグラインダーは個人的にとても危険なDIY工具と思っています。思うように使うのは僕にとっては難しいもののひとつです。危険度は丸ノコに次ぐレベルと考えています。 またいろいろなことができる便利な電動工具でもあります。特に後述のディスクグラインダー用固定スタンド(ホルダー)に取り付けると加工の自由度が一気に広がると思ってます。 具体的にいうと400Wのモータで数mm2程度の狭い対象へ砥石を通じて加工対象へエネルギーを注入できるのです。例えばモータ出力の1/4の100Wを1mm2に注入したとしたら、100W/mm2 (1W/cm2) のパワー密度です。これは高出力レーザー加工機の1/5000です。 こんな安価で入手しやすいものが高出力の加工機の1/5000の能力があると考えることができると思ってます。まあ、同じ図から見ると「プラズマ切断」の1/1000ではあります。 全景はこんな感じです。ディスクグラインダーをそれ用の固定スタンドに取り付けて使ってます。もう少し書くとこの固定スタンドを単なるホルダーとして使うことが多いです。

この設備を使うと、鋼板に対し、こういった複雑な形状を比較的危険が少なく加工できます。 切断砥石を使いクシ歯状に加工し、研削砥石を使いクシ歯状になったところを削り、スキルタッチ砥石&棒ヤスリなどで全周を整えると「鉄のバラ」の花弁ができます。 金属加工の業界での「プランジ加工:plunge cutting」とか「突き加工」という加工法に近いもののようです。 クシ歯からの放熱により、ワーク、砥石共に温度が低い状態で加工できると思ってます。

========================== といいつつも、まずは必ず、取扱説明書を読みましょう。かなり「安全でない」工具ということが理解できると思います。これから買うという人は例えば日立のものを読むといいと思います。 ディスクグラインダーの基本作業はケレンなどの表面研磨であり、100歩譲った応用となるものが、切断砥石を使っての直線加工です。 曲線加工はジグソーやバンドソー、エアプラズマなどで加工するのが妥当だと思います。用途に合った工具を使うのことが安全につながります。 ========================== ディスクグラインダは法規制的には、労働安全衛生法の労働安全規則第36条第1号の業務に該当し「携帯用グラインダ、高速カッター等の研削といしの取替・試運転業務に係る特別教育」を受ける必要のある工具です。(関連法令;労働安全衛生法

第59条、労働安全衛生規則 第36条、安全衛生特別教育規程 第 2 条) この法規制は労働法の所管で「事業活動」においては該当で、「芸術活動」で「創作者本人」が行う時は非該当になり、その個人の責任において使用できると、僕は法解釈をしています。 いろいろと書いてますが、このページの情報はすべて各自の責任にて利用して下さい。 ========================== 日本は法解釈を拡大傾向にする市民感情が強いように思います。 おそらくそれは江戸時代の村請制度の名残りで、「お上」にたてついた者があるとき、その村全体で「お上」に対し連帯責任を負う、という制度です。 法律は「誰」に対してのものか、「何」に対してのものか等、対象をできるだけ明確化しています。 法律に書いていないことをその法律に詳しくない人が勝手に拡大解釈して社会の創造性を奪ったりします。これはきっと長い年月がかかるでしょうが、直してゆくべき日本の文化だと思っています。 「やって良いって誰かにいわれたの?」というのは、会社に勤めていたときから困らされていた文化ですが、多くは法律をよく読むと解決します。 労働安全衛生法は厚い本ですが、多くの有意の計算式を提示してくれている重要な技術資料でもあります。機械系エンジニアであれば、避けて仕事をすることはたぶんできないので、是非、読みましょう。 日本では法規制がなかなかややこしいですが、法的には基本的スタンスとして「芸術家」には寛容なので、雑音を気にせずにくじけないようにしていこうと思います。 実際問題としては「労働者災害補償保険(労災保険)」に関わる活動でないとき、その活動の自由度は大きいです。 ========================== ディスクグラインダーは自分で扱っているときもかなりの神経を使い、大怪我に直結すると考えています。 基本的には上記の特別教育を受けるなり、取扱説明書を読むなりして、メーカーの指示範囲内での使用をすべき工具と考えています。また作業の安全はこちらを参考にするなどして経験不足を補ってます。 いろいろと制約はありますが、kitoの使い方を紹介したいと思います。 ========================== 作業のポイントはいろんな怖さで早く終わろうとしてしまうのをやめて、「鉄は硬いので時間がかかる。」というのを受け入れることかと思います。 切断砥石といいますので、それは砥石であり、「削る」ものですので時間がかかるのは道理にかなっています。 また変な時は作業を中断して、冷静になることも重要と思ってます。 「ガンダムがビームサーベルでグフの腕をスパッと切る」という加工速度にはほど遠く、ゆっくりとした加工です。現実世界で「スパッ」と切れるものは少ないと思っています。「野菜を包丁で切る」事の加工速度はとても速い部類と考えています。 切断刃を鋼材に差し込むことが「キックバック」の発生の原因のひとつです。 切断砥石のカーボンファイバー補強面が材料に引っかかることが「キックバック」につながると考えています。この面の接触そのものを減らすことを心がけています。 といいつつも、差し込まなければ「切る」ことはできないので、だいたい3mmくらいの差し込み量を最大限界と目安にしていて、それであればキックバックは起きにくいかな、と思ってます。 「ガイドベース」とか「グラインダーガイド」というものを使うのもいいことだと思います。刃の差込量を制限できます。アメリカの動画では以前からちょくちょく出てきていました。日本でも普通に買えるようになったようです。 例えば異形棒鋼の細めのD10というものでも直径はφ9mm強と「刃先3mm」より太いです。細くても危険さは「危険」です。 これを切る時は僕は下記の様にします。 1)めんどくさがらずにスタンドを使う。 2)めんどくさがらずに数回に分けて、切断対象を回転させて切れ込みを入れる →D10にこんな感じに切れ込みを入れると手で折れます。

3)最後は「折り曲げ&折り曲げ」で折り取る。 プロの方から見ると「日が暮れちゃう」感じでしょうが、これくらいが素人の限界かと思ってます。 特に最後の折り取るのは重要と思っていまして、刃が突き抜ける時が最もキックバックが起きるように思っているためです。刃が突き抜ける前後に重力で材料が変形して、切断刃を挟み込むのだと思います。 このあたりも日立の取扱説明書は参考になります。 ========================== 作業時の保護具の装備は厳重です。 人間の皮膚は材質としてはとても柔らかく、簡単に切れたり裂けたりしてしまいます。 頭部は下の画像のように保護メガネ、帽子、マスクなどで露出は最小限にします。見えないですが耳栓もしてます。粉塵も出るし、騒音も出るし、高温の固体も飛散します。 安全靴、長袖、長ズボン、重作業用の皮手をします。切断した製品は当然のように熱いです。 作業の安全はこちらを参考にしてます。法務省の受刑者への作業管理向けのもののようです。この中の「就業者作業安全衛生心得」は、かなり現実的な内容になっていて、個人的にたいへん高評価してます。 また、騒音の観点から作業小屋の窓は「できるだけ閉めて」の作業です。夏は暑いので夕方に日陰になってからです。

2018.12からは袖カバーも装備してます。 砥石の外周速度は200km/Hr弱ありまして、砥石に近いところは少しでも丈夫にしようと思ってます。エプロンも同様の理由です。マスクも皮膚への衝突に対しなにも無いよりはだいぶマシだろうということもあり着用しています。

日本の「労働安全衛生法」「労働安全規則」は時代ごとに見直しはされていますが、「手袋」に関しては「軍手(綿手)」と思い込んでいるフシがあり、現実と乖離していると思っています。 この問題に上場企業で明文化してしっかり取り組んでいるのは戸田建設さんくらいかと思っています。「手袋」は保護具としてもっと細かく規定されるべきものと考えています。 「保護メガネ」も同様と感じています。ニュースなどでアメリカの工場の作業員や関係者は全員、保護メガネをかけています。安価で使いやすい保護メガネが発明されたので、それを取り入れているのだと思っています。 新しく良い製品が発明されたならば、それは法律へ早く反映し、災害を減らすのは重要な事項と考えています。そうでないとき、法律は形骸化し、法体系全体への信頼の低下につながると思っています。 ========================== ディスクグラインダの基本的な使い方は「研削砥石」を装着して、対象の表面のサビ落としなどをするものです。この作業時は激しく危険なことはまず起きないと思ってます。 研削砥石を使っているときの危険な事柄は砥石の割れにより、割れた砥石が高速で飛散することです。そのため、割れる前提で作業をすることが重要と考えてます。 より大きな問題は「切断砥石」を使うときに発生します。砥石が切断対象にかみこんでしまう、いわゆる「キックバック」が起きるのです。 キックバックが起きると主に下記の2つのことが起きます。 1)より深刻な方は、キックバックの発生により、ディスクグラインダー自体が強烈に暴れたり、振動したりして、握っていた手から飛び出してしまったりして、周囲を破壊します。もちろん自分の体だったりもします。 2)まだガマンできる方はキックバックによる切断砥石が破損です。怖いことでもありますがもったいない話でもあります。 といいつつも前者があまりに激しいので「ケガがなかったからヨシとするか・・・」くらいに僕は感じます。また大事なことですが、砥石が破損してくれるので金属の刃に比べて安全に中断できているともいえます。 下の写真の左側がキックバックで破損した切断砥石です。

その原因は切断対象と砥石の角度が変わったりして、砥石の横部が引っかかるからと思ってます。といいつつも砥石の角度を一定に保つのは、僕にとっては難しいことです。 少し話しはズレる気もしますが、「ディスクグラインダー用の切断砥石」の歴史は浅いようです。しっかり調べきれていないですが、カナダのWALTER社が1986年に発表して、世界に広まったようです。 日立が切断砥石用ホイールカバーをオプションで売りに出して、日本の厚生労働省が認可したのが2000年くらいのようです。こちらのブログ記事により知りました。 ちなみに僕の使っている「金の槍」というのは日本レヂトン社とホームセンター・バローのプライベートブランドのようです。たまたま手にしたものを使い続けているものです。先日、お店に行ったら「金の鯱(シャチ)」と名前が変わったようでした。 店頭では多くの種類が売られていて、どれを買ったら良いかわかりにくいですが、重要なのは下記3つと思ってます。 ・穴径:φ15mmのものを選びます。これが合っていないとなんともなりません。必ず合わせるようにします。 ・外径:いわゆる「φ100」のものでφ105mmが多いように思います。 ・厚み:僕は1.0mmを使ってます。両サイド補強タイプを使ってます。この「両サイド補強」に助けられたことが何回もあるように思います。 以前、勤めていた会社では「レヂトン」の「金の卵」を使っていて、理由ははっきりとは教えてもらえなかったのですが、「みんなコレを使っとる。昔からだ。」という感じでした。 ================== 研削砥石は富士製砥製のもので粒度#36のものを使っています。 穴径と外径を見て、たまたま手にしたものです。外周速度は計算すると60m/s弱なので使用可能でした。回転数の4300rpmはφ180の時のものでは??と思ってます。

右が新品で左が現在使っているものです。使っていくとこんな感じに強化繊維が出てきます。こういった感じに角が丸くなると削りすぎが起きにくくなり、使いやすく感じています。 研削砥石は主にケレン用として作られていて、砥石の側面(外周面)は使ってはいけない所です。外周面を使うと砥石の半径方向にダイレクトに振動が伝わった場合、砥石の損傷につながることがあるからです。 使用するところはディスクの角から平たい部分の間のところです。 僕はディスクグラインダー用スタンドで使っていますが、万が一、作品が誤ってカバー内に吸い込まれたりすると、研削砥石の破裂が起きて、大変危険です。 また、ディスクグラインダースタンドで使うときに、比較的大きなワークは研削砥石とスタンド定盤部に挟まってしまうと大変危険でしょう。 なんといっても200km/Hrで砥石の破片や作品が飛んでくるモードですので、もしそうなったら避難して、ディスクグラインダーの電源を遮断するのでしょう。幸い、そういった怖い思いはしたことはまだありません。

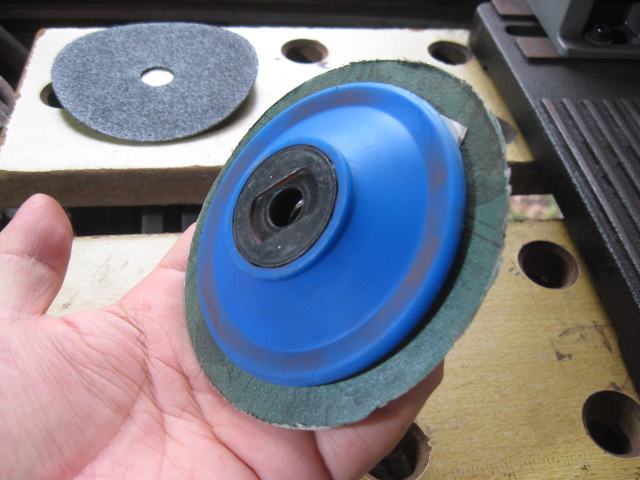

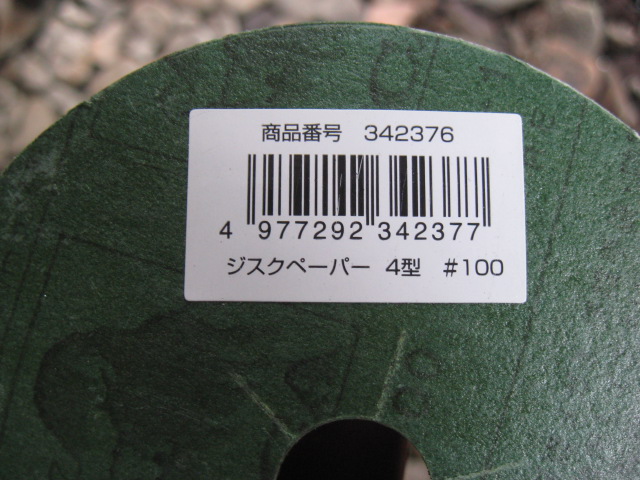

================== バリ取りには研削砥石の他に「サンディングディスク」も使用します。 これはホルダーのゴムパッドとサンドペーパーからできていて、サンドペーパーの粒度を替えることで研削強度を変更できます。万一、サンドペーパーが破損しても飛散する質量が小さいので「砥石」よりも危険性は低いかもしれません。

#100を使っていますが、いろいろ選べます。

ディスクグラインダーに装着するとこんな感じです。

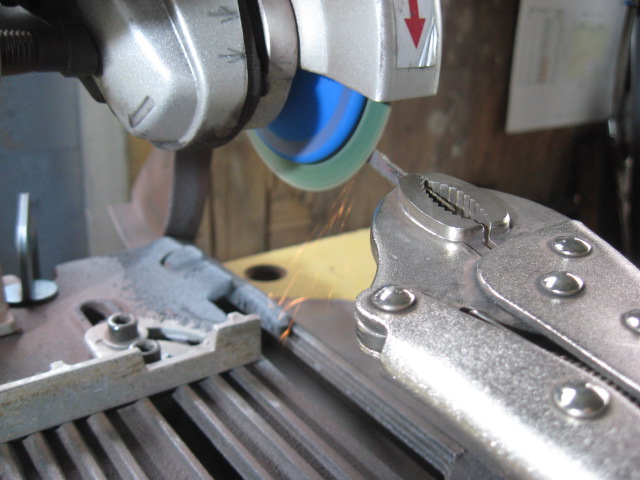

バイスプライヤで作品を保持して、軽く触れるようにして使います。棒ヤスリの代わりに使えるところは使います。ウィービングの板など、形状がシンプルで数が多い時は重宝します。

================== バリ取りの仕上げには棒ヤスリを使ってましたが、前述の「サンディングディスク」に加え、フレキシブル研削砥石の「スキルタッチ」も導入しました。「スキルタッチ」は日本レジボンさんの商品名です。 透明な「専用パッド」と砥石を組み合わせて使います。左が#60で右が#120です。値段は1枚200円強です。

加工面はこんな感じです。

使った感じはかなり良いです。 #120で棒ヤスリの代わりをしてみましたが、棒ヤスリの出番がだいぶ少なくなって、作業時間も大幅に短縮できて体力も温存できます。 今ではスキルタッチはすっかり工程に溶け込みました。 ================== キックバックに対してはいろいろと対応策はあるようです。例えば、切り込み深さを数mm以内にすることや切った面をその都度、広げるなどですが、僕にとっては難易度が高く、毎度、恐い作業のままでした。 そんなときにホームセンターで見かけたのがこちらのスタンドでした。値段は3k円くらいだったと思います。切断対象を固定すると危険度が減るのでは?と思い、購入しました。

実際に使ってみると「とても良い」でした。キックバックの恐怖からかなり遠ざかることができました。僕は基本的にこのスタンドにディスクグラインダーを取り付けて使っています。 ========================== 使っているうちにいろんな事を体験できました。 0)基本的に「直線切断」&「砥石深度は3mm程度」を行う工具である。説明書の通りに使うとき、恐い思いはしにくい。 1)鉄は硬い。加工をすると熱くなる。 2)火の粉の量と切断の金属量はかなり相関が強い。 3)よく切れている時は砥石外周部に火の粉が1周するようになる。 4)急に切れるようになって、刃の送りが速まってしまうと、キックバックを起こしやすい。 5)モタモタしていると焼きが入ってしまうのか、切れなくなってしまうときがある。作品に砥石を押し付ける力は弱いときのほうが良く切れるときが多い。 6)ドリルと同じように切断の最後が部分が難しい。刃が裏に抜けるときにキックバックが起こりやすい。 7)切断対象に浅く刃を入れて、傷つけるようにした時はキックバックは起こらない。 8)元々このスタンドは高速切断機のように「製品を固定して、ディスクグラインダを下げてゆく」道具ですが、「グラインダは上端位置にしたままにして、製品をバイスプライヤ等でつかんで加工する」と制作の自由度が上がる。つまり単なる「ホルダー」として使っています。 9)刃の回転数に注意して作業する。回転数が落ちたり安定しない時はキックバックの予兆なので、作業を中断するなどして、おかしなところを排除する。刃の回転数は耳栓をした状態で作業音でわかります。 ========================== 実は導入当初はナカナカうまく使えませんでした。キックバックは解消??されましたが、バウンドしてしまうとか5)の問題が発生してしまうとか。、取扱説明書を見ると「薄いもの用」とでした。 そうして、7)と8)を組み合わせて安全にかつ制作の自由度をあげることができました。 個人的に重要と思っているのが「鉄は硬いので加工は少しずつ行う。加工にしたがって作品の温度も上昇する。疲れにくく安定して保持できるよう工夫する。」というところです。 ついつい怖いので早く終わらせたくなりますが、鉄は硬いのです。 ちなみに9)の現象を検知するのがボッシュや日立などのキックバック防止機能です。 ========================= グラインダースタンドを作業台にシャコ万で固定すると、万一のキックバックの発生時も安全性が高くなることが分かりまして、そうしてます。

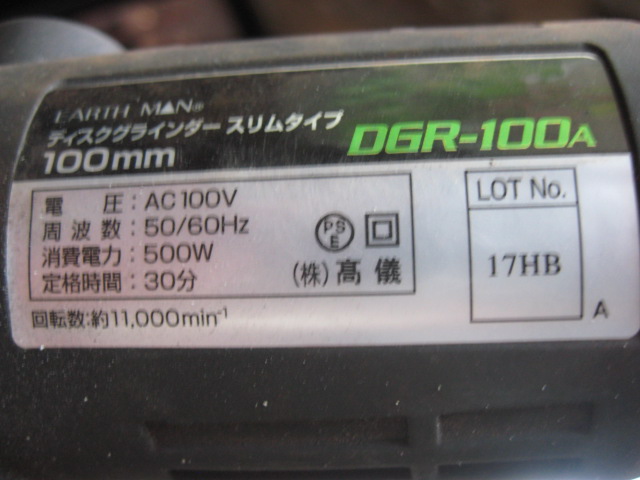

固定スタンドで使用しているディスクグラインンダーはアースマン製(高儀)の一定速11000RPM×500Wのシンプルなものです。 on&offのスイッチは本体の「お尻」にあって、スタンドに付けて使う時は使いやすいです。4k円弱くらいだったと思います。個人的にはシンプルなものがわかりやすくて好きです。 モーター容量も大きすぎないこれくらいのもので、作業はできています。

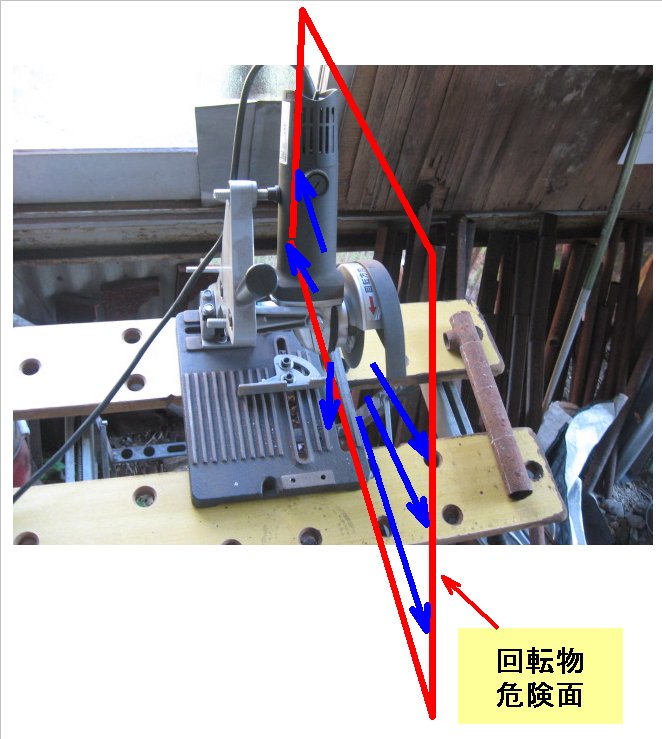

========================= 砥石の回転の接線方向はすべて危険なところと考えています。飛行機のジェットエンジンのタービンラインのようにその場所に保護具のない自分の体および体の一部が入っていないような作業姿勢が重要だと思ってます。これは高速回転体には共通と思ってます。 例えば下の画像のように回転物危険面の向こう側に製品があるときなどは注意が必要です。手が伸びる前にスイッチをOFFするのがいいように思ってます。

また作業を続ける中で、「切断対象を傷つけるだけの時はキックバックは起こりにくい」事を応用して、曲線加工も条件つきで可能であることがわかってきました。 10μmレベルの小さなキズも100万個などの多数が集まると切断面になります。 この曲線切りを「イナエ切り」と称して楽しんでいます。「イナエ切り」は2種類の方法があります。金属加工業界では「プランジ加工:plunge

cutting」と呼ぶ加工方法だそうです。 具体的には「数mmの幅をコツコツ削っていって、十分に薄くなったら折り取る」と作業すると可能です(イナエ切り(平面))。また、1mm程度の切れ込みをコツコツ積み重ねて形状を削りだすことも可能です。(イナエ切り(端面)) 「卓上グラインダ+1mm厚さの切断砥石」に近い使い方のように思います。 現在はこのイナエ切り(コツコツ削り切断)を使いながら鋼材の加工をしてます。これによりプラズマ切断機が無くても時間はかかりますがそれなりの形ができます。 youtubeではこういうように(動画1、動画2)ディスクグラインダーでR加工をするものが出ています。 彼らはとても上手で僕にはマネできないだろうな・・・・、と思ってます。ちなみに英語ではディスクグラインダーはアングルグラインダーと言うようです。 イメージはこの動画が近いです。使っている道具は違いますが・・・・。 こちらのかたの動画は、僕がしている加工にかなり近いです。ワークレストもあって安全性も高いのでは?とも思います。 ============================= 「鋼板ネコ」を作るときもディスクグラインダ研削は最も主要な工程です。 鋼管に電縫線に沿って切れ目を入れる加工はこんな感じでバイスプライヤを使って、製品を砥石に押し当てて少しずつ研削します。 切断砥石で少しずつ削り、その少しずつを繰り返すと切断できます。そして刃が突き抜ける時はキックバックが起きやすいので十分な注意が必要です。 この状態でキックバックが起きると砥石に作品&手が引き込まれるように力が加わりますので、けっこう怖いです。バイスプライヤを使うとつかむことから解放されるのでだいぶ怖さは減る様に思ってます。 作業に慣れてきても「ディスクグラインダは友達」などと思わずに、いつも適度の距離をとって冷静に観察することをおすすめします。

基本的には砥石の回転方向と対向する方向で作品を動かす「アップカット」で削ります。「ダウンカット」の時は作品が吸い込まれて「キックバック」が起きる様に経験上から考えています。 キックバック問題はもしかしたら「アップカット」と「折り取り」で解消できるかもしれません。 L30-t3のアングルを切断する時も「アップカット」です。

鋼板のケレンは研削砥石で行います。バイスプライヤでしっかりつかみます。必ず砥石の「オナカ」で作業するようにします。メーカーや当局の言うことを守り、外周面では作業はしないようにします。

型紙を利用して切断&研削していきます。

こういう感じで少しづつ削って、薄くなったら折り曲げを繰り返して切断します。(イナエ切り(平面)) 余分な部分やバリは切断砥石の先端を使って少しずつ削ると削り取れます。(イナエ切り(端面))

======================= イナエ鎌の曲線が最も特徴的だと考えています。もともとこの曲線加工方法はイナエ鎌を作るときに身に着けたものです。 鉛筆で書いたケガキ線に沿って削っていきます。数μmのキズが1000個重なると数mmの切れ目になります。加えてRを出すために数mmの幅を少しずつ薄くしていきます。そのためだいぶコツコツした作業です。

別の時の写真です。こんな感じに「幅を持った曲線」を削っていきます。

「幅を持った曲線」を削って行くと裏側に「ミミズ腫れ」のような凸の筋状の線が出てきます。この線が出てきたら、そろそろ折り取りができる厚みになってきています。

コツコツと削っていくと裏面まで削れてきます。ある程度、つながったら、プライヤで折り取ります。ポイントは最後は折り取るところです。裏を返すとグラグラするまでコツコツ削ることとも言えます。 刃が突き抜ける時はキックバックが起きやすいので十分な注意が必要です。 実際の加工時間は20minくらいかと思っています。 折り取った後は研削砥石に変更して形を整えます。

======================= グラインダースタンドに固定して使うものと、通常の使用のものとの2台のディスクグラインダを使ってます。といいつつも9割以上はグラインダースタンドに固定したものを使ってます。 かなり慣れてきましたが、現在も「切断砥石&スタンド無し」の作業時は緊張します。実際は「切断砥石&スタンド無し」の作業がなくなるようにあれこれ思案します。例えば対象を分解して作業台で作業できるようにするとか、などです。 個人的にはディスクグラインダは研削砥石でケレンなどをするもの、の様に考えています。 ======================= ディスクグラインダーで「切断砥石&スタンド無し」の作業のやり方が少し改善したような気がするので、書いてみます。 下の写真は「プランジ加工+折り取り」で切断した錆びたドラム缶のフタです。切断線が直線で無いのが判ると思います。

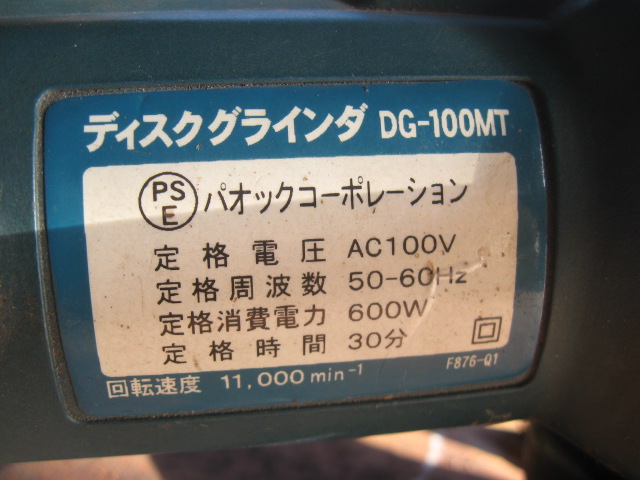

「手持ち」で使っているディスクグラインダーはパオックのものです。ディスクグラインダーのスタンドにつけているのはアースマンで、取付け&取り外しがやっかいなので2台で作業してます。 このパオックは電線の断線が本体内部で起きたり、いろいろと勉強になることが起きた印象深い機器です。

ヒントは日立のディスクグラインダーの写真と取扱説明書の図のハンドルでした。日立はハンドルは右側につけています。マキタのカタログもハンドルは右側についています。 次いでディスクグラインダーのスタンドも「ハンドルは右側」と同じ回転方向です。 他のメーカーは左側でして、持っているモノの箱の写真も左側です。 まあどっちでも作業できるので自分としてはどうしたものかと思ってまして、過去は左側にハンドルをつけていました。 キックバックの力に耐え切れない時がしばしばありまして、とても怖い思いもしました。運よくケガにはなりませんでした。思い出してみると「アップカット」で「ハンドル左側」で支持が弱かったのかな?とも思います。 うろ覚えなんですが、前に勤めていた会社で先輩から「切断砥石を使う時はハンドルを付け替えるんだけど、あれって面倒だよな」と相談されたことを思い起こしたりしています。あの時は経験が無かったため、相談には応えられませんでした 経験上もっとも怖いのはキックバックを起こして手から飛び出してしまうことです。このとき刃が当たったところは鉄であれ、木であれ、作業者の体であれ、容赦なく破壊します。地面に転がって動き続けているディスクグラインダーのコンセントを抜く時はとてもイヤな瞬間です。 今回、ドラム缶のフタを切断することになり、日立式というかディスクグラインダーのスタンド式に右側にハンドルを装備してやってみました。 取扱説明書の持ち方とは少し違うんですが、右手でハンドルをしっかり握り、本体を腕に押し付けてホールドする感じです。左手で本体のお尻をしっかり持ち、両脇を締めて、しっかりと保持します。手首、腕、ヒジが本体に触れていて安定感が大きく増します。

こう持つとアップカットとダウンカットが決まってきます。 ハンドルは右側:アップカット。丸ノコと同じ回転方向。 ハンドルは左側:ダウンカット。フライス盤でよく使う回転方向。 ブルース・リーが劇中で使う「トンファー」とか映画「パシフィック・リム」の「ストライカー・エウレカ」の「スティング・ブレード」のようにはスマートなものではありませんが、グラインダーの振動がしっかりとわかり怖いけど、起きていることが骨を通して伝わってくるものがあります。 切断対象は作業台にしっかり固定します。この固定はとても重要だと思っています。シャコ万を使っています。 メリットはキックバックが起きはじめた時にしっかり支えられることです。 この持ち方だとキックバックが起き始めるとディスクグラインダーが自分側にグイグイと向かってきます。このときに、しっかりと支持できます。 次いで、砥石の回転面から自分の体がすっかり出ていることです。 3番目としては、後にも書きますが火の粉も作業者と反対側に出るので熱くありません。 デメリットは本体ヘッドに隠れて、刃先が見えにくいのと、両脇を締めているので作業姿勢に大幅な制約が出て、作業台での作業以外はだいぶやりにくいところです。 また左手はかならずディスクグラインダーのお尻をしっかりとつかんでいることもとても重要なところかと思います。片手でかなりホールドできてしまうので、左手が遊びやすいところが危ないかなと思います。 キックバックが起きると想像以上のスピードで手前側に移動してきますので、左手が刃から遠い部分を握っているとより安全だと考えています。 本体の胴部を握ったりすると回転刃まで数10mmしか距離が無いこともあるように思います。回転刃はカバーと本体に隠れて見えないので疲れてきたときなど、左手の位置は危険と直結すると思います。 そんな感じでキックバックに対してとても強く対抗できるので、この持ち方はかなり気に入りました。刃先が見えにくいところもどのみちコツコツ少しずつ削りながら作業をしていくので、キックバックへの対応力のメリットが上まわったような感じです。 最後にとても大事なことですが、ドラム缶のフタに関しても、基本的に「切る」のではなく、溝状に削っていって、最後は「折り曲げ&折り曲げ」で分離すると安全だと思います。 折り曲げられない時はタガネで叩いて分離するのもいいかな、と思ってやってます。 ここが丸ノコと一番の違いで、丸ノコは刃を差し込んで使うけど、切断砥石はできるだけ差し込まないで、差し込むとしても深さは深くて3mmくらいにすると安全性は高まると思ってます。 このように折り曲げて、折り取ります。

シャコマンで固定して、溝状に削って、最後は折り曲げて分割します。おまけ的な話ですがプランジ加工の積み重ねで溝を掘っていくと、時間がかかるため放熱により作品の温度は上がりにくいので、火傷はしにくいです。

こんな感じに分割できました。

これでひとつ作業方法が確立できたようでうれしいです。 このドラム缶のフタは厚みがt1.2mmのようで、鋼板細工に使っていこうと思います。 ============ ディスクグラインダーの切断砥石の使い方がはっきりしないところが興味深いところだと思っています。 それは本体と切断砥石の位置のことであり、砥石の回転方向をダウンカット、アップカットのどちら側で使うかがはっきりしていないかな?と思っています。 原因は日本では労働安全衛生法によりいろんな規定をしているので、メーカーが自分の意見を言えない、言いにくいところにあると思ってます。そのためアメリカやヨーロッパの意見が参考になります。 日立やマキタの取扱説明書では「本体の右側&アップカット」ですが、アメリカのメタボは「本体の左側&ダウンカット」です。 FEPA(ヨーロッパ研削物製造協会??)の動画もわかりやすいと思います。こちらも「本体の左側」です。切断カバーは自転車のクイックレバーのようになっていて高級感があります。砥石の固定が違和感がありますが、英語でなにかうまい説明をしているのでしょう。 実際問題として「本体の左側」でないと刃が鋼材にささるところが見えにくいので、プロの人や上手な人は「本体の左側」だそうです。キックバックが起きると作業者から離れる方向へ力がかかるので安全サイドかもしれません。 ただ、「本体の左側&ダウンカット」で使用すると「火の粉(高温の切削粉)」が作業者側に出ます。これは、一般的なディスクグラインダーは本体を上から見て右回転で回るからです。作業服や保護具の耐熱使用を見直すと可能だと思います。 転じて「本体の右側でアップカット」だと「回転体の接線面(タービンライン)」から体を離すことができるので、より安全サイドなのかなとも思います。この時、「火の粉(高温の切削粉)」が作業者の反対側に出ます。 ちなみにアメリカのメタボの切断砥石カバーは画期的で研削砥石カバーの外側にカポッとはめ込む方式です。これならば研削作業と切断作業が重複する作業現場でもより気軽にカバーを装備できます。 まあ、やりやすい方で使うものなのでしょう。どっちで使っても怖いのはキックバックで同じだと思います。 ちなみに「丸ノコ」の回転方向はディスクグラインダーの「本体の右側&アップカット」の時と同じです。 |

|

メールアドレスはトップページの下です。 |

Copyright (c) kito 1998-2020 All Rights Reserved.

.